Kabar Baru| 18 Maret 2021

Kegagalan Sertifikasi Mencegah Deforestasi

SALAH satu hasil Konferensi Iklim 1992 di Brasil adalah mencegah kerusakan hutan melalui pengaturan pasar. Produk-produk turunan yang sumbernya berasal dari hutan harus membuktikan diri memakai rantai pasok yang lestari melalui sertifikasi: pemakaian lahan, pemanenan komoditas, pengolahan dengan meminimalkan limbah pencemaran, hingga pemasarannya. Tujuannya untuk mencegah deforestasi.

Organisasi penilai rantai pasok kemudian bermunculan. Di Indonesia berdiri Lembaga Ekolabel Indonesia pada 1998. Desakan dan tuntutan lembaga-lembaga global yang peduli lingkungan mendorong banyak negara, terutama Uni Eropa, menerapkan standar baru dalam menerima produk yang berasal dari hutan. Dalam pasar kayu, paradigma baru ini mendorong Indonesia membuat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2009.

Dalam hal produk, setelah itu, ada kewajiban menerapkan label ramah lingkungan. Label ramah lingkungan kini menjadi salah satu nilai jual untuk meningkatkan harga komoditas. Industri memasukkan komponen ramah lingkungan dalam ongkos produksi. Bagaimana pun, bagi pengusaha, menambah kegiatan dalam rantai pasok menimbulkan biaya. Meskipun biaya tersebut adalah keniscayaan mengingat rantai produksi selalu menyisakan limbah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Sudah berhasilkah sertifikasi produk mencegah deforestasi? Program Lingkungan PBB melaporkan pada 2019 sebanyak 70-80% deforestasi global disebabkan ekspansi lahan pertanian dan perkebunan, terutama peternakan, perkebunan kedelai, dan perkebunan kelapa sawit, bahan baku pelbagai produk: minyak, kosmetika, hingga es krim. Deforestasi merupakan penyebab utama pemanasan global dan krisis iklim karena menghancurkan hutan sama saja menghancurkan keragaman hayati yang menopang siklus alam planet ini.

Hariadi Kartodihardjo, guru besar kebijakan kehutanan Fakultas Kehutanan IPB University, menyatakan pasar bukan solusi mencegah deforestasi. Ia bahkan menyebut aspek kelestarian sumber daya alam yang memakai kacamata pasar sebagai mitos. Sebab, teori kelestarian, standar, hingga kampanyenya, tak menjadi tulang punggung perusahaan dalam seluruh operasi mereka.

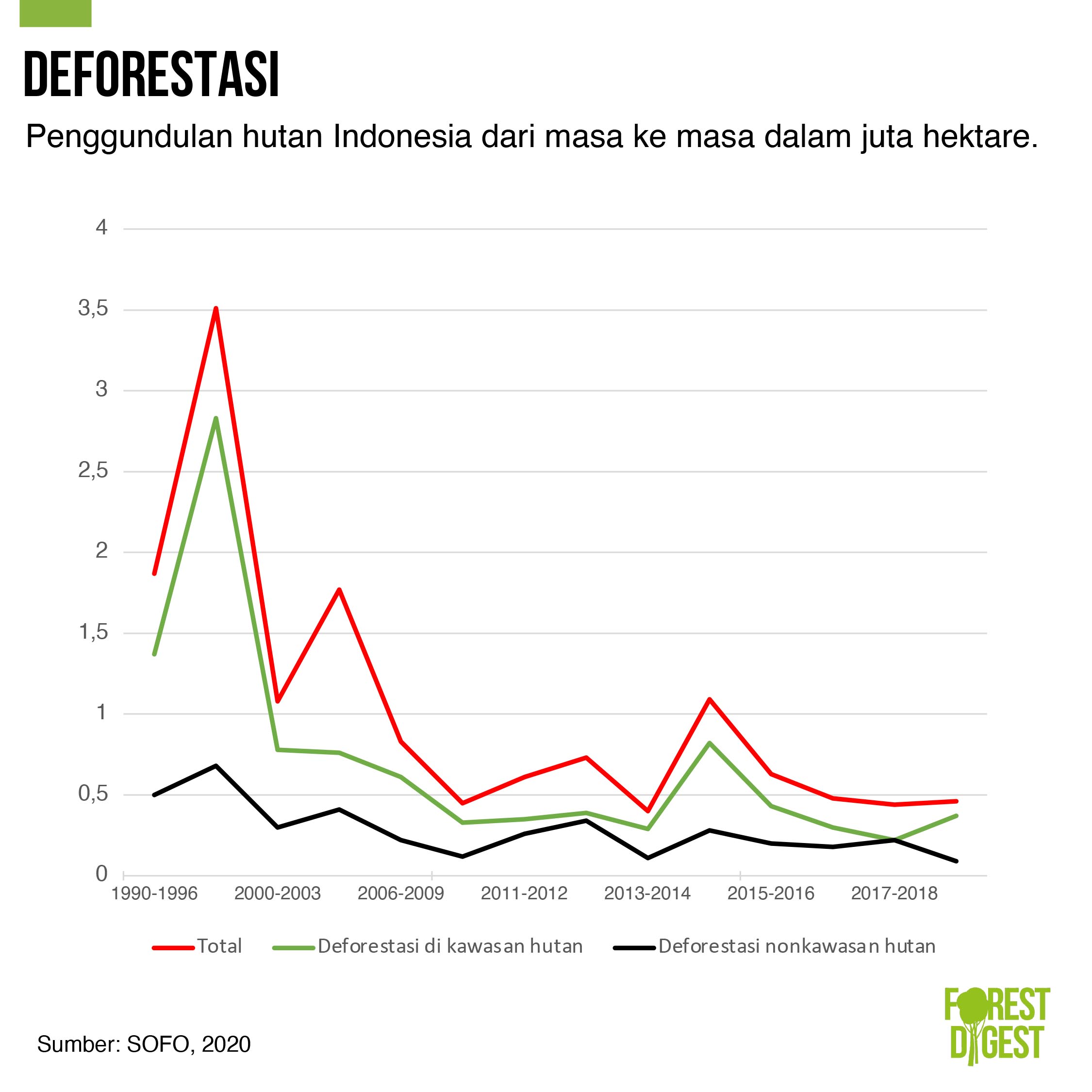

Penerapan SVLK memang telah menurunkan tingkat deforestasi di Indonesia. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir 2020 menyebutkan total deforestasi Indonesia di bawah 500.000 hektare setahun, turun drastis dari puncak deforestasi pada 1996-2000 yang mencapai 3,5 juta hektare. Apakah karena SVLK? Tak ada jawaban yang pasti.

Deforestasi Indonesia

Tahun 1996-2000 adalah masa gejolak politik Reformasi 1998. Kekuasaan Soeharto yang kolaps berimbas pada menurunnya tangan kekuasaan di sektor kehutanan. Pengelolaan hutan kepada perusahaan yang membuat masyarakat hanya menjadi penonton membuat mereka mengokupasi kawasan hutan ketika ekonomi jatuh. Perambahan dan penebangan liar menjadi problem pelik setelah Reformasi 1998.

Kini ketika situasi mulai stabil, deforestasi menurun karena okupasi lahan mulai berkurang. Penindakan terhadap pembalak liar ikut mengerem laju penggundulan hutan. Deforestasi naik kembali menjelang 2015 akibat kebakaran hutan dan lahan. Banyak penelitian menyebutkan titik-titik kebakaran terjadi di sekitar areal konsesi yang mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pemakaian api untuk mengolah lahan dari hutan alam menjadi kebun adalah cara paling efektif.

Laporan terbaru Greenpeace, sebuah LSM, menyimpulkan hubungan sertifikasi dan deforestasi dengan lebih dramatis. Dalam 121 halaman analisis terhadap pelbagai sertifikasi produk oleh banyak lembaga, organisasi lingkungan internasional ini menyimpulkan bahwa sertifikasi gagal mencegah deforestasi. “Terlalu banyak perusahaan bersertifikasi yang terus dikaitkan dengan perusakan hutan dan ekosistem, sengketa tanah, dan pelanggaran hak asasi manusia,” tulis laporan itu.

Greenpeace menyoroti lemahnya implementasi dalam menerapkan standar kelestarian oleh lembaga sertifikasi maupun adopsinya oleh negara melalui hukum. Menurut Greenpeace, pelbagai macam standar yang rigid dan detail untuk menjamin produk ramah lingkungan tak diikuti oleh pelaksanaan teknis yang menjaminnya di lapangan.

Salah satunya adalah independensi lembaga audit atau lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi berbentuk perseroan sehingga mereka juga memerlukan keuntungan dalam operasi ketika mengaudit atau menilai penerapan standar kelestarian oleh perusahaan. Masalahnya, seluruh operasi mereka dibayar oleh perusahaan yang mereka nilai.

Dalam kredo independensi, cara seperti itu tidak akan menjamin hasil yang imparsial. Sebab, ada konflik kepentingan ketika lembaga yang dinilai terkait secara langsung dengan lembaga yang dinilai. Apalagi menyangkut uang dan pembayaran kerja.

Syarat independensi adalah ketidaktergantungan secara menyeluruh. Lembaga penilai tak mendapatkan upah atau punya hubungan organisasi bahkan hingga para pengelolanya. Karena itu, agar independen, seharusnya lembaga sertifikasi menjadi bagian dari organisasi negara—jika paradigmanya berangkat dari kewajiban negara melindungi ekosistem dan penduduknya.

Jika anggaran negara membuat tangan kekuasaan terlalu jauh mengendalikan aspek bisnis, lembaga sertifikasi mesti berhimpun untuk menyediakan dana abadi untuk membiayai operasional mereka. Sehingga penilaian lembaga sertifikasi terhadap perusahaan dalam menerapkan standar ramah lingkungan akan kuat dan berwibawa karena independen.

Tanpa independensi seperti ini, lembaga sertifikasi, seperti kesimpulan Greenpeace, hanya akan jadi tukang stempel ramah lingkungan sementara perusahaan yang mereka nilai terus membabat hutan demi keuntungan yang lebih besar. “Skema sertifikasi akhirnya menghasilkan produk greenwashing yang terkait dengan deforestasi, perusakan ekosistem, dan pelanggaran hak asasi manusia,” tulis Greenpeace.

Marc Engel, Kepala Rantai Pasok Unilever, seolah mengamplifikasi kesimpulan itu dengan mengatakan, seperti dimuat dalam laporan ini, yang dikutip Greenpeace: “Sertifikasi tak berarti bebas deforestasi.”

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi

Topik :