PAGI ini, 21 Maret 2021, kita dikejutkan oleh meninggalnya Dr. Nawal El Saadawi, seorang feminis yang dikenal di Indonesia karena bukunya, Perempuan di Titik Nol. Perempuan ramah, cerdas, dan memiliki argumen yang susah dipatahkan. Ia meninggal dalam usia 89 tahun. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk perjuangan kemerdekaan.

Terus terang, saat kuliah di Mesir pada 1993-2000, saya termasuk orang yang tidak menyukainya. Bahkan saya dan teman-teman menganggapnya sebagai musuh. Setiap kali rambut keperakannya muncul di media massa—terutama majalah Rose El-Yousef—timbul kemuakan. Ini muncul dari asumsi dan prasangka yang bodoh, tentu saja.

Perjumpaan berikutnya dengan Nawal datang saat saya sudah menjadi wartawan dan mulai terbuka pada pelbagai pikiran berbeda. Saya mulai bisa melihat permasalahan tanpa prasangka. Hal itu terjadi saat Revolusi Tahrir meledak di Mesir yang menjadi bagian Kebangkitan Dunia Arab atau Arab Springs pada 2011. Saya ditugaskan meliput ke sana. Seperti biasa, selain meliput apa yang terjadi di lapangan, ada kewajiban untuk mewawancarai sejumlah tokoh. Sayangnya, para tokoh politik Mesir sedang tiarap semua. Tidak ada yang mau ditemui.

Adalah Purwani Diyah Prabandari, saat itu redaktur Internasional di majalah Tempo, yang mengusulkan untuk mewawancarai Nawal. Saat itu saya sudah tidak alergi pada Nawal, tapi apa pentingnya? Di mana Nawal dalam pemberontakan anak muda generasi Facebook dan Twitter itu? Saya sudah mewawancarai tokoh muda, tapi tokoh yang sudah punya nama memang tetap penting. Karena tidak ada yang lain, saya setuju mewawancarai Nawal. Keputusan yang kemudian tidak saya sesali, karena tidak hanya mendapat wawancara bagus, tapi juga teman ngobrol yang asyik.

Senin pagi saya meneleponnya, tapi tak ada yang mengangkat di ujung sana. Mungkin dia sedang tidak di rumah. Yang lebih buruk lagi, dia sedang ke luar negeri untuk menghindari situasi politik yang sedang tidak menentu di Mesir. Tentu saja, itu adalah prasangka buruk yang tidak sepantasnya dialamatkan ke Dr. Nawal El Saadawi. Dia adalah pejuang yang tangguh dan oposan tulen, hingga tak mungkin kabur saat Mesir justru membutuhkannya.

Berdasarkan keyakinan itulah saya mengunjungi rumahnya di seberang sungai Nil, sebuah apartemen dua kamar di kawasan Shubra Garden. “Lantai dua puluh lima, tepat di samping lift,” kata seorang tua yang menjaga pintu gedung tua tempatnya tinggal.

Setelah memencet bel, muncul perempuan berambut perak. Dialah dukturah (dokter perempuan) Nawal. “Apakah kita sudah punya janji untuk bertemu?” tanyanya setelah saya memperkenalkan diri. Saya menggeleng. Dia tertawa keras, “Nekat sekali kamu datang tanpa janjian dulu. Silakan duduk,” katanya sambil menyeret kursi mendekat meja kerjanya.

Di sana sudah ada seorang wartawati Newsweek yang sedang mewawancarainya. “Nimbrung saja, saya tak punya banyak waktu,” katanya. Wartawati itu tersenyum dan tak keberatan.

Kami bertemu beberapa hari sebelum Presiden Husni Mubarak mundur. Meski demikian, dia amat yakin dengan perjuangan anak-anak muda di Tahrir Square. “Ini adalah mimpi saya, sekaligus revolusi yang nyata,” katanya. Saat Mubarak benar-benar jatuh, Nawal luap dalam kegembiraan.

Ketika dihubungi oleh televisi Aljazeera setelah kejatuhan Mubarak, ia bahkan tak bisa menyempurnakan kalimat untuk menyatakan kegembiraannya. Ia terharu oleh perjuangan anak-anak muda itu.

Bagaimana perasaan Anda saat ini, dukturah? tanya saya. “Great! Saya seperti terlahir kembali. Revolusi seperti ini, melihat orang memperjuangkan pendapatnya, adalah mimpi masa saya sejak masa kecil. Ini adalah hari saya. Seperti berusia 20 tahun, saya tak capek sama sekali. Biasanya saya gampang lelah, tapi sekarang saya bisa sepuluh jam lebih di Tahrir. Berteriak, berdiskusi, saya tak pernah berhenti bicara di sana. Lalu saya tidur 4-5 jam, bangun lagi di pagi hari dan menemui media massa,” kata dia.

Kenapa Anda begitu bersemangat? tanya saya lagi. “Karena, sepanjang hidup saya berada dalam represi, sepanjang hidup. Tekanan sebagai penulis, sebagai dokter, sebagai perempuan, sebagai manusia. Sejak Raja Farouq hingga sekarang. Ditekan oleh Sadat atau Mubarak,” ujarnya.

Presiden Anwar Sadat memasukkannya ke penjara karena kritiknya pada 1981. Di penjara itulah Nawal bertemu seorang perempuan yang menunggu eksekusi mati. Kelak, sosoknya mengilhami tokoh Firdaus, perempuan yang jadi korban sekaligus melawan patriarki dalam novel Perempuan di Titik Nol.

Setelah mengobrol banyak tentang politik dan tekanan rezim-rezim militer di Mesir, kami pergi dengan taksi menuju Tahrir. Nawal menyuruh saya yang duduk di samping sopir untuk pindah ke belakang. “Saya harus duduk di depan, karena punggung saya sering sakit kalau duduk terlalu rendah di kursi belakang,” katanya. Selain soal encok, Nawal sebenarnya punya “misi” khusus memilih duduk di depan.

Tak lama setelah ban taksi menggelinding di jalan raya, Nawal mulai bertanya kepada sopir taksi tentang revolusi di Tahrir. Sopir taksi—yang sepertinya pro Mubarak itu—menjawab dengan hati-hati. Katanya, ada yang ia setujui dan ada yang tidak dari demonstrasi itu.

Mendengar jawaban tersebut, Nawal pun melancarkan orasinya. Ia menceramahi sopir taksi itu tentang revolusi, kapitalisme, dan perjuangan kebebasan. “Dia terlalu banyak menonton televisi Mesir, sehingga pikirannya dicuci,” kata Nawal kepada saya dengan bahasa Inggris agar tak dimengerti sopir.

Nawal jago debat, belum setengah perjalanan, saat taksi terjebak macet, sopir itu sudah berubah pikiran. Ia bahkan minta Nawal menyampaikan tuntutannya pada perbaikan nasib sopir taksi kepada massa di Tahrir. Dengan telaten Nawal mencatat satu per satu tuntutan itu.

“Ini adalah mimpi,” ujarnya ketika saya tentang revolusi di Tahrir. “Tapi di saat yang sama revolusi ini adalah nyata. Saya tak setuju saat media massa mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah krisis. Mereka menulis besar-besar: “Krisis di Mesir.” Sama sekali ini bukan hal yang buruk, sebaliknya ini adalah revolusi yang didamba.”

Apakah Anda juga menuntut Mubarak untuk keluar dari Mesir? tanya saya.

“Sejak awal, pada 25 Januari, kami semua berteriak Mubarak harus pergi. Dari mulai pucuk pimpinan sampai ke akar-akarnya. Tak ada kompromi. Mereka harus meninggalkan negeri ini. Kami tak peduli dengan pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri Ahmed Shafiq dan komando di bawah kendali Wakil Presiden Omar Suleiman. Mereka amat jauh dari anak-anak muda di Tahrir. Tapi setelah Rabu berdarah, pada 2 Februari, saat para pendukung Mubarak yang dibayar datang dengan kuda dan onta untuk membunuh demonstran, setelah itu kami mengatakan dia tak boleh pergi. Dia harus dibawa ke pengadilan. Tiga ratus orang terbunuh (dalam demonstrasi), darah anak muda tertumpah. Ada enam ribu orang terluka, termasuk saya yang terjatuh dan hampir saja terinjak-injak kuda. Dia harus diadili untuk kebiadaban itu. Kami tak akan keluar dari Tahrir sebelum Mubarak turun dan diadili.”

Sopir taksi menurunkan kami di depan patung Talaat Harb, masih beberapa ratus meter dari mulut Midan Tahrir. “Tolong bawakan tas saya, ini terlalu berat untuk dibawa berjalan jauh,” kata Nawal kepada saya. Di dalam tas hitam itu ada beberapa buku, tisu, dan sebotol air mineral. Meski terbungkuk-bungkuk dan menyandarkan tangannya ke lengan saya, Nawal berjalan dengan semangat melewati barikade-barikade yang dipasang para pemuda. Setiap sepuluh meter dia dicegat orang dan diajak berdialog. Dan kembali, dengan telaten dia mencatat semua tuntutan itu.

Setelah berkeliling sebentar, dia mulai merasa lelah. “Saya harus mencari tenda tempat teman-teman saya tinggal,” katanya. Saya menawarinya teh panas, tapi dia menolak. Katanya, tenda itu kemarin ada di depan patung revolusioner penentang penjajahan Prancis, Omar Makram, tapi kini tak ada lagi.

Saat berkeliling mencari tenda itu seorang pria berjanggut dengan topi haji mengusirnya. “Keluar kamu, keluar!” Dia adalah kelompok Islam garis keras yang tak setuju dengan pemikiran-pemikiran Nawal. Melihat penampilannya, dia bukan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun yang lebih moderat.

Orang lain yang melihat itu justru memarahi pria berjanggut itu. Mereka melindungi Nawal, tapi perempuan berambut perak itu justru berkata: “Biarkan, saya ingin bicara dengannya. Mari kita berdialog, anakku,” katanya. Keduanya lalu terlibat perdebatan seru, tapi karena pria itu mulai emosional, orang-orang menariknya menjauh dari Nawal. “Ini adalah tempat untuk menentang rezim. Jika ada yang ingin menentang kemerdekaan, cari tempat lain,” kata seorang pria tinggi di belakang Nawal.

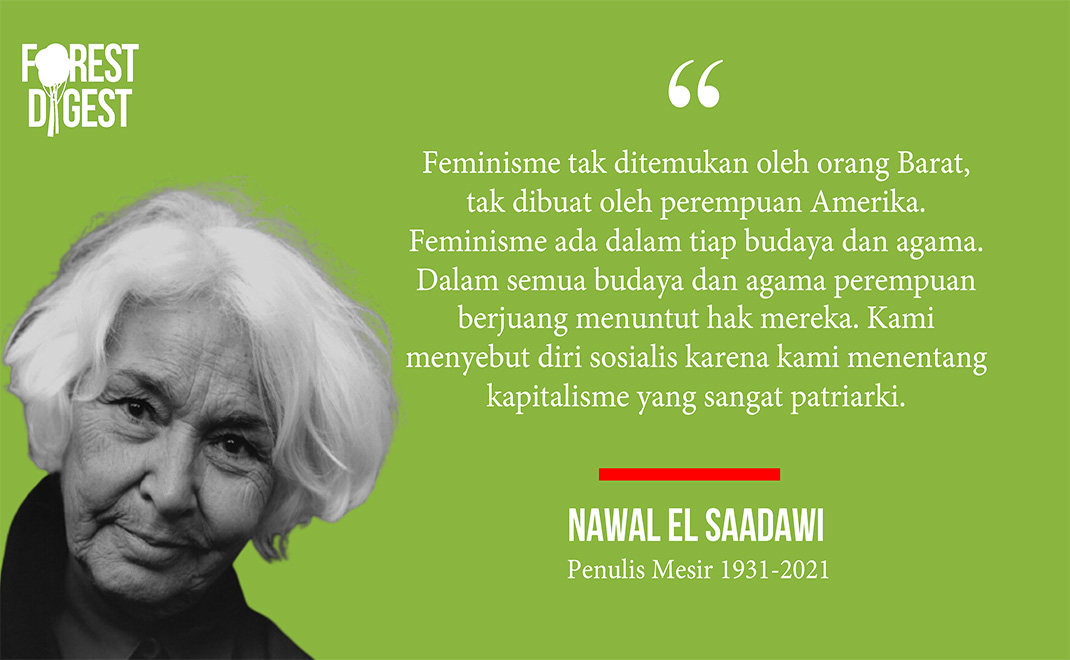

Kutipan Nawal El Saadawi

Saya bertanya tentang Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dominan dalam revolusi ini. Dia menjawab dengan berapi-api: “Al-Ikhwan itu minoritas dalam revolusi ini. mereka juga tidak memulai revolusi ini. Di Tahrir, tak ada satu pun slogan Islam diteriakkan. Saya tak pernah mendengar orang berkata: “Islam adalah solusi” di Tahrir. Saya bertemu dengan beberapa anggota Al-Ikhwan di Midan Tahrir. Mereka bahkan datang menemui saya dan bilang: ‘Kami tidak setuju dengan sejumlah pendapat Anda, tapi kami menghormati Anda. Kita harus memiliki pandangan yang sama.’ Anda lihat, generasi muda dari Al-Ikhwan percaya pada konstitusi sekuler dan kesetaraan antara pria dan wanita, kesetaraan antara Muslim dan Kristen.”

Tapi, banyak yang khawatir dengan Al-Ikhwan, kan? “Saya tak takut pada Al-Ikhwan. Amerika Serikat, Israel, dan rezim Mubarak lah yang mencoba menakut-nakuti kami dari Al-Ikhwan. Mereka bagian dari rakyat Mesir, bagian dari revolusi, bagaimana mungkin Anda bisa menendang mereka dari proses ini?” jawab dia.

Tak lama kemudian seorang rekan Nawal menjemput. Ia membawa penulis sepuh itu ke tenda yang dipenuhi orang. Sebagian besar adalah perempuan. Seorang pemuda menawarinya kopi kotak, tapi dia menolak. Baginya, secangkir teh manis di pagi hari sudah cukup. Nawal lalu bicara tentang banyak hal, termasuk soal kesetaraan antara pria dan wanita dalam konstitusi baru nanti.

RIP Nawal El Saadawi. Selamat jalan Dukturah. Semoga kita bisa ngobrol lagi nanti.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Sarjana Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo

Topik :