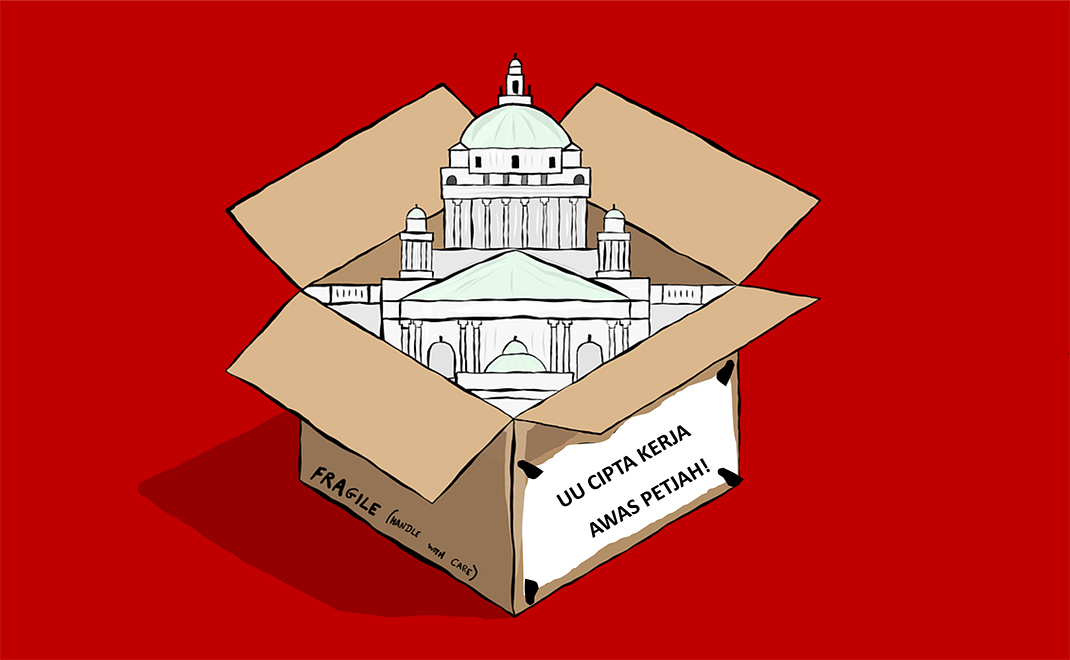

DARI beberapa diskusi yang saya ikuti akhir-akhir ini mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan aturan turunannya, para peserta diskusi menyampaikan hal serupa, yakni kegundahan. Saya menangkap empat hal yang menjadi penyebabnya:

Pertama, interpretasi peraturan-perundangan yang belum selaras. Ini termasuk kelemahan literasi kita dalam membaca dan memahami makna dalam teks peraturan. Implikasi kelemahan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan sosialisasi oleh pembuat aturan. Karena model sosialisasi yang searah tidak menyelesaikan kelemahan literasi itu. Sebab, dalam sosialisasi umumnya, penjelasan cenderung apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, bukan mendialogkan peraturan.

Kedua, kehilangan argumentasi otentik, yaitu alasan substansial: mengapa pengaturan sebuah masalah berubah. Khalayak umumnya mendapat penjelasan yang ada di permukaan saja, sedangkan kehendak politik di balik perubahan aturan itu tidak tersampaikan atau sengaja ditutupi. Akibatnya, pembicaraan melebar, di kelompok kecil maupun pembicaraan publik.

Ketiga, banyak pihak merasa kehilangan kelompok internal atau “kawan sepenanggungan” karena merasa belum menangkap maksud dan tujuan berbagai peraturan UU Cipta Kerja dengan berbagai bukti manfaatnya. Mungkin karena sama belum memahaminya.

Keempat, dalam era materialistik dan konformis saat ini, termasuk era di mana pemerintah memiliki kekuatan besar dengan tanpa oposisi yang berarti—orang cenderung memilih bermain aman daripada mengajukan pertanyaan menyangkut prinsip-prinsip dasar pengaturan dan kewenangannya.

Dari empat hal itu, sepertimya kita juga masih punya pandangan umum yang sama, yaitu perintah atau larangan hukum harus dipatuhi. Dengan begitu, apa yang tidak kita pahami, baik teks peraturan maupun akibat-akibat peraturan itu, membuat kita gundah.

Bahkan muncul pertanyaan lebih jauh: apakah orang punya hak tidak mematuhi peraturan ketika pikiran, hati nurani atau keyakinannya tidak sejalan dengan hukum itu? Mereka melihat bahwa kegundahan di berbagai momen itu berpotensi memunculkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Dalam artikel klasik di The New York Times pada 12 Januari 1964, Is It Ever Right to Break the Law?, Charles Frankel menulis bahwa ketidaktaatan pada hukum tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Tetapi dengan mengambil posisi itu, menurutnya, berarti perlu ada yang menjawab dua pertanyaan berikut: apakah setiap hukum adalah hukum yang adil? Atau: apakah kesalahan yang lebih besar selalu dilakukan dengan cara melanggar hukum?

Jawaban pernyataan pertama jelas tidak. Jawaban pertanyaan kedua sangat diragukan. Karena bila jawaban pertanyaan kedua benar, hari kemerdekaan tidak pernah ada. Singkatnya, menurut Frankel, jika ada orang yang memiliki hak untuk melanggar hukum, ini tidak bisa menjadi hak hukum di bawah hukum. Itu harus menjadi hak moral. Tujuan mereka yang tidak mematuhi hukum harus terletak pada inti dari apa yang kita anggap sebagai moralitas, sebelum kita bisa mengatakan bahwa mereka memiliki hak moral untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan.

Perihal kepatuhan tersebut, Stanley Milgram (1933-1984), profesor psikologi Universitas Yale, mencari tahu sejauh mana orang-orang akan mematuhi otoritas ketika disuruh melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani dan membahayakannya. Percobaan ini dilakukan pada 1961, setelah sidang terhadap kriminal Perang Dunia II Adolf Eichmann, pembunuh banyak orang Yahudi. Eichmann ketika itu berdalih bahwa ia hanya menuruti perintah atasannya.

Dari situ Milgram menyimpulkan bahwa inti dari kepatuhan adalah ketika individu berperan dan hadir sebagai alat melaksanakan keinginan orang lain. Oleh karena itu mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam kondisi tertentu, banyak orang akan melanggar norma moral mereka sendiri akibat sukarela tunduk pada otoritas dan, lebih jauh lagi, tunduk pada hukum.

Ketika berdiskusi dengan masyarakat yang jauh dari perbincangan hukum dan pemerintahan, saya menangkap, mereka mengalami krisis kepercayaan dan bahkan keterasingan dari institusi sosial. Hukum bukanlah ekspresi keinginan mereka. Apalagi pembentukan undang-undang tak mewakili kepentingan masyarakat itu.

Banyak undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan khusus, termasuk UU Cipta Kerja. Max Weber, sosiolog Jerman, mengatakan selain kepentingan ekonomi, hukum juga bisa dipakai untuk melindungi kepentingan lain seperti keamanan pribadi, kehormatan pribadi, dan menjamin posisi politik, agama, dan posisi otoritas maupun kepentingan sosial lainnya.

Weber menekankan hukum sebagai instrumen perubahan sosial bisa dilihat sebagai organisasi kekuasaan dan proses untuk melindungi kepentingan khusus.Untuk itu, tujuan mewujudkan efisiensi perizinan berusaha, misalnya, perlu dihubungkan secara paradoksal dengan buruknya tata kelola perizinan pemanfaatan sumber daya alam.

Apabila selama ini pelbagai aturan gagal membentuk keteraturan bermasyarakat, perlu ada pendalaman atas akar kegagalan itu. Pendalaman ini perlu untuk memastikan apakah sumber masalahnya berasal dari banyaknya teks peraturan atau karena hadirnya jaringan korup “pseudo-legal” yang mengabaikan otoritas. Seperti sudah saya bahas di rubrik ini, UU Cipta Kerja tak masuk menyentuh dan menyelesaikan soal pelik ini.

Itu terlihat, misalnya, dalam kebijakan pengelolaan khusus atas hutan negara di Pulau Jawa dan KPH di luar BUMN Kehutanan. Dalam kajian masalah pertanahan dan pengelolaan hutan negara di Pulau Jawa selama ini oleh Badan Penelitian KPK dan mitranya, konflik kepentingan sangat mendominasi pengambilan keputusan. Akibatnya, optimalisasi hasil tidak berada di tangan negara atau di tangan masyarakat yang patut menerima manfaat dari pengaturan tersebut.

Demikian pula terhadap peran KPH yang telah mendapat fungsi manajemen dan dukungan politik daerah, ikut dihapus atas pilihan politik resentralisasi dalam UU Cipta Kerja . Pengambilalihan wewenang ini berpotensi menaikkan risiko gagalnya kelembagaan termasuk legitimasinya.

Dengan masih besarnya tantangan perbaikan tata kelola kehutanan sejauh ini, ditambah dengan rendahnya partisipasi dalam penetapan peraturan, otoritas yang sah menghadapi tantangan legitimasi dari masyarakat luas. Ketiadaan legitimasi akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan.

Dalam sebuah diskusi ada yang mengatakan bahwa “Pembuatan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya tidak seperti hasil kerja tim, yaitu mereka yang berpikir menang untuk seseorang adalah kemenangan untuk semua”. Jika benar seperti itu, implementasi UU Cipta Kerja perlu mitigasi khusus.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :