Kabar Baru| 06 Mei 2021

Apa Itu Net-Zero Emissions atau Nol-Bersih Emisi?

BELAKANGAN makin populer istilah net zero emissions atau nol-bersih emisi. Meskipun sudah muncul sejak 2008, istilah net zero emissions kian mendapat sorotan karena Konferensi Tingkat Tinggi Iklim di Paris pada 2015 mewajibkan negara industri dan maju mencapai nol-bersih emisi pada 2050.

Climate Leader’s Summit yang digagas Presiden Joe Biden pada akhir April 2021 kian membuat istilah ini populer saja. Sejumlah negara menyampaikan komitmen mereka mencapai nol-bersih emisi pada 2050. Apa itu? Dan apa maksudnya? Apa yang terjadi jika dunia benar-benar tak memproduksi emisi?

Sebenarnya, net zero emissions atau nol-bersih emisi tak mengacu pada pengertian berhentinya umat manusia memproduksi emisi. Secara alamiah manusia dan dunia tidak bisa tak memproduksi emisi. Manusia bernapas saja menghasilkan karbon dioksida (CO2). Jika dikalikan jumlah manusia sebanyak 7,8 miliar, emisi karbon dari napas manusia berkontribusi 5,8% terhadap volume emisi karbon tahunan.

Karena itu, nol-bersih emisi adalah karbon netral, bahkan ada yang menyebutnya karbon negatif. Artinya, emisi yang diproduksi manusia bisa diserap sepenuhnya oleh ekosistem bumi sehingga tak ada yang menguap hingga ke atmosfer menjadi gas rumah kaca. Apa yang bisa menyerap emisi karbon? Secara alamiah, emisi terserap oleh pohon, laut, tanah.

Melalui reaksi kimia yang kompleks, pohon, perairan, dan tanah memproses emisi karbon itu dalam siklus fotosintesis. CO2 yang bercampur dengan zat dan gas lain akan membentuk reaksi kimia yang melepaskan karbon dan oksigen. Oksigen tentu dibutuhkan mahluk hidup, karbon diperlukan untuk tanaman tumbuh hingga menjadi bahan dasar logam.

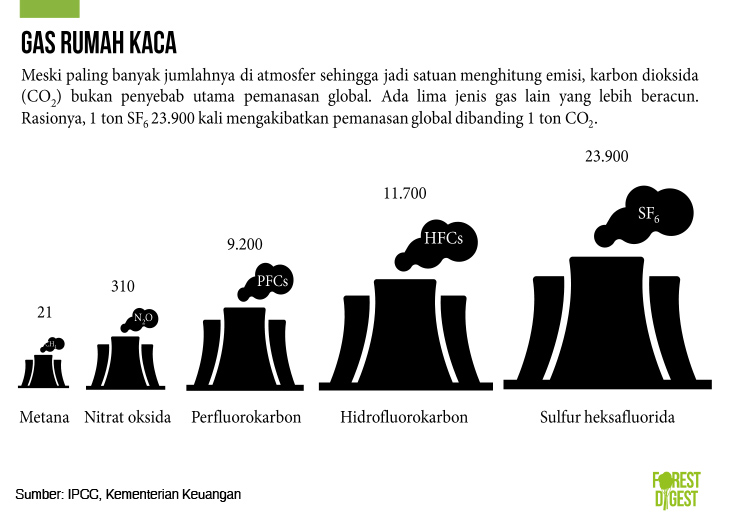

Mengapa penyerapan karbon penting? Karena penyebab utama pemanasan global adalah naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Kita menyebutnya pemanasan global. Ada enam gas rumah kaca yang memiliki koefisien pemanasan global tinggi. Meski karbon dioksida jumlahnya paling banyak di atmosfer, ia paling rendah menyebabkan kenaikan suhu bumi.

Enam jenis gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.

Karena itu karbon dioksida menjadi patokan mengukur konsentrasi gas rumah kaca lainnya. Maka dalam satuan emisi karbon selalu dibubuhkan kata “setara” atau “equivalen”. Dalam banyak berita jumlahnya sering rancu antara jumlah total emisi karbon dengan hanya jumlah karbon dioksida.

Jika Anda menemukan angka 37 miliar ton emisi karbon tahunan, sesungguhnya ini hanya konsentrasi jumlah CO2 saja. Sementara total emisi karbon—yang mencakup enam gas rumah kaca—jumlahnya mencapai 51 miliar ton. Nah, untuk angka terakhir ini kita mesti lengkap menyebutnya, yakni 51 miliar ton setara CO2.

Sepanjang emisi tak terlepas ke atmosfer ia hanya jadi polusi dan dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Karena itu, jika pemanasan global sesederhana itu penyebabnya, banyak ahli teknologi, termasuk Bill Gates dalam buku How to Avoid a Climate Disaster, menyarankan dunia membuat alat penangkap emisi.

Teknologi penangkap emisi menjadi salah satu opsi net zero emissions. Namun, seperti dihitung Bill Gates, menciptakan alat ini mahal sekali, meskipun suatu saat jika permintaan membludak, ongkos produksi dan biayanya akan kian mengecil. Sejauh ini, cara menangkap karbon memakai jalan alamiah, yakni mencegah deforestasi, menanam lebih banyak pohon, mencegah degradasi lahan, dan tak merusak ekosistem laut serta perairan.

Karena itu, jika semua ekosistem itu rusak, sebesar itu juga karbon yang terlepas ke atmosfer. Para ahli berhitung bahwa hutan secara global mampu menyerap 20% emisi karbon, laut dan perairan 23%, sisanya tanah, dan yang tak tertampung menguap ke atmosfer.

Di atmosfer, gas rumah kaca ini menebal sehingga kemampuan menyerap panas dari matahari dan emisi bumi, serta melepaskannya ke semesta luar angkasa, kian berkurang. Akibatnya, panas tersebut memantul kembali ke bumi. Itu kenapa pemanasan global kita sebut efek gas rumah kaca karena bumi seperti berada di dalam rumah kaca yang suhunya naik pelan-pelan karena panas terperangkap di dalamnya.

Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kini sebanyak 414,3 part per million. Artinya, jika kita mengerat 1 juta molekul udara dari atmosfer, 414,3 bagiannya adalah karbon dioksida. Sisanya gas rumah kaca lain. Konsentrasi sebesar ini menaikkan suhu bumi 1,20 Celsius. Para ahli menghitung, suhu bumi akan naik 20 Celsius jika jumlahnya tembus 500 ppm.

Angka 2C adalah batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015. Dunia diminta mengurangi emisi mereka dan menggenjot program penyerapannya sehingga emisi bisa berkurang 45% pada 2030 dan suhu tak tembus 2C pada 2100.

Berapa lama kenaikan konsentrasi gas rumah kaca sebanyak itu? Hanya tiga abad, yakni sejak Revolusi Industri 1750. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap dan pemakaian bahan bakar fosil. Selama 10.000 tahun sebelumnya, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil di angka 280 ppm. Hanya dalam 3 abad jumlahnya naik hampir dua kali lipat.

Apakah jika emisi-nol pemanasan global tidak terjadi? Tetap terjadi. Sebab, karbon dioksida di atmosfer akan bertahan di sana selama 10.000 tahun. Artinya, jika pada 2050 seluruh negara sekali pun bisa menyerap seluruh emisi yang mereka produksi, sehingga tak satu gram pun emisi naik ke atmosfer, bumi akan tetap menghangat karena emisi yang kita produksi hari ini dan selama tiga abad terakhir.

Para ahli di IPCC berhitung, suhu akan bertambah stabil sebesar 0,30 Celsius per tahun dibanding masa praindustri 1800 jika dunia berhasil mewujudkan net-zero emissions. Artinya, suhu bertambah 1,5C setelah 2050. Kenaikan suhu ini masih bisa ditoleransi oleh mahluk hidup di bumi, terutama manusia. Soalnya, jika mengingat usia matahari yang akan memancar selama 10 miliar tahun, umur bumi masih tersisa 5,5 miliar tahun. Baru separuh jalan, sementara usia manusia belum sampai 2 juta tahun.

Apa insentif agar orang mau menjaga bumi melalui pengurangan emisi? Salah satunya adalah perdagangan karbon. Mereka yang memproduksi emisi karbon di atas ambang batas wajib membayar kepada mereka yang telah mengusahakan penyerapannya. Karena itu tahun lalu Norwegia berkomitmen membayar Rp 813 miliar kepada Indonesia yang dianggap berhasil menghindarkan emisi karbon sebanyak 11,2 juta ton pada 2016-2017 melalui pencegahan deforestasi.

Perdagangan karbon dikritik sebagai cara yang tak adil bagi negara berkembang. Sebab, emisi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi oleh negara industri karena emisi adalah resultante kemajuan dan transaksi ekonomi. Perdagangan karbon dianggap sebagai cuci dosa para produsen emisi di negara maju dengan membebankan kewajiban kepada negara berkembang memelihara hutan, laut, dan lahan mereka.

Karena itu agar adil, para produsen emisi wajib mengubah teknologi penghasil emisi mereka melalui alih energi kotor ke bersih. Energi menjadi 90% penyumbang emisi global karena 63% sumbernya masih energi fosil. Karena itu, menaikkan bauran energi terbarukan menjadi salah satu cara mencapai net zero emissions.

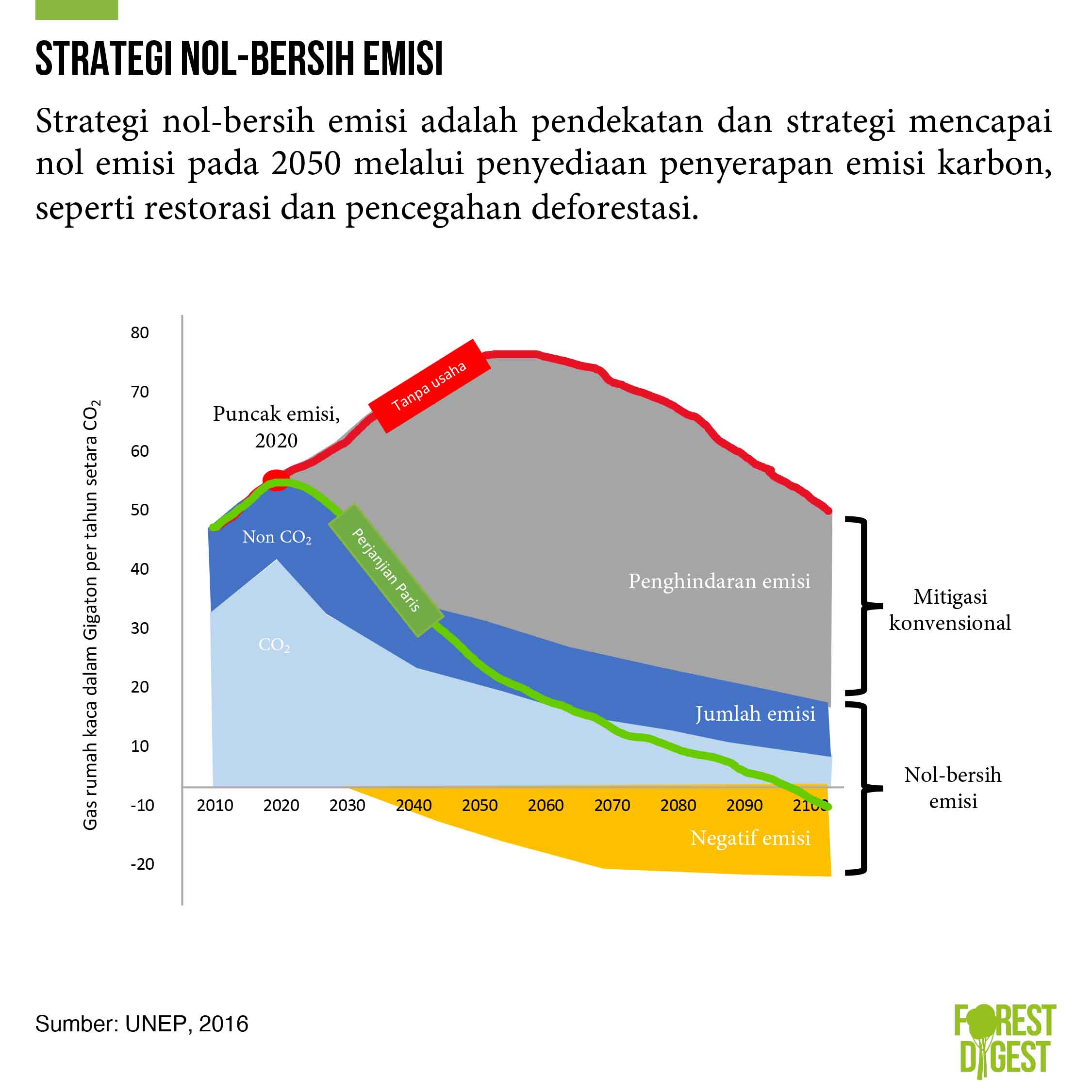

Net zero emissions atau nol-emisi bersih

Salah satu hasil Climate Leader’s Summit dua pekan lalu adalah Koalisi LEAF (The Lowering Emissions by Accelerating Forest) yang digagas Inggris, Norwegia, dan Amerika Serikat. Mereka hendak melanjutkan skema perdagangan karbon melalui restorasi dan mencegah deforestasi.

Alih-alih menyambut baik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menerbitkan surat edaran yang melarang gubernur dan bupati menerima kerja sama perdagangan karbon jika diajak oleh negara-negara dalam Koalisi LEAF. Alasannya, harga karbon dipatok hanya US$ 5 per ton. Padahal, potensi nilai jual karbon Indonesia di pasar internasional, menurut surat Menteri Siti, bisa mencapai US$ 120 per ton.

Alasan yang masuk akal. Terutama karena Indonesia masih belum memiliki aturan tentang perdagangan karbon. Peraturan Presiden Nilai Ekonomi Karbon tak kunjung disahkan. Meskipun menjadi tidak adil jika pemerintah pusat mendapatkan komitmen hibah Norwegia melalui perdagangan karbon, sementara pemerintah daerah yang berada di wilayah hutan dilarang menjualnya.

Semua usaha dan skema itu adalah cara mencegah emisi dan mencapai net zero emissions atau nol emisi bersih untuk mencegah krisis iklim dan pemanasan global. Apakah akan berhasil? Perlu kerja keras dan menghilangkan ilusi pertumbuhan ekonomi yang tak diimbangi dengan proteksi lingkungan.

Di Indonesia, dua hal ini masih timpang karena pertumbuhan ekonomi akan digenjot melalui kemudahan investasi dan insentif industri kotor. Ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon terbentur oleh banyak aturan—seperti UU Cipta Kerja—yang merayakan industri ekstraktif.

*) Koreksi 9 Mei 2021: Hingga kini pemerintah Norwegia belum membayar komitmen mereka atas perdagangan karbon Indonesia, yang dijanjikan akhir 2020, seperti rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sini.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi

Topik :