Kabar Baru| 22 Februari 2022

Mitigasi Iklim versus Pemberantasan Kemiskinan

SELAMA ini ada anggapan bahwa mitigasi krisis iklim tak sejalan dengan mengentaskan kemiskinan. Asumsi ini berangkat dari fakta bahwa negara-negara maju memiliki jejak karbon per kapita jauh lebih tinggi dibanding negara miskin. Luxembourg, misalnya, produksi karbon tiap penduduknya mencapai 30 ton setara CO2 per kapita. Amerika separuhnya, 14,5 ton per orang.

Karena itu mitigasi krisis iklim untuk menahan laju pemanasan bumi melebihi 1,50 Celsius pada 2030 tidak sejalan dengan usaha-usaha pemberantasan kemiskinan. Sebab, cara terbaik menahan pemanasan global adalah mengurangi emisi hingga separuhnya dari produksi emisi tahunan 51 miliar ton setara CO2.

Anggapan ini tak sepenuhnya benar. Sebuah studi komprehensif yang dipimpin Benedikt Bruckner dari Universitas Groningen Belanda, menunjukkan mengurangi jumlah orang miskin masih memungkinkan karena sejalan dengan mitigasi krisis iklim. Syaratnya, ada perubahan radikal dalam konsumsi orang super kaya di negara kaya.

Para peneliti mengklaim ini studi pertama yang mengamati produksi emisi karbon di negara miskin dan menghubungkannya ke dalam usaha mencegah pemanasan global. Riset ini dipublikasikan di jurnal Nature Sustainability edisi 14 Februari 2022.

Studi ini memetakan strategi dan konsep pengentasan kemiskinan dari dua janji negara-negara anggota PBB dalam keduanya. PBB lebih dulu meluncurkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya mengurangi jumlah orang miskin ekstrem pada 2015. Di akhir tahun itu pula, 197 negara anggota PBB berjanji mencegah suhu bumi naik 1,5C pada 2030 dalam Konferensi Iklim COP21 yang dikenal sebagai Perjanjian Paris dengan cara menurunkan produksi emisi karbon mereka.

Tiap negara memberikan janji pengurangan emisi secara sukarela. Indonesia mematok penurunan emisi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing dari produksi emisi acuan 2010 sebanyak 2,87 miliar ton setara CO2 pada 2030. Target ini tak berubah dalam Konferensi Iklim COP26 di Glasgow tahun lalu. Biaya untuk mencapai target penurunan emisi itu mencapai Rp 3.997 triliun.

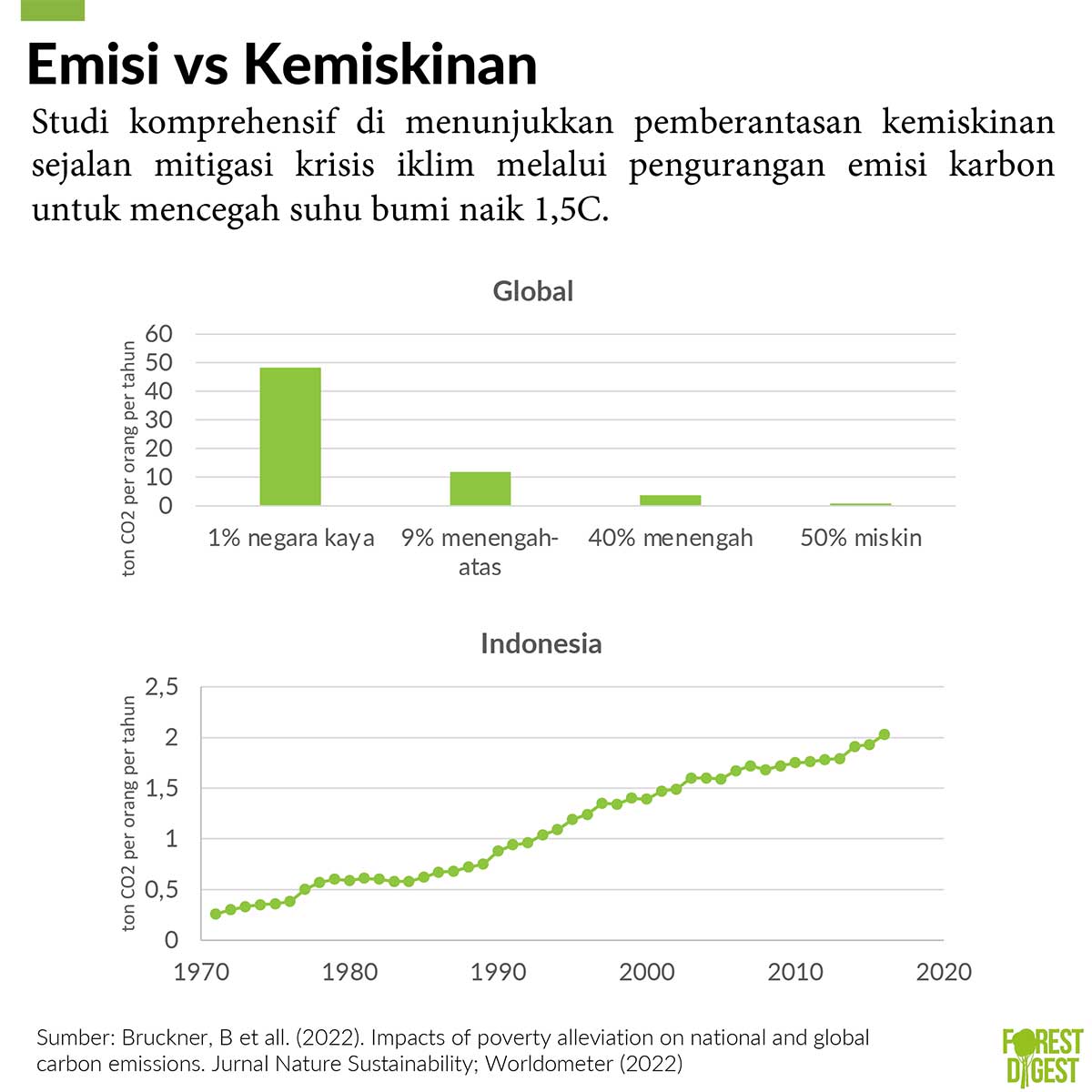

Untuk mencapai target mencegah kenaikan suhu bumi 1,5C, menurut Benedikt Bruckner, produksi karbon per kapita tiap penduduk bumi 1,6-2,8 ton CO2 per kapita. Saat ini rata-rata produksi karbon per kapita global 3,2 ton CO2. Sebagai negara klasemen menengah, produksi emisi per kapita Indonesia 2,03 ton CO2.

Masalahnya, sama seperti distribusi kekayaan dan akses, produksi karbon global juga timpang. Penduduk negara-negara miskin rata-rata hanya memproduksi karbon dari gaya hidup, pola konsumsi, dan aktivitas mereka hanya 0,6 ton per kapita. Sepertiga produksi karbon global sekarang berasal dari 1% negara kaya, sementara produksi emisi 50% negara miskin hanya sepersepuluh.

Ketimpangan karbon ini yang membuat mitigasi krisis iklim paling banyak berada di pundak negara kaya. Para peneliti menyarankan, negara-negara miskin masih punya peluang membuat pembangunan untuk keluar dari jebakan negara miskin ekstrem, yang diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi per hari per orang maksimal US$ 1,9.

Dalam perhitungan para peneliti, mengeluarkan penduduk dengan konsumsi di bawah US$ 1,9 per hari menjadi naik di bawah US$ 3,2 per hari hanya menambah produksi emisi 5%. Karena itu penambahan karbon ini harus dikompensasi oleh pengurangan emisi di negara kaya dengan mengurangi jejak karbon mereka.

Mengurangi jejak karbon tidak selalu menjadi lebih miskin. Mengubah pola konsumsi secara radikal dari boros karbon menjadi rendah karbon salah satu cara mengurangi emisi. Misalnya, mengurangi makan daging karena peternakan menyumbang metana dan deforestasi. Atau tidak terlalu sering membeli pakaian karena pabrik tekstil mengonsumsi banyak listrik kotor.

Jika konsumsi listrik tak bisa dikurangi karena kebutuhan, sumber energinya bisa diubah dari fosil menjadi bahan bakar terbarukan. Karena itu, perubahan pola konsumsi boros karbon di negara maju bisa dilakukan dengan mengubah kebijakan negara secara radikal.

Emisi dan kemiskinan. Memberantas kemiskinan tak berarti menyimpang dari mitigasi krisis iklim

Memaksa industri memakai teknologi yang rendah karbon adalah cara mengurangi emisi yang signifikan. Sebab, tanpa paksaan negara, industri di negara maju acap mengabaikan keharusan-keharusan mitigasi dengan mengurangi emisi mereka.

Dengan sumber-sumber konsumsi rendah karbon, pada akhirnya, jejak karbon juga akan menjadi rendah. Penduduk negara miskin bisa menambahkan produksi emisi mereka, secara bersamaan, penduduk negara kaya mengurangi emisi karbon juga. Akan lebih ideal jika negara maju membantu negara miskin menyediakan energi dan konsumsi dari energi bersih.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi

Topik :