BAHASA menjadi pengantar kita berpikir. Sains, informasi, dan keyakinan ikut beroperasi dalam perbincangan itu, perdebatan, maupun pengambilan keputusan bahkan tindakan yang mengikutinya. Semua proses itu kita lakukan bersama-sama dengan orang lain. Di dalam hubungan itu terjadi pertukaran pendapat, pengalaman, pengetahuan, cara berpikir, yang akan membentuk kebiasaan dan norma-norma, bahkan membentuk politik kebijakan publik.

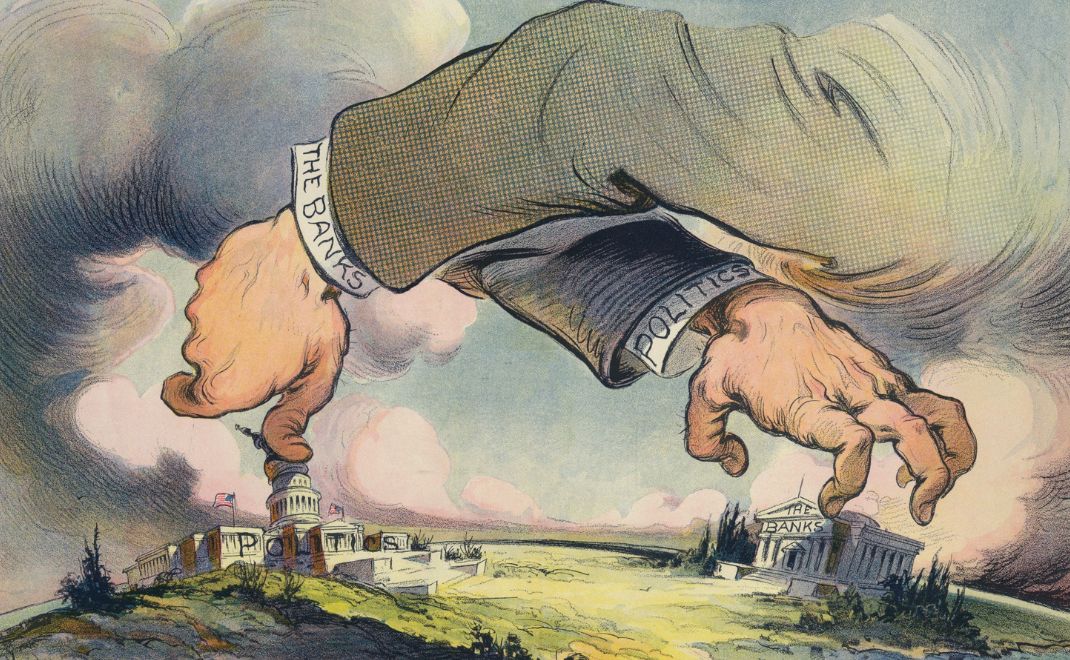

Masalahnya, ada beragam komunitas dan pemikiran yang saat bersinggungan pun hanya artifisial. Karena tak terbentuk kebiasaan dan norma, hubungan seperti itu biasanya dipengaruhi sosial-politik. Misalnya, antara para peneliti dan akademisi dengan para pengambil atau pelaksana kebijakan publik.

Nielson (2001) melalui “teori dua komunitas” (two community theory) menyebutkan bahwa hubungan para peneliti atau akademisi dan para pembuat kebijakan berada dalam dunia yang berbeda, mendapat insentif, dan sumber motivasi berbeda. Akibatnya mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda, dan karena itu menentukan masalah-masalah dan solusi secara berbeda pula.

Nielson juga menyebut bahwa meningkatkan komunikasi tidak menjamin kualitas kebijakan publik. Apalagi jika hasil penelitian tidak sejalan dengan kebutuhan pembuat kebijakan publik. Bahkan ada perbedaan cara melihat fakta. Peneliti melihatnya sebagai pengejawantahan dari teori dan metode, sedangkan pembuat kebijakan dari pengalaman.

Bahkan ketika sains memberikan solusi pada sebuah masalah, fakta tak diangkat dari penyelidikan sains, melainkan dimensi politik, budaya, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, bias dan prasangka sulit hilang dan konsultasi biasanya hanya aspek tertentu bila ada sebagian diterapkan ke dalam kebijakan dan/atau dipinggirkan demi preferensi ideologis.

Bahkan ketika bukti sangat jelas, “pasca-kebenaran” mendorong sikap skeptisisme. Akibatnya, solusi atas sebuah masalah berangkat dari apa yang populis.

Terkait dengan ketidakpastian hubungan sains dan pembuatan kebijakan itu, Taylor Dotson dalam artikelnya “Why Science Can't Settle Political Disputes”, September 2021, mengupas politisasi sains serta peran sains dalam pembuatan kebijakan, berikut ini:

Pertama, politisasi sains. Metode ilmiah dan pertimbangan politik umumnya dianggap oleh masyarakat umum sebagai kontras yang mencolok. Untuk metode ilmiah, pernyataannya: “Ini faktanya. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik darinya?”. Sedangkan untuk pertimbangan politik pernyataannya: “Inilah kesimpulannya. Fakta apa yang bisa kita temukan untuk mendukungnya?” Mungkin tak sepenuhnya benar.

Untuk pertimbangan politik, Dotson menggunakan pendapat sejarawan sains Naomi Oreskes dan Erik Conway, yang berangkat dari upaya perusahaan tembakau dan perusahaan bahan bakar fosil melanggengkan persepsi publik. Perusahaan itu secara artifisial meningkatkan keraguan orang banyak atas perubahan iklim, hujan asam, penipisan ozon, dan efek berbahaya dari merokok.

Lobi bisnis dan ilmuwan sekutunya mempertanyakan hasil ilmiah yang mengganggu kepentingan mereka. Tujuannya membuat ketidakpastian sehingga cukup menunda perubahan peraturan yang merugikan.

Berlawanan dengan citra populer ilmuwan sebagai penjelajah kebenaran monastik, sains telah dibentuk dan diarahkan secara sosial sejak awal. Thomas McGarity dan Wendy Wagner menggambarkan saluran pengetahuan ilmiah ke dalam bidang kebijakan dengan menyebut “terkontaminasi” orang luar. Penelitian yang didanai industri disebutnya secara eksplisit dirancang untuk menyimpulkan hasil yang menguntungkan pemberi dananya itu.

Secara umum pendanaan penelitian juga terbatas pada bidang-bidang dengan konstituen yang kuat, ekonomi atau politik, atau dengan daya tarik nilai-nilai yang lebih luas. Untuk itu, sistem nilai telah membentuk sains di hampir setiap tahap, mulai dari memutuskan fenomena apa yang akan dipelajari hingga memilih cara mempelajari dan membicarakan dan menyimpulkannya.

Kedua, mempertanyakan substansi hasil kajian ilmiah. Dotson menjelaskan peran tidak sempurna yang dimainkan ilmuwan dalam politik kebijakan. Ia menyatakan bahkan orang-orang dengan gelar yang lebih tinggi, tidak bisa memiliki pengetahuan menyeluruh. Dotson mengambil contoh fisikawan Inggris, yang tidak memasukkan pengetahuan peternak domba lokal ketika menyelidiki konsekuensi dampak bencana nuklir Chernobyl pada ekosistem pertanian lokal.

Akibatnya, para ilmuwan merekomendasikan tindakan yang dianggap tidak masuk akal. Mereka gagal memanfaatkan pemahaman petani tentang bagaimana aliran air di ladang mereka, yang mengakibatkan kegagalan para ilmuwan mengukur genangan air hujan dan meremehkan kontaminasi nuklir. Di sini Dotson ingin menunjukkan bahwa sains sering mencegah pengakuan bahwa orang-orang tanpa gelar sering memiliki kontribusi penting untuk diperhitungkan.

Demikian pula para ahli dari disiplin ilmu berbeda sering melihat fenomena kontroversial dengan cara yang sangat berbeda. Misalnya, ahli ekologi kritis terhadap tanaman rekayasa genetika, mengingat bidang mereka menekankan kompleksitas, potensi kerapuhan, dan keterkaitan ekosistem. Sebaliknya, ahli lain sering menganggap peran rekayasa genetika dalam mengubah organisme untuk tujuan ekonomi lebih optimistis tentang kemampuan manusia mengendalikan dampak spesies transgenik itu.

Ketiga, menggali lebih dalam terhadap kasus kontroversial yang mengungkapkan pertentangan banyak perspektif ilmiah. Banyak orang menyatakan bahwa “sains harus memandu kebijakan”. Padahal segalanya dengan cepat menjadi lebih kompleks setelah mengakui bahwa tidak ada satu pun kelompok ahli yang melihat fakta dan memberikan analisis masalah yang lengkap dan adil.

Keempat, ketidakpastian kesimpulan ilmiah. Dotson mengutip ahli kebijakan sains Daniel Sarewitz yang berpendapat bahwa sains biasanya memperburuk kontroversi publik. Argumennya bertumpu pada ketidakcocokan logis pembuat kebijakan dan apa yang sebenarnya dilakukan sains—yaitu, pembuat keputusan mengharapkan kepastian, sedangkan sains paling baik dalam menghasilkan pertanyaan baru. Artinya, semakin banyak ilmuwan mempelajari sesuatu, mereka menambahkan bahan baru yang menambah kompleksitas.

Selain itu, kesimpulan ilmiah menimbulkan biasnya sendiri. Dalam hal ini, Dotson mengambil pendapat sosiolog sains Abby Kinchy yang menyatakan penilaian berbasis fakta yang diistimewakan cenderung menyingkirkan kekhawatiran non-ilmiah.

Kembali ke tanaman rekayasa genetika, kontroversi terhadap tanaman itu sering dipersempit hanya pada kemungkinan kerusakan yang jelas terhadap lingkungan atau tubuh manusia. Sebaliknya, bagi banyak penentang, konsekuensi tanaman itu lebih mengkhawatirkan terhadap ekonomi, budaya, dan etika, yang berasal dari sulitnya mempertahankan tanaman itu tetap di tempatnya.

Misalnya, petani varietas jagung tradisional mendapatkan gen jagung rekayasa genetika menyusup ke tanaman mereka. Akibatnya, petani kehilangan status bersertifikat-organik ketika serbuk sari benih rekayasa genetika mencemari ladang mereka.

Hal itu menunjukkan dengan mengabaikan pertanyaan tentang hak masyarakat tradisional atau petani organik atas tanaman yang tidak terkontaminasi, hanya demi menjaga perdebatan “berakar pada sains”, akan selalu menguntungkan perusahaan bioteknologi dengan mengorbankan petani. Ini akibat sains memberi hak istimewa pada dimensi kehidupan yang mudah diukur, lalu membuat yang tidak mudah diukur menjadi terabaikan.

Politik penggunaan sains ini memiliki implikasi pentingnya transdisiplin untuk membaca fenomena kehidupan secara komprehensif. Sains semestinya mengonstruksi secara kredibel fenomena nyata dan kepentingannya dalam kehidupan, melalui pemikiran teknis, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik maupun institusional.

Di sisi lain, pembuat kebijakan publik tidak perlu menutup diri, karena bias fakta dan kepentingan bisa melahirkan solusi keliru untuk masalah tertentu. Hubungan antara sains dan kebijakan, dengan demikian, seharusnya saling mengisi guna mewujudkan kebijakan yang adil dan menyejahterakan. Meskipun politik kebijakan acap memelencengkannya.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :