PADA 17 Mei 2019, Pemimpin Redaksi Guardian Katharine Sophie Viner mengirim memo internal kepada seluruh reporter di koran Inggris itu: ada beberapa perubahan istilah jika menulis tema pemanasan global.

Alih-alih memakai “perubahan iklim (climate change)”, tim redaksi menganjurkan memakai “darurat iklim (climate emergency) atau “krisis iklim (climate crisis)”. Mereka tak lagi memakai “penghangatan global (global warming)”, karena istilah lebih tepat adalah “pemanasan global (global heating). Jangan pakai “keanekaragaman hayati (biodiversity) karena marga satwa menjadi eksotis untuk diburu, dan lebih pas memakai "satwa liar" atau "kehidupan liar (wildlife) agar mereka tetap dimaknai sebagai mahluk yang liar--bukan ditangkarkan, dipelihara, apalagi dipertontonkan. Tak boleh lagi memakai “peragu ilmu iklim (climate skeptic)” tapi “penolak ilmu iklim (climate science denier)”.

Bahasa adalah pembentuk persepsi. Kita akan mengikuti logika tiap kata ketika memakainya, sesuai dengan makna yang disepakati oleh mayoritas penuturnya atau makna yang kita pahami dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, bagi yang tak mengetahui asal-usulnya, asosiasi kita akan mengacu kepada makna “tidak sopan” jika mendengar kata “seronok”. Padahal kata Melayu ini oleh penuturnya di Malaysia dipakai untuk makna “pakaian yang pantas” dan “pas”. Kita memakai kata "tegar" untuk arti tabah daripada mengacu padaa rti sebenarnya: kokoh dan kaku.

NEW: In email to staff, The Guardian says it’s changing the style guide when reporting on climate change...

- “Climate emergency, crisis” instead of “climate change”

- “Global heating” instead of “global warming”

- “Climate science denier” instead of “climate sceptic” pic.twitter.com/HDtZEuIkqK

— Mark Di Stefano 🤙🻠(@MarkDiStef) May 17, 2019

Maka ahli propaganda Nazi Joseph Goebbels mempraktikkan bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Jika Anda dipaksa mengakui bahwa 2 + 2 = 5 secara terus-menerus dalam waktu lama dan tekanan memberat, Anda akan percaya bahwa 5 adalah penjumlahan dua angka itu. Bagi Anda, 5 adalah kebenaran, kendati awalnya tahu angka itu sebuah kebohongan. Anda akan percaya ada mahluk dari planet lain yang menunggang piring terbang lalu mencuri perempuan dan laki-laki untuk diambil spermanya karena ada berita-berita yang menayangkannya plus sedikit bumbu klenik, kendati Carl Sagan mati-matian menyangkal dengan alasan-alasan yang masuk akal.

Bagi redaksi Guardian, “perubahan iklim” tak lagi mewakili fakta ketika makin banyak ilmuwan dan data ilmiah yang menunjukkan planet bumi tengah menuju kehancuran akibat suhu yang naik karena emisi gas rumah kaca. “Global warming” bukan lagi istilah yang tepat sebab kenyataannya bumi tengah terpanggang akibat panas matahari terperangkap di atmosfer karena naiknya konsentrasi karbon dioksida akibat polusi dan segala aktivitas manusia.

“Darurat iklim”, “krisis iklim”, dan “pemanasan global”, bagi Guardian, adalah istilah-istilah yang lebih tepat mewakili fakta dan kenyataan yang ditunjukkan secara ilmiah oleh para ahli. Kata-kata itu juga akan membentuk persepsi di pendengar dan penuturnya bahwa bumi sedang dalam keadaan gawat. Dengan merasa gawat orang akan bertindak mencegahnya, setidaknya memadamkannya.

Seperti dalam teori manajemen perubahan atau change management, pertama-tama yang harus dideteksi untuk menjalankannya adalah sense of urgency—rasa keterdesakan—pada tiap-tiap orang dalam sebuah organisasi. Tiap-tiap orang harus merasa terdesak oleh keadaan terlebih dahulu sebelum mengubah perilaku, mengubah strategi, mengubah cara-cara menjalankan organisasi karena tak lagi sesuai zaman. Kegagalan change management umumnya disebabkan oleh para pemimpin organisasi dan anggotanya gagal merasa terdesak oleh keadaan yang menuntutnya berubah.

Dalam soal iklim dan pemanasan global, Guardian agaknya meniru, jika tidak terinspirasi, oleh Greta Thunberg—gadis Swedia berusia 16 tahun yang berhasil memprovokasi anak sekolah sedunia mogok belajar dan turun ke jalan menuntut para pembuat kebijakan melakukan sesuatu mencegah krisis iklim ini. Sejak awal, dan dalam pidato-pidatonya, Greta mengajak tiap-tiap orang untuk panik, kepanikan yang muncul seperti ketika kita melihat atau terjebak dalam rumah yang terbakar.

Kamus iklim. Kata mengendalikan makna, bahasa menentukan tindakan kita.

Panik memang tidak bagus. Karena dengan panik kita biasanya berpikir pendek. Dalam kepanikan kita tidak bisa tenang. Padahal untuk bisa tenang tiada cara lain kecuali bersikap dan berpikir tenang. Tapi dengan “merasa” panik kita memang akan terdorong untuk merasa terdesak dan melakukan satu-satunya cara tersisa untuk mencegah api kian membesar.

Barangkali karena tak ada kepanikan itulah, negosiasi-negosiasi dalam konferensi perubahan iklim tiap tahun selalu mentok. Negara kaya dan miskin selalu terbelah tiap kali membuat kesepakatan cara-cara mencegah pemanasan bumi. Meski penelitian tentang iklim dimulai pada 1834 dan dipublikasikan sejak 1951, suhu bumi malah naik 0,8 derajat dalam 100 tahun terakhir, menurut rekaman satelit NASA. Kita tak merasa terdesak dan panik oleh istilah “iklim yang berubah”.

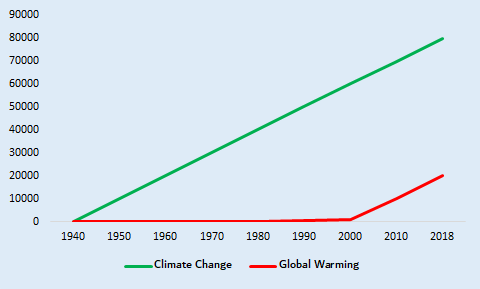

Karena mungkin makna "perubahan iklim" terlalu abstrak dan pasif, seperti alasan Pemimpin Redaksi Guardian itu. Iklim dan perubahan bukan sesuatu yang gawat karena kita ditanamkan oleh pemahaman lain bahwa tak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan jadi kata yang bermakna sehari-hari, tak lagi genting. Maka kendati "perubahan iklim" sudah dipakai dalam literatur sejak 1950 (lihat grafik di bawah), toh bumi terus memanas.

Pemakaian kata "climat change" dan "global warming" dalam literatur akademik (Sumber: Google Books)

Walaupun anggapan itu tak terlalu akurat jika kita melihat apa yang terjadi di Indonesia. Sejak awal, istilah populer di Indonesia adalah “pemanasan global”, bukan “penghangatan global” yang terdengar aneh. Majalah Tempo (majalah yang terbit sejak 1971), baru pada 8 Desember 1990 mengenalkan istilah “pemanasan global” lewat sebuah kolom lingkungan yang mengulas tentang penggundulan hutan yang menyebabkan bencana-bencana alam.

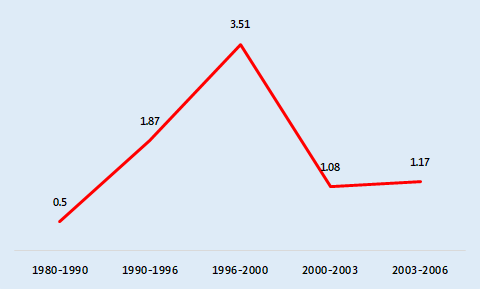

Apa yang terjadi setelah itu? Rata-rata laju deforestasi Indonesia malah sebesar 1,5 juta hektare per tahun atau hampir tiga kali luas lapangan sepak bola per menit. Indonesia sedang menikmati bonanza kayu dengan menebang pohon dan menggunduli hutan tanpa pikir panjang. Istilah “pemanasan global” tak menakuti para pembuat kebijakan dengan memikirkan ulang, misalnya, menyetop kebijakan memberikan izin jor-joran hak pengusahaan hutan (HPH). Istilah ini tak membentuk perspektif di masyarakat Indonesia yang sedang pesta pora mengeruk kekayaan bumi yang gemah ripah loh jinawi. Kita lebih terbuai oleh satu kata lain yang mewarnai hari-hari kita di masa Orde Baru: pembangunan.

Laju deforestasi Indonesia dalam juta hektare (Sumber: Kementerian Kehutanan, 2014)

Alhasil, kritik-kritik terhadap pembangunan dengan perspektif lingkungan menjadi mental karena akan dianggap mengganggu Indonesia yang sedang “mengejar ketertinggalan” dan berharap segera “tinggal landas” dari lembah keterbelakangan. Frase-frase itu menjadi bagian dari politik bahasa Soeharto hingga anak-anak seluruh Indonesia tak lagi kritis bahkan pada pemakaian-pemakaian kata yang keliru.

Indonesia mungkin jalan di tempat karena dalam pikiran kita ditanamkan untuk terus “mengejar ketertinggalan” bukan “mengejar kemajuan” bangsa lain. Kita bertahan di runway karena tujuan kita memang “tinggal landas”, bukan “melesat dari landasan” pacu ketika mesin pesawat sudah panas.

Bahasa memang menunjukkan bangsa. Apa yang dilakukan Guardian adalah ikhtiar membuat pemanasan global menjadi isu mendunia karena bukti-bukti empiris telah dicatat bahwa planet ini sedang sekarat. Bahasa adalah alat pertama membuat sebuah gerakan global, mencegah planet ini kian terpanggang, dengan cara menanamkan persepsi hidup manusia sedang terancam dalam kegawatan.

Anda setuju? Jika, ya, mari mulai memakainya.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Mengelola blog catataniseng.com. Menjadi wartawan sejak 2001 dan penerima penghargaan Mochtar Lubis Award serta Jurnalis Jakarta Award untuk liputan investigasi. Bukunya: #kelaSelasa: Kumpulan Twit tentang Jurnalisme, Media, dan Teknik Menulis Berita

Topik :