AKHIRNYA, sesuai janji dua bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan yang menutup pintu untuk pembukaan hutan alam primer dan gambut pada 7 Agustus 2019. Melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2019 ini, pemerintah tak akan memberikan izin untuk tujuan apa pun di dua jenis hutan itu, terutama kawasan yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi, serta areal penggunaan lain sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya, moratorium izin sejak 2011 itu diperbarui setiap dua tahun. Sejauh ini belum ada evaluasi menyeluruh yang dipublikasikan pemerintah terhadap dampak moratorium itu, walaupun pemerintah menyatakan bahwa deforestasi netto, dalam arti belum memperhitungkan hasil rehabilitasi dan restorasi hutan, telah turun. Deforestasi pada 2016-2017 sebesar 0,48 juta hektare telah turun menjadi 0,44 juta hektare pada 2017/2018.

Klaim pemerintah itu sejalan dengan publikasi University of Maryland melalui Global Land Analysis and Discovery yang dirilis Global Forest Watch, Dalam laporan itu disebutkan bahwa pada 2018, hutan alam primer yang hilang 40 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata kehilangan tahunan pada periode 2002-2016. Media Inggris The Guardian pada 25 April 2019 juga menyatakan penurunan itu, di tengah-tengah kecenderungan naiknya deforestasi di dunia, terutama di Amerika Selatan.

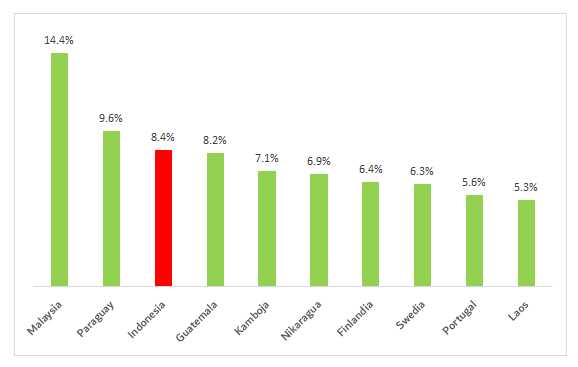

Perbandingan laju deforestasi Indonesia dengan negara lain (Jurnal Science, 2013)

Dalam peta PIPPIB, yang terbit pertama kali pada 20 Juni 2011, ada 69.144.000 hektare obyek hutan dan lahan yang izinnya dihentikan. Dari evaluasi bulanan, ada 66.119.000 hektare obyek itu pada 2018. Perubahan itu terjadi akibat adanya usulan baru hutan yang dimoratorium maupun hutan yang dikeluarkan dari obyek moratorium.

Sayangnya dalam evaluasi itu belum termasuk hal-hal yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan hubungan-hubungan antar kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Di dalam Inpres itu, sifat penugasan untuk kementerian dan lembaga maupun gubernur dan bupati masih sebatas menegaskan tugas dan fungsi pokok masing-masing lembaga tersebut.

Integrasi Kebijakan

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga itu menjadi kunci persoalan dan menjadi penyebab tumpang-tindih perizinan yang bisa menggerus hutan alam maupun lahan gambut. Bukan hanya itu, tumpang-tindih perizinan tersebut juga menjadi pertanda bahwa investasi berjalan berdasarkan penggunaan informasi peta yang berbeda dan/atau kepentingan yang berbeda.

Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) mendapat hasil sementara bahwa terdapat indikasi tumpang tindih cukup luas di seluruh Indonesia. Data PKSP yang telah dibahas di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai koordinator dan supervisi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, baru-baru ini, menunjukkan persentase tumpang tindih indikatif terhadap luas pulau cukup signifikan. Untuk pulau Sumatera sebesar 37,63%, Kalimantan sebesar 42,12%, Jawa sebesar 49,61%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 50,38%, Sulawesi sebesar 42,95%, serta Maluku dan Papua sebesar 26,93%.

Untuk itu, di samping urusan pengendalian deforestasi yang dikaitkan dengan persoalan iklim global, di mana kebijakan moratorium bermula, sangat baik apabila kebijakan penghentian pemberian izin saat ini sekaligus masuk ke dalam penyelesaian akar masalah persoalan perizinan. Inpres harus bersifat perintah internal dalam lembaga pemerintahan agar tiap lembaga tak berjalan sendirian dalam menyelesaikan tumpang-tindih itu.

Beberapa hal berikut seyogianya bisa dipertimbangkan dalam pelaksanaannya.

Pertama, dari sisi pembangunan ekonomi, moratorium atau penghentian pemberian izin masih menjadi trade off terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal kita tahu hutan maupun lahan gambut yang dikonservasi itu menghasilkan jasa lingkungan yang berdampak ekonomi sangat besar. Maka sepatutnya, nilai jasa lingkungan seperti keberadaan keanekaragaman hayati bagi siklus mahluk hidup yang memungkinkan terjadinya penyerbukan tanaman pangan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendali banjir maupun kekeringan, maupun jasa pendidikan dan budaya masyarakat, perlu diperhitungkan secara ekonomi nilai moneternya dan tercatat dalam statistik resmi pemerintah. Apabila angka itu cukup untuk skala nasional, provinsi maupun kabupaten, anggapan trade off tersebut bisa dikurangi.

Kedua, dalam Inpres ini terdapat pengecualian untuk tanaman pertanian seperti padi, jagung, tebu maupun sagu, kedelai dan singkong. Artinya, tanaman pangan itu bisa dikembangkan melalui konversi hutan alam dan lahan gambut. Mudah-mudahan dalam praktiknya, aturan ini mendorong pada penggunaan hutan produksi dan lahan-lahan di luar kawasan hutan yang sudah tidak produktif. Luas hutan produksi seperti itu cukup masif, 31 juta hektare. Sehingga ekspansi tanaman pangan tidak harus melakukan konversi hutan alam dan lahan gambut. Di samping itu, adanya program perhutanan sosial perlu dikaitkan dengan upaya perlindungan hutan alam dan lahan gambut oleh masyarakat seperti pemanfaatan wisata alam di hutan-hutan yang dilindungi.

Ketiga, indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini semestinya bukan hanya dinyatakan dalam angka penurunan deforestasi, tetapi juga keberhasilan pelaksanaan program-program yang terkait secara langsung. Misalnya bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian ATR maupun Kementerian Pertanian yang juga mendapat tugas dalam Inpres, perlu dipastikan apa tolok ukur keberhasilannya.

Keempat, perlu terdapat arahan integrasi kebijakan penghentian pemberian izin ini dengan pelaksanaan kebijakan lainnya. Kebijakan yang sangat terkait misalnya mengenai moratorium perkebunan sawit yang tertuang dalam Inpres No. 8/2018, penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017, serta percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016. Selain itu, bagi gubernur dan bupati serta wali kota yang sedang melakukan revisi tata ruangnya perlu memperhatikan seluruh kebijakan tersebut.

Kelima, pemerintah tidak harus bekerja sendirian untuk melaksanakan kontrol pelaksanaan kebijakan penghentian izin ini. Sebaiknya luas dan lokasi obyek yang dihentikan izinnya bukan hanya dibuka bagi publik, tetapi juga ditegaskan keharusan adanya mekanisme pelaporan bagi masyarakat luas apabila terjadi penyimpangan di lapangan.

Lima hal itu setidaknya bisa diharapkan bisa memperkuat pelaksanaan kebijakan ini, sekaligus memastikan integrasi kebijakan-kebijakan terkait. Tentu saja dengan tetap mengalkulasi seluruh manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :