PRESIDEN Joko Widodo mulai memanggil orang-orang yang diduga akan masuk kabinetnya pada periode 2019-2024. Isu lingkungan dan pembangunan masih akan mewarnai kerja kabinet mendatang, karena dua isu ini acap saling bertolak belakang. Menggenjot pertumbuhan ekonomi sering kali berhubungan dengan isu lingkungan dan masyarakat yang terpinggirkan, kemiskinan, meski pembangunan bertujuan memuliakan keduanya.

Karena itu ada istilah “politik sebagai panglima”, “supremasi hukum” atau “pertumbuhan ekonomi” sebagai narasi yang populer. Tetapi tidak ada yang menyebut “air sebagai sumber kehidupan” dalam jargon politik kita di era modern. Padahal kehidupan, termasuk ketersediaan pangan, tidak mungkin ada ketika air tidak tersedia. Lalu, kerja politik, hukum, dan ekonomi untuk tujuan apa?

Air tidak pernah diam. Air di planet terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Air berada di udara sebagai uap, di sungai dan danau, berupa es dan gletser, di dalam tanah dan di akuifer, serta di dalam tubuh semua makluk hidup. Walaupun sekitar 71 persen permukaan bumi tertutup air dengan jumlah yang tetap, yaitu sekitar 1,386 kilometer kubik, kelangkaan air perlu diprediksi karena menjadi ancaman kehidupan.

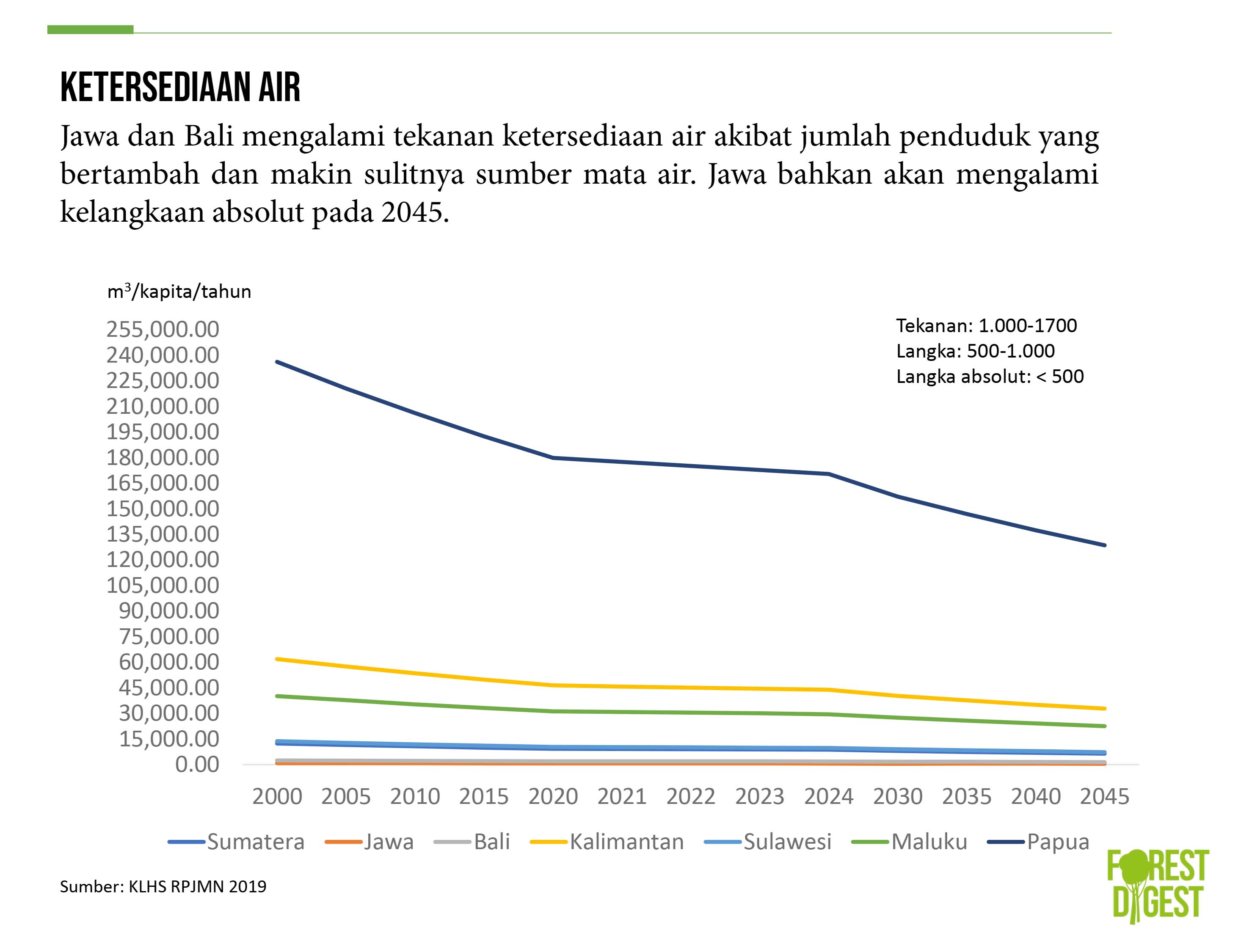

Data Bappenas, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) untuk RPJMN 2020-2024, memproyeksikan kelangkaan air absolut di Pulau Jawa terjadi pada 2040. Kelangkaan absolut adalah jumlah sumber daya air tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tidak peduli seberapa banyak sumber tambahan bisa kita peroleh. Sejak tahun 2000 memang sudah terjadi kelangkaan air, walaupun masih bisa diatasi.

Berbeda dengan barang pada umumnya, sebut saja barang private, yang semakin langka barang itu cenderung semakin mahal harganya, air yang tersimpan di planet, disebut sebagai barang publik.

Ciri barang publik adalah nilai atau harganya tidak selalu tergambarkan oleh kelangkaannya. Air di planet bahkan terus dirusak sumbernya atau pun dicemari justru atas nama panglima-panglima dan supremasi-supremasi yang membutuhkan air itu. Air semakin menjadi barang yang diperebutkan, tetapi di tempat-tempat umum semakin menjadi barang yang tidak dihargai. Hutan-hutan lindung, yang menjadi sumber dan pengendali penyimpanan air, dirusak ketika sawah-sawah di bawahnya kekeringan.

Sifat publik air seperti itulah yang menghadirkan konsep kelembagaan sekaligus memastikan pusat terjadinya masalah institusional pengelolaan air—dalam hal ini pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Konsep “aksi-bersama” misalnya, dapat menjelaskan walaupun setiap individu tahu atas pentingnya air bersih, tetapi setiap individu juga mempunyai sifat ingin menguntungkan atau memudahkan dirinya sendiri—misalnya mengonversi hutan lindung dan membuang sampah di perairan—sehingga merusak kepentingan orang banyak.

Ironisnya, atas nama kepentingan orang banyak itu, institusi gagal mengkoordinasikan mereka untuk melindungi air. Secara konseptual koordinasi itu harus mempunyai tujuan bersama (outcome) yang dicapai oleh tugas-tugas sektor berbeda, yang disinergikan untuk mencapai tujuan bersama itu. Kita perlu kembali mencermati publikasi klasik ”What is Coordination Theory?” dari Thomas W. Malone (1988), Massachusetts Institute of Technology, sebagai dasar pengelolaan DAS.

Di Indonesia, selain kegagalan koordinasi, ancaman pengelolaan DAS berupa tekanan sektoral pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi komoditas yang tidak sesuai tata ruang, serta bentuk dan fungsi birokrasi yang tetap berpegang pada tanggung jawab administrasi daripada perbaikan nyata di lapangan (outcome). Itu berarti, persoalan institusional “aksi-bersama” belum pernah disentuh. Hasilnya bisa kita lihat bahwa kualitas DAS secara nasional sebagai kunci ketersediaan air dan pangan relatif tidak beranjak menjadi lebih baik.

Untuk itu, inovasi institusional cukup progresif yang sedang dilakukan oleh Cina bisa menjadi pengetahuan institusi kita sebagai perbandingan. Butir-butir yang diutarakan berikut ini diambil dari jurnal Sustainability bertajuk “Rethinking Environmental Bureaucracies in River Chiefs System (RCS) in China: A Critical Literature Study”, karya Qidong Huang dan Jiajun Xu (2019), Hohai University, China.

Pertama, kelembagaan DAS di Cina ditetapkan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu distribusi kekuasaan, sistem hierarkis yang mencakup “kecerdasan” birokrasi dalam menentukan masalah, dan penyelesaiannya serta keterlibatan publik melalui “Sistem Kepala Sungai (RCS)” sejak 2008.

Sistem itu menetapkan para pemimpin pemerintahan sebagai “pemimpin sungai” di wilayah administrasi masing-masing. Tugasnya mencakup perlindungan sumber air, pengelolaan garis pantai, pencegahan dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan lingkungan air, pemulihan ekologi air maupun penegakan hukum. Sistem itu diterapkan di lima tingkat, sejak pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sampai Juni 2018 telah terdapat sekitar 300.000 kepala sungai serta sekitar 760.000 kepala sungai di tingkat desa. Sepuluh provinsi yang dialiri sungai Kuning juga membentuk mekanisme koordinasi mereka pada Mei 2017.

Kedua, penetapan kerangka kerja di mana kepala sungai di tingkat tinggi hanya menetapkan tujuan akhir (outcomes), misalnya, menaikkan kualitas air, menjaga stabilitas pasokan air, mencegah abrasi pantai, membuat restorasi ekologi, dan tidak membuat rencana pengelolaan terperinci untuk kepala sungai di tingkat yang lebih rendah.

Sebaliknya, para kepala di tingkat rendah memiliki kekuatan politik untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan khusus sesuai dengan kondisi sumber daya alam setempat. Dalam praktiknya kekuatan lokal juga memiliki peluang untuk mengkritik kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi informasi hierarkis asimetris antara tingkat atas dan bawah.

Ketiga, adanya partisipasi publik melalui Internet dan aplikasi telepon pintar. Orang-orang muda giat berpartisipasi memberi masukan maupun kontrol. Beberapa kota, seperti Suqian di Provinsi Jiangsu, memperkenalkan sistem evaluasi independen melalui pihak ketiga sejak Juli 2018.

Keempat, pengelolaan sumber daya air yang telah berjalan sebagai tugas pemerintah pusat terbukti sering kali gagal menghasilkan perbaikan outcome. Di sisi lain, pengalaman sebelumnya menunjukkan desentralisasi tidak memiliki tingkat keberhasilan tetap yang ideal. Kenyataan itu memunculkan inisiatif pelaksanaan desentralisasi dilakukan bertahap melalui negosiasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kemampuan implementasi kebijakan maupun konvensi lokal, sampai mendekati “tingkat kesesuaian terbaik”.

Kepala sungai setempat bisa melakukan tawar-menawar dengan atasan mereka, karena harus memikul tanggung jawab utama atas tata kelola air. Alih-alih secara pasif hanya begitu saja menerima tugas-tugas, para kepala sungai setempat biasanya berupaya mendapat lebih banyak kemampuan untuk mewujudkan outcome sesuai tugasnya.

Kelima, selama ini kompleksitas tata kelola air bertabrakan dengan kekakuan birokrasi, akibat kegiatan yang dilembagakan melalui prosedur standar dengan mekanisme pengawasan tertentu. Sistem itu menganggap “pencapaian administratif” lebih penting dan bukan “pencapaian lingkungan” sebagai indikator utama kinerjanya. Untuk itu telah debirokratisasi, termasuk perubahan pembagian kekuasaan dan penerapan teknologi informasi, mendorong kreativitas birokrasi mampu memilih alat kebijakan secara akurat dan cepat mewujudkan outcome.

Kelembagaan atau institusi adalah segala sesuatu yang menentukan perilaku orang, masyarakat, usaha-usaha pemanfaatan sumber daya alam, maupun birokrat pemerintahan. Oleh karena itu kerusakan dan pencemaran sumber daya alam yang menjadi penyebab kelangkaan air dan pangan hanyalah suatu gejala. Persoalan utama terletak pada persoalan institusional tersebut.

@ForestDigest

Di Cina, sebagai pengetahuan pembanding, faktor pembentuk kelembagaan pengelolaan DAS jauh melampaui faktor penentu kelembagaan yang sedang berjalan di Indonesia, di mana Balai Pengelolaan DAS hanya fokus pada penanaman pohon. Dengan begitu, perbaikan kualitas DAS di Indonesia bukan terletak pada perbaikan di tingkat program maupun kegiatan serta pembiayaannya yang saat ini ditingkatkan hingga Rp 3,6 triliun, tetapi berada pada kemauan politik untuk membenahi kelembagaannya.

Untuk itu diskursus “air sebagai sumber kehidupan” mestinya diletakkan sebagai “sumbu” beroperasinya politik, hukum, birokrasi maupun ekonomi. Apabila sumbu itu diumpamakan bagian dari lampu minyak yang menerangi nusantara, ia tak akan menyala jika sumbunya basah. Nusantara pun gelap gulita sepanjang masa.

Kabinet baru mendatang seyogiayanya memahami paradigma air ini sehingga semua program akan melindunginya demi keberlanjutan hidup manusia planet ini.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :