PEMERINTAH sedang menggodok omnibus law, seperangkat aturan yang mereduksi atau memampatkan banyak aturan agar tak saling bertentangan bahkan meniadakan. Ada 82 undang-undang yang dibagi ke dalam 11 klaster untuk disederhanakan dengan tujuan memudahkan investasi. Lalu di mana posisi lingkungan hidup? Pertanyaan ini penting karena pembangunan ekonomi, melalui investasi dan perangkat-perangkatnya, selalu berdampak kepada lingkungan dan manusia.

Lingkungan hidup bukan sesuatu yang abstrak, meski dampaknya bisa terasa samar-samar, karena dirasakan secara bersama, dengan tanggung jawab bersama, bahkan bisa berakhir pada lupa bersama. Bagi seseorang yang kehilangan dompet, ia akan merasa sakit dan kelimpungan karena kehilangan itu dialaminya sendirian. Bandingkan dengan menghirup udara kotor setiap hari bersama seluruh penduduk Indonesia. Kendati mematikan, kita bisa abai terhadapnya.

Dampak kerusakan lingkungan, yang bentuknya berupa longsor, banjir, kekeringan, puting beliung, tak satu pun yang menyatakan diri bertanggung jawab. Sebab, bencana-bencana itu tak terjadi seketika. Ada peribahasa “katak mati dalam air yang direbus dengan panas yang naik perlahan-lahan” itu sungguh-sungguh terjadi. Seandainya panas yang mematikan itu terjadi seketika, katak itu mungkin masih hidup karena insting bertahan hidupnya akan memerintahkan tubuhnya untuk meloncat begitu panas mulai membakarnya.

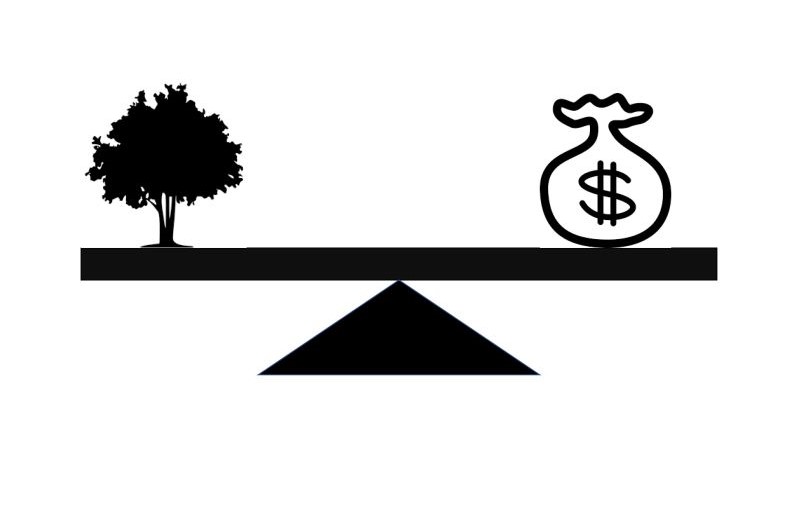

Dalam pembangunan ekonomi pun, lingkungan hidup sesungguhnya berada di luar konteks. Mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran (demand-supply), tidak pernah dibatasi oleh jumlah konsumsi dan pasokan akibat terbatasnya daya dukung dan daya tampung alam yang menghasilkan barang tersebut. Cara berpikir seperti itu akan selalu mengunggulkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, yang menghadirkan tambahan konsumsi dan pasokan barang, misalnya dengan tumbuhnya pabrik-pabrik maupun eksploitasi sumber daya alam.

Dengan kata lain, cara berpikir seperti itu tertipu oleh suatu narasi janggal di dalam pikiran, bahwa ekonomi tetap harus tumbuh—melalui ukuran kinerja semu—walaupun berakibat pada kerusakan lingkungan. Untuk menguatkan cara pikir keliru itu, kerusakan lingkungan tidak pernah dikalkulasi nilai moneternya yang menjadi “biaya” untuk menumbuhkan ekonomi itu.

Hal lain adalah sifat lintas wilayah dan lintas waktu dalam lingkungan hidup yang melampaui kerangka tanggung jawab sebuah lembaga atau suatu entitas politik. Detlef Sprinz, peneliti Postdam Institute for Climate Impact Research Jerman, menyebutkan masalah tersebut sebagai persoalan yang ditandai ketidakpastian waktu (time inconsistency), karena melampaui wilayah yurisdiksi serta periode masa jabatan eksekutif maupun legislatif.

Maka di banyak negara, kinerja ekonomi makro dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup, sebagai akibat rasionalitas politik menganggapnya sebagai sesuatu yang ”tak terlihat”. Akibat berikutnya, lingkungan hidup dianggap tidak relevan untuk dibicarakan secara politik. Lemahnya kebijakan mengatasi pelanggaran tata ruang, misalnya, berakibat pada kebiasaan melanggar oleh institusi negara dan melembaga dalam perilaku masyarakat. Kita pun tutup mata terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Ketidaktahuan dan ketidakpedulian itu sudah pasti dimanfaatkan oleh kekuasaan. Sebab, platform kekuasaan senantiasa memakai kerangka kerja ilmu pengetahuan yang diwujudkan melalui segenap definisi, kategorisasi, pernyataan mengenai masalah, instruksi, kebijakan, peraturan-perundangan maupun segenap aspek-aspek institusional yang menjadi media pelaksanaannya. Dalam banyak hal, kerangka kerja kekuasaan menyaring dalil-dalil berdasarkan diskursus bidang ilmu yang sesuai dengan tujuan kekuasaan yang sedang berjalan. Pada titik itu, dualitas ”pengetahuan-kekuasaan” melupakan tujuan esensialnya, karena kekuasaan di baliknya tidak terlihat.

Sifat hubungan seperti itu telah diurai dengan bagus oleh filsuf Prancis Michel Foucault (1980). Ia berkontribusi pada popularitas istilah ”pengetahuan-kekuasaan” (le savoir-pouvoir), dengan menyebut bahwa kekuasaan didasarkan pada pengetahuan dengan memanfaatkan pengetahuan. Kekuasaan mereproduksi atau membentuk pengetahuan sesuai dengan niatnya, kemudian menjalankan praktiknya melalui pengetahuan yang diproduksinya itu.

Untuk itu, apakah isu lingkungan hidup benar-benar akan ”diredupkan” dalam pembangunan ekonomi, akan sangat tergantung pada dinamika kekuasaan. Foucault juga melihat kekuasaan maupun pengetahuan sebagai fenomena struktural yang tidak kokoh dan terpusat, tapi relatif dan dinamis. Artinya, kekuasaan tidak benar-benar mendefinisikan ilmu pengetahuan secara ajek.

Kini, mari kita melihat kenyataan. Ilmu pengetahuan yang melahirkan peraturan-perundangan sebagai bentuknya (rule in form) maupun ilmu pengetahuan yang melahirkan praktik institusional dan politik yang sedang bekerja (rule in use) menjadi penyebab berbagai masalah, seperti korupsi dan pelanggaran perizinan, tumpang-tindih izin, tabrakan antara izin korporasi dengan ruang hidup masyarakat lokal dan adat, maupun privatisasi penyelesaian konflik ruang hidup dengan solusi-solusi yang belum adil. Dengan persoalan sebesar itu, apakah mempercepat investasi bisa dilakukan dengan menyederhanakan perizinan dan melemahkan lingkungan hidup?

Pada titik itu mereka yang ada di luar kekuasaan, seperti para ahli maupun pegiat LSM lingkungan menjadi ragu-ragu karena umumnya pemikiran mereka berada di luar definisi, dalil maupun kategori ilmu pengetahuan yang sedang digunakan para pembuat keputusan. Padahal, pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan di lapangan memerlukan pergeseran paradigma dalam pelaksanaannya.

Ilmu pengetahuan yang memproduksi berbagai masalah investasi dan lingkungan hidup saat ini tidak lagi bisa begitu saja dipakai untuk memecahkan masalah-masalah yang diproduksinya. Kekuasaan semestinya terbuka untuk melihat kenyataan di lapangan sebagai pijakan, sebelum memilih ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai cara berpikir dan merumuskan solusinya.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :