INDONESIA akan menjadi negara maju pada 2045 jika memakai strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya memerhatikan aspek lingkungan. Sebab, problem besar Indonesia kini adalah sejumlah krisis lingkungan.

Setidaknya ada sepuluh permasalahan lingkungan di Indonesia yang harus segera diatasi: sampah, banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah. Jambeck et al. (2015) memperkirakan limbah plastik yang dihasilkan oleh 192 negara pantai pada 2010 sebanyak 275 juta ton, dengan 4,8 hingga 12,7 juta ton di antaranya mengalir ke lautan.

Alhasil, Indonesia berada di peringkat kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok yang menimbun serpihan plastik di laut sebesar 0,48-1,29 juta ton per tahun. Ekosistem hutan dan lahan di Indonesia saat ini juga dalam kondisi terdegradasi hebat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) menyebutkan dari 125 juta hektare kawasan hutan, sekitar 35 juta hektare di antaranya dalam kondisi rusak berat atau berupa lahan tidak berhutan.

Selain deforestasi dan konversi lahan, kebakaran hutan dan bencana asap juga masih menghantui berbagai wilayah nusantara, terutama ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan akibat fenomena El-Nino. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi dan menurunnya tutupan vegetasi lahan di daerah aliran sungai menyebabkan tanah longsor dan banjir yang terjadi akhir-akhir ini juga tidak terlepas dari krisis lingkungan di hulu tersebut.

Krisis lingkungan juga berdampak kepada tingkat ketahanan pangan. Dalam Food Sustainability Index (FSI) tahun 2018, Indonesia mendapat skor 59,1, tertinggal dari Ethiopia dengan skor 68,5, yang dulu kita kenal sebagai daerah kelaparan. Indeks Ketahanan Pangan Global 2019 Indonesia berada di urutan 62 dunia dan kelima di Asia Tenggara, namun, Food Loss and Waste (kehilangan dan pemborosan pangan) Indonesia tergolong tinggi, yaitu 300 kg per kapita per tahun dan tergolong nomor dua di dunia.

Krisis lingkungan dan sumber daya alam sebagaimana di atas adalah krisis tata kelola (Evans, 2012). Karena itu diperlukan perbaikan tata kelola dengan dua perspektif baru, modernisasi ekologi (ecological modernization) dan ekologi-politik (political ecology) untuk membedah, mengurai, memahami sumber masalahnya, serta memberikan tawaran solusi.

Modernisasi ekologi merupakan upaya adaptasi ulang masyarakat industri terhadap lingkungan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern dan teknologi maju sehingga daya dukung alam meningkat dan pembangunan berkelanjutan terwujud (Adiwibowo & Mardiana forthcoming 2020).

Terminologi “Modernisasi Ekologi” pertama kali dipakai oleh Joseph Huber, ahli sosial lingkungan Jerman, yang mencetuskan teori “greening of industry”. Huber menekankan perlunya perbaikan lingkungan secara fundamental melalui strategi berbasis inovasi dan teknologi untuk menciptakan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan menciptakan co-benefits bagi ekologi dan ekonomi.

Modernisasi ekologi menekankan bahwa rasionalitas ekologi diperlukan untuk mengimbangi rasionalitas ekonomi, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi dapat memberikan manfaat bagi ekonomi dan sekaligus ekologi. Akhir dekade 1990-an aplikasi modernisasi ekologi meluas hingga ke manajemen, seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000.

Asumsi utama modernisasi ekologi adalah pertumbuhan ekonomi dapat direkonsiliasikan dengan kelestarian ekologis, dan bertumpu pada tiga strategi:

(a) Ekologisasi produksi, seperti produksi bersih tanpa limbah yang merusak;

(b) Perbaikan kerangka regulasi dan pasar untuk pro-ekologis;

(c) Menghijaukan (greening) nilai sosial dan korporat beserta praktiknya.

Ragam gerakan sosial seperti car free day, kampanye earth hour, gerakan anti kantong plastik, penggunaan tumbler, adalah contohnya. Ada juga contoh menarik di sebuah kabupaten yang membuat tradisi baru dalam upacara pernikahan yang mewajibkan pemberian mahar berupa bibit pohon yang harus tanam. Inilah contoh upacara pernikahan yang “green”.

Dari poin di atas, terlihat bahwa dalam modernisasi ekologi solusi krisis ekologi ditempuh dengan pendekatan yang holistik dan membutuhkan manajemen lingkungan yang baik melalui teknologi, pasar, intervensi negara, dan bahkan gerakan sosial.

Pendekatan ekologi politik tumbuh sebagai bagian dari evolusi keterlibatan ilmuwan sosial ke dalam isu-isu ekologi. Diawali dengan dikembangkannya kajian ekologi manusia (human ecology) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Julian Steward (1968) dengan memperkenalkan teori ekologi budaya (cultural ecology).

Setelah tahun 1980 berkembang tiga teori penting dalam ranah relasi manusia dan lingkungan hidupnya (ekologi manusia), yakni teori ekologi politik (political ecology), teori politik lingkungan hidup (environmental politics), dan teori sosiologi lingkungan (environmental sociology).

Banyak definisi tentang ekologi politik. Sebagian besar ahli mendefinisikannya sebagai pendekatan yang melihat “the social and political conditions surrounding the causes, experiences, and management of environmental problem” (Forsyth, 2003). Intinya, ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini didasarkan pada asumsi pokoknya bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral dan teknis, melainkan merupakan suatu bentuk politicized environment.

Artinya, persoalan lingkungan tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi di mana masalah itu muncul melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant & Bailey 2000).

Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor ini (Bryant & Bailey 2000):

- Biaya dan manfaat perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata,

- Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi,

- Dampak sosial ekonomi yang berbeda akibat perubahan lingkungan tersebut mempunyai implikasi politik, dalam arti terjadi perubahan relasi kuasa (power relations) antar aktor yang terlibat.

Dalam ekologi politik ada dua pendekatan yang dominan, yaitu pendekatan aktor dan pendekatan kritis. Pendekatan aktor mengkaji kepentingan, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam konflik politik dan ekologi. Pendekatan strukturalis melihat persoalan degradasi lingkungan sebagai akibat dari kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang berdampak pada masyarakat lokal dan lingkungan (Satria 2007).

Sementara pendekatan pasca-strukturalis lebih menekankan pada pengaruh sejarah dan budaya terhadap evolusi konsep perubahan dan degradasi lingkungan sebagai kekuatan linguistik dan politik (Forsyth 2003). Pendekatan kritis dimulai dari masalah “domination of nature” yang terkait dengan kajian kapitalisme sebagai penyebab utama degradasi lingkungan.

Dalam One Dimensional Man, Marcuse secara eksplisit menegaskan bahwa “dominasi terhadap alam terkait dengan dominasi sesama manusia” (Forsyth 2003). Hal ini terjadi karena “manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata sehingga dehumanisasi menjadi tak terhindarkan dan begitu pula eksploitasi terhadap alam” (Miller 1978 dalam Forsyth 2003).

Perspektif kritis mulai mengangkat pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa lingkungan dan sumber daya alam adalah hasil konstruksi sosial. Ini adalah antitesis terhadap positivisme lingkungan yang menganggap bahwa tafsir terhadap perubahan alam adalah tunggal. Positivisme lingkungan tidak melihat dimensi sosial budaya dan sejarah sebagai variabel penting yang membentuk perspektif orang dalam melihat lingkungan dan sumber daya alam. Hutan dan laut bagi positivisme lingkungan adalah biofisik, namun bagi masyarakat tradisional yang hidup dan tinggal turun temurun, hutan dan laut memiliki makna lain sebagai jalan hidup dan sistem kebudayaan sehingga bukan sekedar biofisik dan komoditas ekonomi.

Pada dasarnya, krisis lingkungan dan sumber daya alam (SDA) adalah krisis tata kelola (governance). Hal ini bermakna bahwa krisis lingkungan dan SDA adalah kegagalan mengatur tindakan para aktor yang berkepentingan terhadap sumber daya (Evans 2012).

Bagaimana karakteristik para aktor, khususnya negara, pasar, dan masyarakat? Bagaimana para aktor berinteraksi dalam sebuah tata kelola? Bagaimana perspektif modernisasi ekologi dan ekologi politik memandang peran aktor tersebut?

Pertama, tentang negara. Modernisasi ekologi menempatkan negara sebagai solusi krisis lingkungan. Negara berperan besar dalam dua hal utama:

(a) Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, dan

(b) mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak dalam tata kelola lingkungan hidup baik nasional maupun daerah. Boleh dikatakan, Indonesia termasuk negara yang progresif menerapkan modernisasi ekologi.

Sementara itu ekologi politik melihat adanya kontestasi negara dan masyarakat maupun institusi di dalam negara itu sendiri karena negara memiliki dua fungsi sekaligus: aktor pengguna dan aktor pelindung sumber daya alam. Sebagai contoh terjadinya konflik kepentingan ketika di dalam kawasan konservasi juga terdapat kandungan mineral atau minyak dan gas bumi yang layak secara finansial dan ekonomi untuk ditambang.

Sebagai aktor pengguna, negara sering diasosiasikan sebagai bagian dari operasi kapitalisme global. Perusahaan multinasional berkepentingan terhadap peran negara untuk memperlancar urusan praktik eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi secara empiris, tidaklah terbukti bahwa antara kapitalisme dan negara selalu sejalan. Banyak konflik yang terjadi antar keduanya, seperti adanya kebijakan negara yang membatasi eksploitasi sumber daya untuk kepentingan produksi jangka panjang. Keterbatasan lainnya adalah Negara terlalu besar untuk mengatasi masalah lokal dan terlalu kecil untuk mengatasi masalah global.

Karena itulah peran organisasi multilateral menjadi penting untuk kontrol lingkungan global. Namun demikian forum global juga bukan tanpa kontestasi. Negara maju sangat mendominasi forum global tersebut karena riset-risetnya yang sangat kuat dan meyakinkan untuk dijadikan regulasi lingkungan global.

Migrasi penyu memerlukan penanganan secara multilateral. Laut di dunia tidak bebas lagi, semua diatur lembaga multilateral (RFMOs). Indonesia yang ada di samudera India tidak cukup kuat melawan dominasi Jepang dan Australia di CCSBT dan negara-negara Eropa di IOTC. Untuk menangkap tuna di laut internasional tersebut harus menjadi anggota RFMO.

Kedua, tentang pasar. Pasar bisa dimaknai sebagai aktor dan sekaligus sebagai pendekatan. Pasar sebagai aktor tercermin dalam pelaku swasta, yang dikategorikan menjadi tiga tipe:

(a) swasta yang tidak peduli lingkungan, seperti gerakan “climate denial” di Amerika Serikat yang tidak mengakui terjadinya perubahan iklim,

(b) swasta yang mengakomodasi kepentingan lingkungan, yang sering melakukan “greenwash” karena melakukan kegiatan peduli lingkungan namun pada saat yang sama juga kegiatan usahanya mengancam lingkungan,

(c) swasta yang mengembangkan green business dengan pemanfaatan teknologi karbon rendah

Secara ekologi politik, swasta tipe pertama banyak disorot karena banyak menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya memarjinalisasi masyarakat. Hal ini tidak lain sebagai wujud operasi kapitalisme masa lalu. Namun demikian kehadiran modernisasi ekologi menjadi penting untuk memunculkan “green capitalism” yang berusaha merekonsiliasi urusan bisnis dan lingkungan, meski dalam ekologi-politik green capitalism bukan tanpa masalah.

Berbagai aksi ekslusi terjadi untuk menutup akses nelayan pada wilayah tradisional mereka sendiri akibat “pengklavlingan” oleh perusahaan wisata bahari yang sejatinya adalah “green”. Inilah “tragedy of enclosure”, sebuah tragedi oleh dominasi negara atau bisnis dalam menguasai sumber daya alam, yang menutup akses masyarakat lokal.

Sementara itu pendekatan pasar ada tiga, yaitu kuota yang dapat diperjualbelikan, pembayaran atas jasa lingkungan (payment for ecosystem services atau PES) dan ecolabelling. Pendekatan kuota telah digunakan menjadi instrumen pengelolaan perikanan di negara maju, seperti Individual Transferable Quota (ITQ).

Penerapan sistem ITQ di Australia dan Selandia Baru, awalnya dianggap bermasalah karena menutup akses suku Aborigin dan Maori dalam menangkap ikan. Intinya pendekatan kuota bermasalah ketika para pelaku di dalamnya tidak setara.

PES merupakan sebuah mekanisme yang dibangun untuk memberikan kompensasi kepada individu maupun kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam menjaga sumber daya dan lingkungan, sehingga jasa lingkungan tetap memberikan manfaat sosial serta bertujuan untuk membiayai konservasi.

Ecolabelling merupakan consumer-driven instrument yang menuntut perhatian produsen untuk lebih serius mewujudkan produksi yang berkelanjutan. Ecolabelling ditemukan pada produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan.

Ketiga, tentang masyarakat. Pendekatan modernisasi ekologi kurang mempertimbangkan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola sumber daya alam, padahal aktor masyarakat di akar rumput adalah yang terlemah dalam politicized environment, sementara aktor-aktor lain seperti negara dan pasar memiliki kekuatan politik lebih besar dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat hampir selalu mengalami proses marginalisasi dan umumnya rentan terhadap akibat dari berbagai bentuk degradasi lingkungan.

Laporan Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2030 perubahan iklim akan menambah jumlah orang miskin hingga 100 juta jiwa dan menyebabkan harga pangan melambung hingga 12%, padahal 60% pengeluaran orang miskin adalah untuk pangan. Diperkirakan perubahan iklim juga memicu mengalir derasnya satu milyar penduduk migran pada tahun 2050.

Sementara itu dalam dimensi pengelolaan, masyarakat juga bertahun-tahun tidak diperankan secara optimal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengabaian terhadap peran masyarakat sebenarnya berakar dari mitos-mitos yang dimiliki kaum modernis dan kaum environmental orthodox.

Ruddle & Satria (2010) dan Satria et al. (2004a) menjelaskan bahwa ini adalah kecenderungan umum di dunia ketiga pasca kemerdekaan di mana banyak terjadi proyek nasionalisasi sumber daya alam dan menuntut peran negara yang lebih besar. Namun masalahnya beriringan dengan kemerdekaan negara-negara baru pasca perang dunia kedua, terjadi proyek modernisasi yang begitu masif.

Modernisasi membawa perubahan sosial yang begitu besar, dan memunculkan mitos-mitos tentang kelemahan masyarakat tradisional miskin yang dianggap tidak mampu mengelola sumber daya alam. Mitos tersebut dibantah oleh Studi Satria et al. (2004) yang membuktikan masyarakat pesisir sebenarnya mampu mengelola sumber daya alam, dan ini semakin memperkuat apa yang ditulis oleh Forsyth (2003) tentang perlunya dekonstruksi mitos-mitos lama:

- orang miskin penyebab kerusakan lingkungan, padahal orang kaya menggunakan sumber daya lebih banyak dan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dari orang miskin.

- orang miskin tidak peduli terhadap lingkungan, padahal orang miskin sangat sadar terhadap dampak negatif dari lingkungannya mengingat mereka sering tergantung pada lingkungan untuk hidup.

- orang miskin kurang memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk memperbaiki lingkungannya, padahal orang miskin dapat melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya ketika insentif dan informasi tersedia. Namun sayangnya pengetahuan tradisional mereka sering kali diabaikan.

Namun demikian, berdasarkan riset Satria et al. (2016; 2004a; 2004b) pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (PSM) atau community-based management (CBM) di Indonesia sejak era otonomi daerah memperlihatkan keragaman model. Menurut Satria (2009) berdasarkan asal usul pembentukannya, maka PSM dapat dikategorikan menjadi tiga:

- PSM berbasis adat, seperti Sasi Haruku, Eha dan Mane’e, papadak dan hoholo.

- PSM Berbasis revitalisasi adat, seperti awig-awig di Lombok dan sasi di Raja Ampat.

- PSM non adat, seperti ragam Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat di sejumlah kawasan konservasi laut.

PSM berevolusi dan mengikuti perkembangan eksternal seperti agenda global (perubahan iklim dan gender) serta memasukkan instrumen pasar ke dalam sistem PSM. Oleh karena itu berdasarkan kekuatan ragam aspek orientasinya, PSM dapat dibagi ke dalam empat kategori:

- PSM Konservatif (ekologi-sosial tinggi, pasar rendah), yakni model yang menempatkan unsur tradisi dan komunalitas masih kuat dalam pengelolaan sumber daya. Pengelola sumber daya alam memiliki otonomi yang kuat, memelihara tradisi, dan sumber daya dimanfaatkan secara komunal. Model ini ditemukan pada sasi laut di Haruku dan Buano, ngam di Kataloka, Eha Laut dan Mane’e di Talaud, serta papadak di Rote Ndao;

- PSM Hybrid tinggi (ekologi-sosial tinggi, pasar tinggi), model yang menggabungkan pengelolaan oleh masyarakat dan pengalihan hak pemanfaatan kepada pihak luar. Uniknya, pada model ini pelibatan pihak luar dalam hal ini investor dibatasi atas sumber daya pada area tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan teknologi, misalnya pada perairan yang dalam yang tidak dapat dijangkau secara alamiah. Masyarakat tetap memiliki akses pemanfaatan pada area yang dilindungi oleh praktik tradisional dari pesisir hingga kedalaman tertentu. Model ini ditemukan di Desa Adaut dan desa pesisir lainnya di Pulau Selaru, Provinsi Maluku dan awig-awig di Lombok Barat.

- PSM hybrid rendah (ekologi-sosial rendah, pasar tinggi), yakni pihak pemerintah desa mengundang investor untuk membeli hak pemanfaatan sumber daya dengan cara lelang atas area perairan tertentu yang dilindungi dalam waktu tertentu. Model PSM ini memiliki motif komersial tinggi, dan akses masyarakat lokal atas pemanfaatan sumber daya terputus. Ini ditemukan di Desa Noloth, Pulau Saparua, Provinsi Maluku.

- PSM status quo (ekologi-sosial rendah, pasar rendah), yakni model yang tidak adaptif terhadap perubahan sosio-ekonomi-ekologi sehingga budaya pudar dari praktik pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada melemah bahkan hilangnya praktik PSM di masyarakat. PSM model ini ditemukan pada sasi di Rohomoni serta Seke di Pulau Kawio dan Kawalu.

Contoh masyarakat yang mampu mengelola sumber daya lokal dengan baik antara lain Awig-awig, Sawen, dan Sasi. Di Lombok Barat, dulu ada sistem sawen yang merupakan aturan kapan orang boleh menebang pohon di hutan, menanam padi, serta menangkap ikan. Untuk mengatur sawen, di hutan ada otoritas lokal yang bernama mangku alas, di sawah ada mangku bumi, dan di laut ada mangku laut. Masing-masing mangku tersebut membangun koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan masing-masing ekosistem. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hutan-sawah-laut merupakan satu kesatuan, dan hutan sebagai buana alit. Hutan dianggap sebagai “ibu” karena merupakan sumber air yang kondisinya akan berpengaruh pada ekosistem di hilir. Sawen tersebut mengajari kita bagaimana mengintegrasikan hulu-hilir. Jepang juga punya contoh yang baik tentang PSM melalui koperasinya.

Berikut ini adalah contoh tata kelola kawasan konservasi laut di Indonesia, yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat. Negara memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah adanya Konflik pusat-daerah dan sektoral yang membuat konservasi laut tidak efektif.

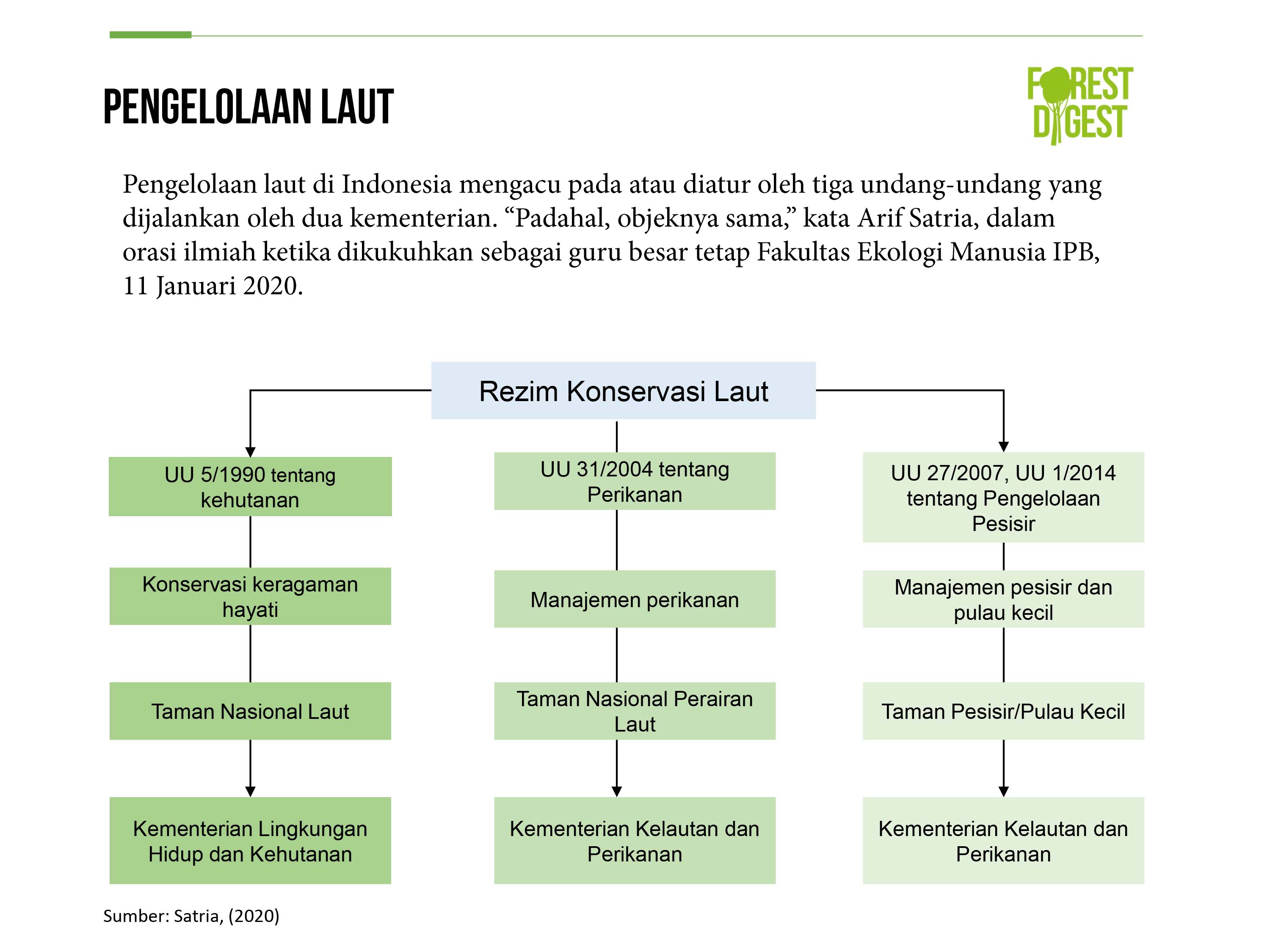

Sebagai contoh, Konservasi laut di Indonesia dikelola oleh 3 rezim besar, yaitu UU 5/1990, UU 31/2004 tentang Perikanan, dan UU 27/2007 dan UU 1/2014 PWP-PPK tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan pasar juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

@ForestDigest

Kelemahannya ditunjukkan Studi Muswar & Satria (2011) bahwa proses ecolabelling mendukung edukasi pada nelayan untuk penangkapan ikan ramah lingkungan, namun secara ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak ada perbedaan harga yang diterima nelayan.

Masyarakat juga punya kelebihan dan kelemahan. Satria et al menunjukkan sejumlah rezim masyarakat yang masih mendapat catatan:

- Ada PSM bermasalah karena menciptakan ketidakadilan intra-komunitas, yaitu ketika nelayan lokal tidak bisa mengakses sumber daya alam akibat wilayah perairan “dikaveling” oleh investor wisata bahari atas restu tokoh adat, seperti terjadi di Papua.

- Ada juga sistem sasi yang membuat Nelayan lokal juga tidak menikmati sumber daya ikan yang bernilai ekonomi tinggi akibat mekanisme lelang hasil sasi yang sering dimenangkan investor luar sebagaimana terjadi di Maluku.

Selain dua contoh di atas, ada lagi PSM di Lamalera tentang paus, yang menuai kontroversi secara ekologis di kalangan aktivis lingkungan, namun memiliki muatan sosiologis yang sangat dalam. Artinya, aspek keadilan benar-benar diperhatikan dan mereka mampu menciptakan social security system. Terkait kontroversi aspek ekologis, ternyata masyarakat punya kearifan sendiri dalam mengatur perburuan paus dengan mempertimbangkan ekologi dan sosial.

Modernisasi ekologi mengusung pendekatan negara dan pasar, namun keduanya juga banyak kelemahan. Ekologi politik mencoba mengangkat peran masyarakat, namun ternyata juga banyak keterbatasan. Ketidakadilan dalam hubungan negara-masyarakat atau pasar-masyarakat telah banyak ditemukan. Pendekatan serba negara, pendekatan pasar secara murni, dan pendekatan self-governance masyarakat tidak menjamin terciptanya keberlanjutan dan keadilan. Karena itu perlu tata kelola baru yang memadukan antara pendekatan modernisasi ekologi dan ekologi politik dengan sejumlah prinsip yang patut dijadikan kerangka baru, yaitu basis normatif, saintifik-teknokratik, dan basis regulatif.

Pertama, secara normatif, kita harus mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Narasi “dikuasai negara” tersebut menunjukkan bahwa negara diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan cita-cita Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Relasi negara-masyarakat dan pasar-masyarakat haruslah berisi muatan keadilan.

Kedua, Basis Saintifik-Teknokratik, yang mengusung konstruktivisme. Kelemahan tata kelola lama adalah terlalu kuatnya pendekatan apriori terhadap konsep ilmu lingkungan dengan dominasi rasionalitas ekologi yang sangat positivistik.

Pemisahan antara prinsip politik dan prinsip ekologi akan sama-sama bermasalah. Forsyth (2003) menegaskan bahwa:

(a) Jika terlalu bertumpu pada prinsip politik semata maka kebijakan lingkungan tidak akan mampu menyentuh faktor biofisik, sehingga yang muncul adalah ketidakakuratan, dan

(b) Jika terlalu bertumpu pada prinsip lingkungan semata maka yang muncul adalah ketidakadilan.

Di sinilah pendekatan transdisiplin menjadi jawaban atas dilema tersebut. Salah satu pendekatannya dengan ilmu keberlanjutan (sustainability science) yang memadukan sains dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat dengan sejumlah prinsip inklusivitas dan keadilan. IPB sudah memelopori pengembangan sustainability science ini.

Ketiga, Basis Regulatif tentang Keadilan Akses yang mengatur bagaimana interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Belajar dari kegagalan negara, pasar, dan bahkan masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam, maka diperlukan formula baru yakni bentuk tata kelola jejaring-adaptif (adaptive-network governance) dengan sejumlah ciri, yaitu:

- basis hubungan antar pelaku adalah kepercayaan (trust),

- instrumen pengelolaan berbasis kolaborasi,

- peran negara bersifat persuasif,

- orientasi pada mutual benefits, dan

- interaksi antar aktor bercirikan learning dan interdependen.

Beberapa contoh formula tata kelola baru konservasi laut adalah adanya kerja sama negara dan masyarakat seperti KKPD dan Sasi yang harmonis di Raja Ampat (Satria et.al 2016) serta Eco-Trust di Gili Trawangan yang merupakan kolaborasi masyarakat lokal dengan pengusaha wisata bahari (Satria et.al 2004c).

Pokok-pokok ciri jejaring-adaptif tersebut memang tidak mudah, lebih-lebih Indonesia masih dalam transisi demokrasi dan kesetaraan antar aktor belum seimbang. Namun demikian, demokrasi memberikan ruang agar titik temu dapat terjadi, yang dapat diperankan oleh masyarakat sipil baik akademisi, media, maupun LSM.

Hal ini harus dipahami sebagai penguatan demokratisasi tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya memadukan modernisasi ekologi dan ekologi politik dalam tata kelola sumber daya alam menjadi keniscayaan. Hal ini karena negara, pasar, dan masyarakat tidak bisa lagi dipertentangkan. Juga antara akurasi berbasis inovasi dan teknologi dengan isu keadilan adalah sesuatu yang harus menyatu. Dengan demikian, sudah saatnya tata kelola baru sumber daya alam di Indonesia mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, rasionalitas ekonomi, dan rasionalitas moral, dan rasionalitas politik.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Rektor IPB University

Topik :