Kabar Baru| 19 Agustus 2020

Layakkah Indonesia Disebut Negara Agraris?

KETIKA meletakkan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, Jawa Barat, pada 27 April 1952, Presiden Soekarno memberi judul pidatonya “Soal Hidup dan Mati”. Ia menyoroti problem terbesar Indonesia hari-hari itu: krisis pangan.

Dalam hitungan Soekarno, Indonesia defisit 0,7 juta ton beras untuk menghidupi 75 juta penduduknya. Kebutuhan Indonesia akan beras waktu itu sebanyak 86 kilogram per orang per tahun. Indonesia, kata Sukarno, terpaksa mengimpor beras dari Saigon dan Siam untuk menutup kekurangan tersebut.

Dengan jumlah yang tekor itu, konsumsi kalori penduduk Indonesia hanya 1.700. Padahal, untuk menjadi negara maju tiap-tiap orang harus makan setidaknya 2.250 kalori. “Jadi soal makanan rakyat ini soal hidup dan mati,” katanya. “Maka kalian para pemuda dan pemudi harus menjadi pelopor revolusi pembangunan ini.”

Seruan itu tentu saja ditujukan kepada para mahasiswa Fakultas Pertanian, yang kelak memisahkan diri menjadi universitas sendiri, Institut Pertanian Bogor. Toh, problem beras tak kunjung terpecahkan hingga Soekarno lengser pada 1965 setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hingga Soeharto kemudian menggantikannya.

Puncak impor beras Indonesia terjadi pada 1977, sebanyak 2 juta ton atau 1/3 cadangan beras di pasar internasional. Soeharto lalu mencanangkan swasembada pada 1980. Setelah mencanangkan “strategi kembar” berupa stabilisasi harga beras pada jangka pendek, dan swasembada untuk jangka panjang, Soeharto mengumumkan pada 10 November 1984 bahwa Indonesia telah bisa memenuhi beras dari sawahnya sendiri.

Produksi beras kala itu diklaim sebanyak 27 juta ton, dengan konsumsi 25 juta ton. Kendati surplus 2 juta ton, pemerintah masih mengimpor beras sebanyak 414 ribu ton untuk cadangan. Organisasi Pangan Sedunia (FAO) kepincut dengan klaim itu hingga mengundang Soeharto berpidato dalam peringatan 40 tahun organisasi itu di Italia pada 1986, satu podium dengan Presiden Prancis François Mitterand. Soeharto dianggap sukses mencapai swasembada.

Tapi status itu hanya disandang beberapa tahun. Memasuki 1990, Indonesia kembali mengimpor beras hingga mencapai puncak pada 1995 sebanyak 3 juta ton. Indonesia menjelang hamil tua Reformasi karena dunia diambang krisis dan Indonesia terkena palu godamnya. Soeharto lengser, swasembada hanya tinggal angan-angan.

Masalahnya, benarkah Indonesia perlu dan bisa swasembada beras? Layakkah kita disebut negara agraris?

Istilah negara agraris memang problematik. Ia bisa mengacu kepada dua hal: negara yang masyarakatnya bekerja di sektor pertanian atau negara yang hidupnya mengandalkan kepada sektor pertanian.

Pengertian pertama cocok. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018 menunjukkan sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Petani adalah pekerjaan utama masyarakat dalam jumlah ini. Dari survei itu kita juga tahu bahwa sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul perdagangan sebanyak 18,61% lalu industri 14,72%.

Namun, meski paling banyak menyerap tenaga kerja, pertanian bukan sektor andalan yang paling tinggi menyumbang produk domestik bruto. PDB adalah alat ukur paling sederhana dalam melihat sebuah kontribusi sebuah sektor terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanian hanya menyumbang 13,52%, berada di urutan kedua setelah sektor industri 19,66%, dan hampir disusul sektor perdagangan dan reparasi kendaraan sebesar 13,02%. Kecilnya kontribusi pertanian terhadap PDB menunjukkan dua hal: petani kita kurang produktif atau hasil pertanian Indonesia tak memberi nilai tambah.

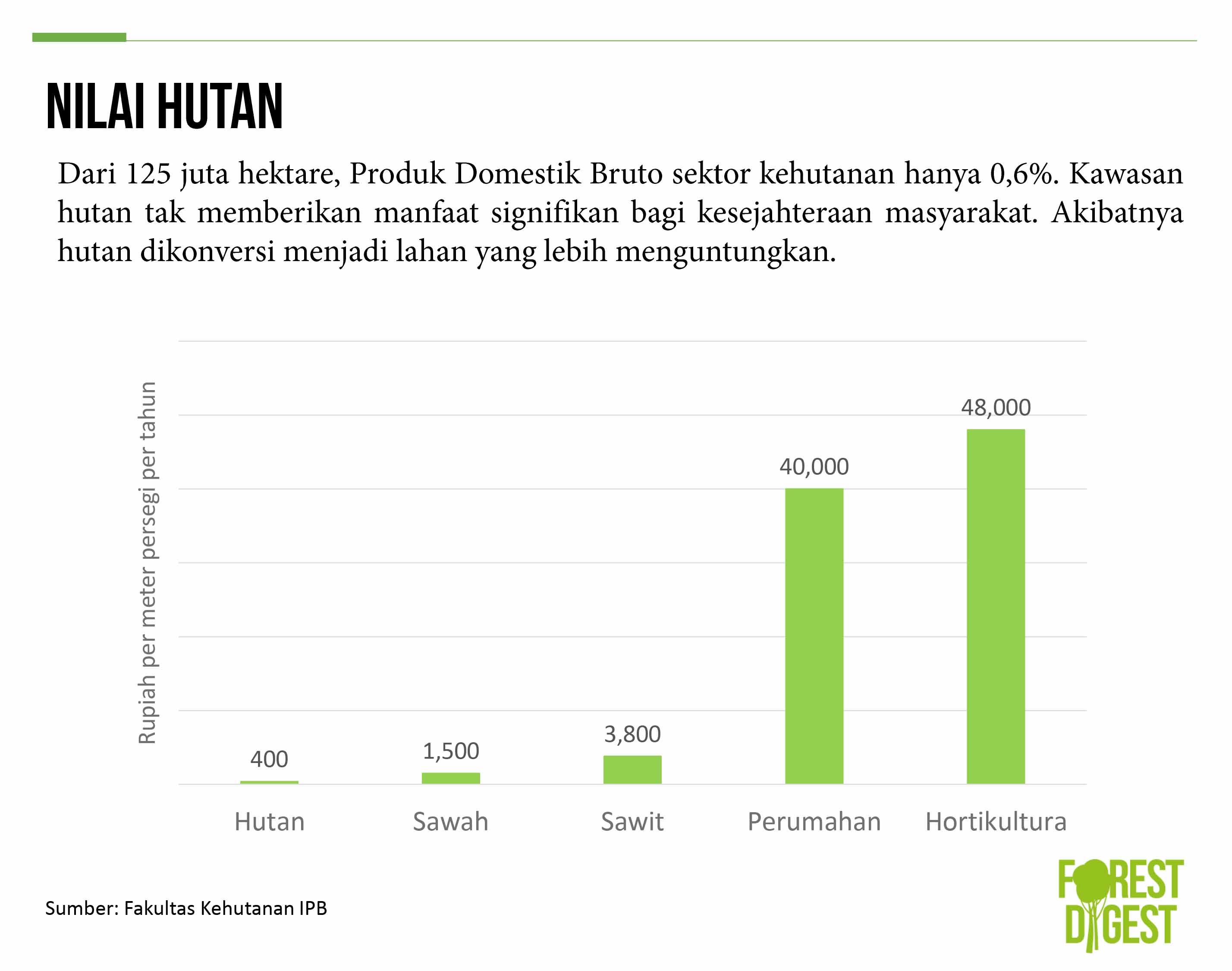

Nilai lahan pertanian kita memang kecil dibanding, katakanlah, sektor perkebunan. Lahan hutan yang dikonversi menjadi sawah hanya bernilai Rp 1.500 per meter persegi per tahun. Sementara sawit Rp 3.800 per meter persegi per tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan sektor perumahan, yang memerlukan mesin dan bahan infrastruktur, dengan nilai Rp 40.000.

Kecilnya nilai hutan membuatnya dikonversi ke lahan yang lebih menguntungkan. Deforestasi dan degradasi lahan tak akan bisa dihentikan sepanjang nilainya tak memberikan manfaat ekonomi.

Nilai kecil itu barangkali karena rasio kepemilikan sawah juga sedikit. Jika menghitung luas lahan, alokasi daratan untuk lahan pertanian hanya 31,5% dari 195 juta hektare wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, rata-rata kepemilikan lahan petani hanya 0,3 hektare per kepala keluarga. Bandingkan rasio lahan pertanian Indonesia dengan negara lain.

Inggris mengalokasikan 75% lahannya untuk pertanian dari 22 juta hektare luas daratan, sementara Thailand 43,4%, Amerika sebesar 50%, Australia 52,9%, dan Cina 54,8%. “Jadi layak dipertanyakan klaim bahwa Indonesia negara agraris,” kata Profesor Dodik Ridho Nurrohmat, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, dalam sebuah diskusi tentang perhutanan sosial di Bogor, 14 Februari 2020.

Apalagi, jumlah petani juga kian menurun. Pada kurun 2001-2013, Indonesia kehilangan petani sebanyak 5 juta orang. Usia rata-rata petani juga 57 tahun, orang tua masih dominan mengerjakan lahan pertanian. Meski begitu, ada kabar baik dari pelbagai pelosok, ketika anak-anak muda mulai melirik pertanian, seperti di Garut, Jawa Barat. Mereka memanfaatkan skema perhutanan sosial untuk bercocok tanam kopi seraya menjaga hutan lindung Gunung Mandalawangi.

Meningkatkan produktivitas lahan, menurut Profesor Dodik, adalah kunci pertanian dan sektor kehutanan kembali menjadi andalan penopang ekonomi. Alat ukurnya sederhana: jika lahan pertanian nilainya lebih kecil dari kebutuhan per kapita, secara otomatis mereka akan beralih ke sektor lain. Contoh, ketika produktivitas sawah hanya Rp 1.500 per meter persegi per tahun, petani akan dengan senang hati menjual sawahnya karena dinilai lebih tinggi jika dikonversi untuk perumahan.

Cara terbaik meningkatkan nilai lahan adalah mengombinasikan banyak unsur tanaman yang menghasilkan. Agroforestri sudah terbukti memberikan nilai paling tinggi sebuah lahan karena menggabungkan tanaman hutan dan pertanian dalam satu areal. Seperti di Garut, anak-anak muda kembali ke hutan dan ladang karena mereka memadukan kopi dengan buah-buahan sehingga panen berlangsung sepanjang tahun.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Redaksi

Topik :