SEKARANG kita harus insyaf bahwa apa yang berulang-ulang diucapkan Greta Thunberg telah terbukti. Remaja Swedia berusia 17 ini tak bosan-bosan mengingatkan agar para politikus dan pemimpin dunia segera bertindak membuat kebijakan menyelamatkan bumi. “Rumah kita sedang terbakar,” katanya selalu. “Tak ada waktu membiarkannya musnah.”

Fokus advokasi Greta adalah kebijakan negara. Ia percaya bahwa kebijakan negara, tindakan politik itu, bisa meredam laju pemanasan global, akibat polusi, tersebab emisi karbon yang membuat suhu bumi memanas. Cina dan sejumlah negara telah membuktikannya.

Akibat virus corona menjangkiti penduduk kota Wuhan sejak Desember 2019, pemerintah Cina menghentikan semua aktivitas penduduknya, menyetop penerbangan, menghentikan kerja pabrik-pabrik yang menyemburkan polusi dan mengotori udara. Hasilnya, dalam dua pekan setelah lockdown 23 Januari 2020, setelah 80.000 orang terinfeksi dan 3.000 orang meninggal, setidaknya 200 juta ton karbon berkurang.

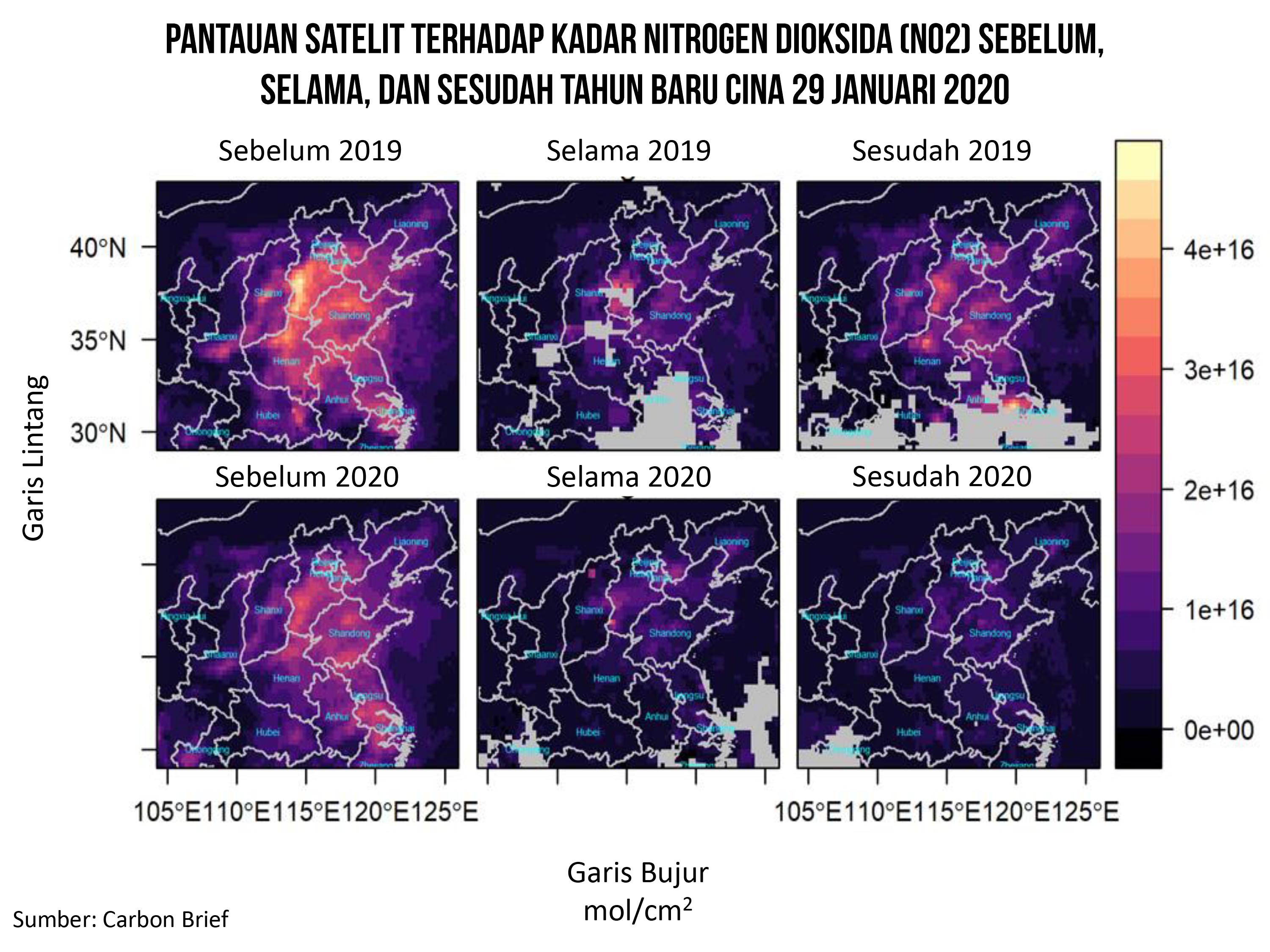

Menurut perhitungan Carbon Brief, emisi sebanyak itu sama dengan seperempat emisi setahun yang dilepas Cina. Jumlahnya bahkan melebihi emisi seluruh penerbangan di dunia dalam setahun. Satelit NASA memotret udara Cina lebih bersih dibanding sebelum karantina total.

Di Italia, negara kedua yang terinfeksi virus corona paling massal setelah Cina, udara juga menjadi bersih. Ikan-ikan muncul lebih banyak di sungai Venice—setelah pemerintah negara itu menghentikan semua aktivitas penduduk untuk mencegah virus menyebar lebih luas. Tak ada lagi orang berkendara, tak ada lagi turis yang mengayuh gondola.

Pantauan satelit terhadap jumlah nitorgen dioksida Cina sebelum, selama, dan setelah perayaan tahun baru 29 Januari 2020 yang liburnya diperpanjang akibat wabah virus corona.

Ironisnya, bukan Greta Thunberg yang membuat dunia berhenti berproduksi, tapi virus yang menginfeksi 214 ribu orang dan membunuh 8.000 manusia hanya dalam waktu tiga bulan di seluruh dunia.

Jauh sebelum Greta, remaja lain sudah mengingatkan kita akan bahaya merusak bumi nun di tahun 1992. Ia Severn Suzuki. Asal Kanada. Usianya baru 12 ketika ia berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil—konferensi yang jadi tonggak dunia lebih sadar akan bahaya merusak alam.

Saya kutip pernyataannya yang menyentuh dari buku Thomas L. Friedman—kolumnis New York Times—dalam buku Hot, Flat, Crowded yang terbit pada 2008:

“Saya di sini berbicara atas nama seluruh generasi yang akan datang.... Saya mendengar satwa dan tumbuhan akan musnah setiap hari—lenyap untuk selamanya. Semua ini terjadi di depan mata kita tetapi kita bertindak seolah-olah waktu kita tidak terbatas dan memiliki semua pemecahan. Anda tidak tahu cara mengembalikan salmon ke sungai yang sudah mati. Anda tidak tahu cara mendatangkan kembali hewan yang sekarang sudah punah. Anda tidak bisa mengembalikan hutan-hutan yang pernah ada tapi sekarang telah menjadi gurun. Jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhentilah merusaknya!”

Bagi Suzuki maupun Greta, cara berhenti merusak alam adalah dengan membuat kebijakan yang akan dipatuhi semua orang. Mereka percaya langkah politik lebih ampuh menghentikan kerusakan alam dibanding cara-cara lain. Tak ada cara apa pun yang lebih efektif dalam merusak maupun memperbaiki keadaan selain memakai tangan negara. Mereka percaya keputusan politik yang membuat bumi merana karena itu mesti keputusan politik juga untuk menghentikannya.

Apa yang mereka katakan kini terbukti, di zaman pandemi corona yang mencemaskan ini. Hanya dengan kekuasaan politik, sebuah negara bisa menghentikan semua aktivitas penduduk yang memicu polusi. Hanya dengan kekuasaan dan politik, emisi bisa dikurangi.

Emisi adalah sumber segala bencana sekaligus ukuran segala bencana yang bisa kita takar dan hitung secara matematika sebagai bukti empiris untuk menepis keraguan dan sifat skeptis pikiran manusia. Emisi berasal dari aktivitas kita yang bergerak ketika mencukupi keinginan dan kebutuhan: hutan dibabat, hewan diburu, tumbuhan ditebang, lahan dikeruk.

Emisi membuat bumi memanas akibat cahaya matahari yang terpantul dari bumi tak terserap oleh lapisan atmosfer karena penangkapnya di bumi, yakni pohon-pohon dan tumbuhan, makin berkurang. Ketika tumbuhan berkurang sementara karbon yang dilepas semua manusia dan segala aktivitasnya bertambah, ia membumbung ke udara dan terkonsentrasi di atmosfer yang memantulkan kembali cahaya matahari itu ke bumi. Planet ini pun seperti berada di sebuah rumah kaca raksasa.

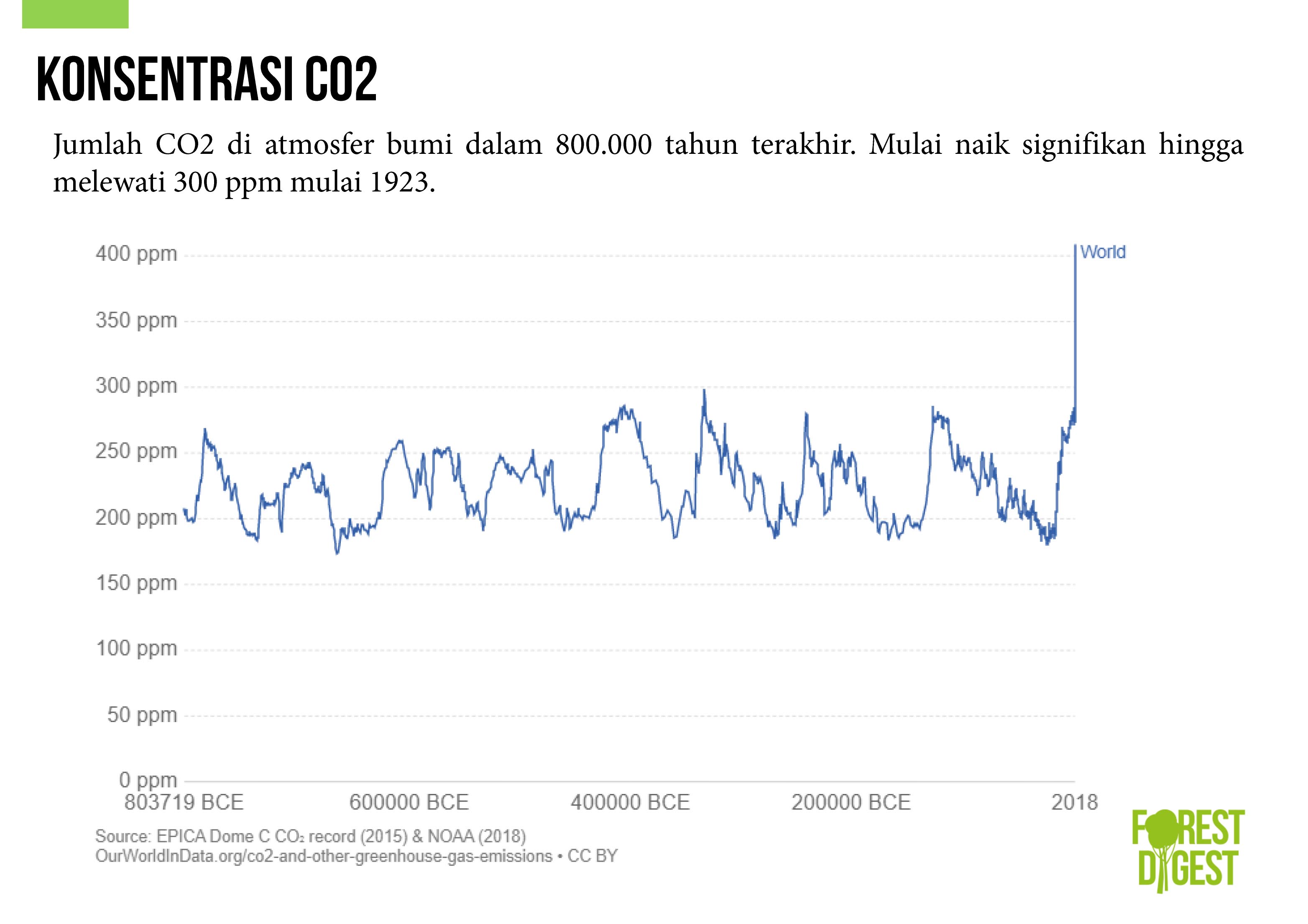

Dalam 10.000 tahun terakhir kadar CO2 di atmosfer stabil 280 part per million—artinya jika kita mengiris satu kotak udara berisi 1 juta molekul, satu iris itu berisi 280 molekul CO2. Jumlah itu berubah dimulai pada 1750, yakni ketika manusia bisa membuat mesin uap dan Revolusi Industri dimulai. Dalam 100 tahun sejak tahun itu, jumlah konsentrasi CO2 naik menjadi 384 ppm. Kenaikan ini memicu suhu rata-rata bumi bertambah 0,80 Celsius.

Konsentrasi CO2 di atmosfer.

Dalam perhitungan para ahli yang berhimpun dalam IPCC—sebuah panel yang memonitor pemanasan global di PBB—suhu sebanyak ini sanggup mencairkan 11 miliar ton es di kutub utara sehari yang membuat air laut naik 3 milimeter per tahun. Suhu sekecil itu sanggup memutihkan karang yang membuat ikan tak lagi hidup. Air laut menjadi lebih asam karena H2O yang bercampur dengan CO2 akan menghasilkan asam karbonat (H2CO3), asam lemah yang mempengaruhi pH air.

Bumi akan menjadi neraka jika jumlah CO2 di atmosfer mencapai 550 ppm karena akan menaikkan suhu bumi bertambah 30 Celsius. Sekarang rata-rata suhu bumi sebesar 140 Celsius. Para ahli berhitung manusia masih bisa bertahan jika kenaikan suhu bumi ditekan tak lebih dari 20, yakni menjaga agar konsentrasi karbon dioksida di atmosfer tak sampai 450 ppm.

Dari data-data inilah anak-anak seperti Severn Suzuki dan Greta Thunberg menjadi cemas karena orang-orang dewasa lelet bertindak mencegah keadaan itu terjadi lebih cepat.

BACA: Mengapa Kelelawar Jadi Sumber Virus Mematikan?

Para politikus berembuk dalam konferensi-konferensi tingkat tinggi, tapi acap tak bersepakat dan satu suara menentukan tata cara mengurangi emisi dan mencegah bumi kian memanas. Sementara keputusan politik mereka membiarkan eksploitasi terhadap bumi terus terjadi. Hutan terus dibabat. Bumi dikeruk untuk diambil mineralnya.

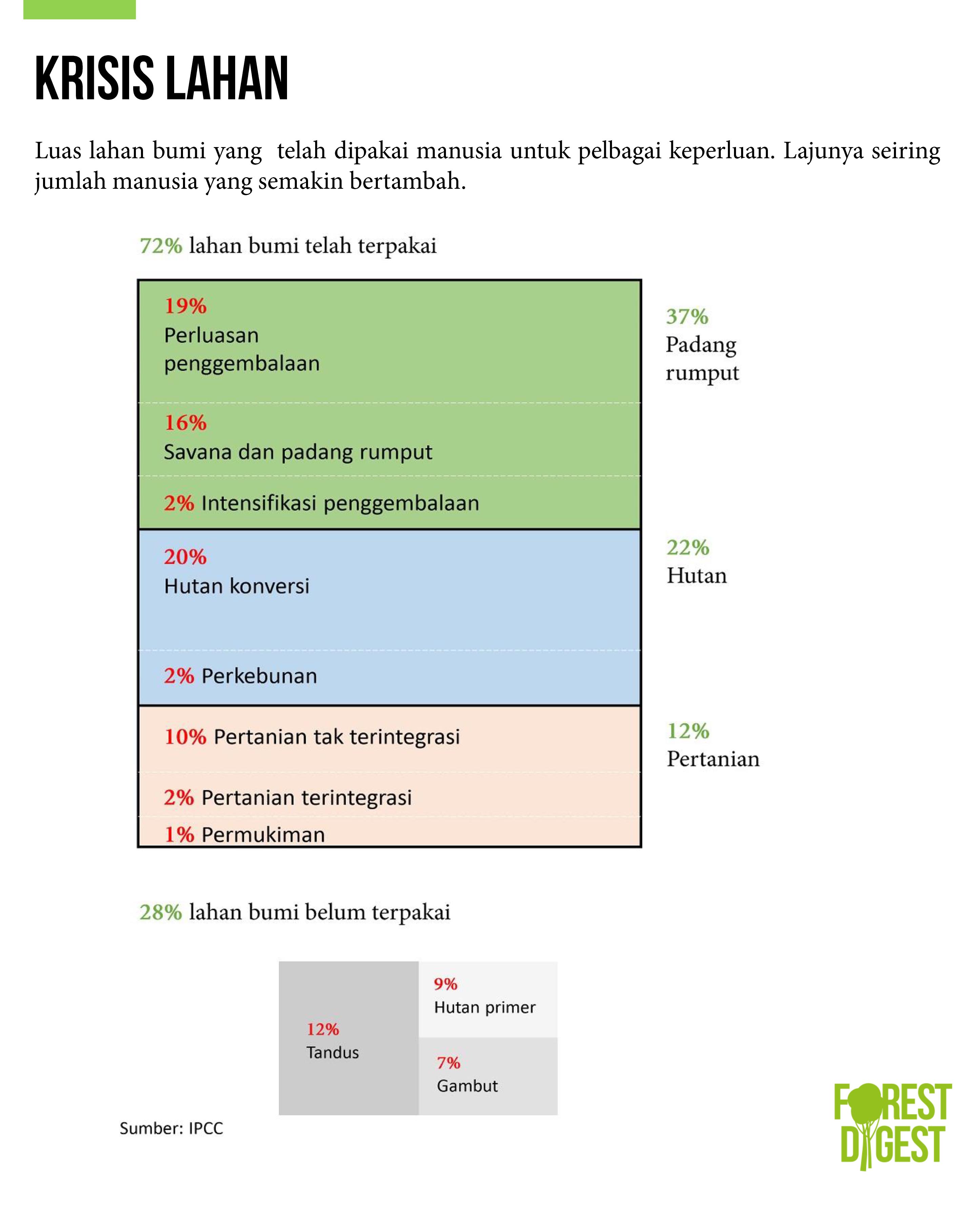

Menurut laporan IPCC terbaru, 72% lahan bumi terpakai untuk melayani kebutuhan dan keserakahan 7,6 miliar orang yang nongkrong di muka bumi saat ini. Bayangkan, jika kelak manusia berjumlah 9,6 miliar pada 2050. Dari 28% lahan bumi yang belum terpakai itu saja, 12% tandus dan 7% berupa rawa gambut. Karbon yang kita hasilkan dari bahan bakar energi makin tak terserap oleh pohon dan tumbuh-tumbuhan.

Krisis lahan bumi akibat konversi..

Akibatnya adalah tak hanya panas. Hewan tak memiliki lagi habitat alami mereka. Ketika itu terjadi, hewan akan makin terdesak dan mendekat dengan manusia. Akibatnya, virus, kuman, bakteri yang bersarang secara alamiah di tubuh mereka akan mudah menular kepada kita. Kate Jones dkk yang menulis di jurnal Nature menemukan selama 1940-2004 ditemukan 335 jenis penyakit baru, 72% berasal dari satwa liar. Tepat pada periode itu, jumlah emisi memecahkan rekor dalam 800.000 tahun dan jumlah CO2 di atmosfer tembus 400 ppm.

John Vidal mendatangi Desa Maybout di Gabon, asal muasal virus ebola, yang membunuh 11.300 orang dalam dua tahun pada 1996. Ia penasaran mengapa Mayobut yang berada di kawasan hutan tropis bisa menyimpan virus yang ganas itu. Vidal langsung menemukan jawabannya ketika ia berkano menyusuri sungai di dalam hutan yang telah rusak akibat pembalakan dan penambangan emas.

Dari penduduk desa ia mendapat cerita bahwa orang pertama yang meninggal akibat demam adalah seorang anak yang pergi ke hutan memburu simpanse dan memakan dagingnya. Orang-orang yang turut memakannya tak selamat setelah dua hari demam hebat. Daging simpanse itu kemudian dikenal menyimpan ebola yang menular antar manusia.

David Quammen, penulis buku Spillover: Animal Infections and the Next Pandemic, meringkas siklus dan penyebab munculnya banyak penyakit: virus, bakteri, kuman, kehilangan tempat tinggal akibat hutan dan alam diinvasi manusia untuk keperluan hidup maupun keserakahan. “Kita memotong pohon, memburu binatang, merenggut mereka dari habitatnya, bahkan menjualnya ke pasar untuk dimakan membuat virus kehilangan rumah alamiahnya,” tulisnya dalam New York Times. “Mereka mencari inang baru dan itu adalah tubuh manusia.”

Baca: Dunia Setelah Pandemi Corona

Tahun lalu, IPCC mensinyalir 1 juta spesies hilang dalam 40 tahun terakhir akibat konversi lahan dan perburuan ilegal. Akibatnya, ekosistem terguncang dan alam menjadi tak seimbang. Hasilnya adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Bentuk lainnya adalah pelbagai bencana: banjir, longsor, badai, rob. Banjir Jakarta pada tahun baru 2020 akibat intensitas hujan tertinggi dalam 154 tahun terakhir. Hujan besar karena volume air yang menjadi awan sangat banyak akibat penyerapannya juga banyak. Penyerapan banyak terjadi karena panas yang menguapkan air dari lautan juga banyak.

Maka tak perlu menunggu virus baru untuk membuat kita sadar telah melukai alam dengan segala keserakahan kita. Saatnya introspeksi dan mulai menghentikan produksi emisi atau mencari cara baru mengurangi lajunya, dengan keputusan politik yang mendukung inovasi yang lebih ramah terhadap alam.

Tak hanya itu, setiap individu juga mesti mengubah gaya hidup, yang tak banyak menghasilkan emisi karbon. Saatnya kita lockdown keinginan dan hanya membuat aktivitas yang mencukupi kebutuhan, seminimal mungkin. Seperti kata Mahatma Gandhi: "Bumi cukup menyediakan kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup memenuhi keserakahan manusia."

Koreksi 24 Maret 2020: Wuhan adalah kota, ibu kota Provinsi Hubei.

Gambar oleh Ria Sopala dari Pixabay

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Mengelola blog catataniseng.com. Menjadi wartawan sejak 2001 dan penerima penghargaan Mochtar Lubis Award serta Jurnalis Jakarta Award untuk liputan investigasi. Bukunya: #kelaSelasa: Kumpulan Twit tentang Jurnalisme, Media, dan Teknik Menulis Berita

Topik :