SECARA ideal, sebuah pemerintahan membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Praktiknya tak selalu mulus karena ada perbedaan cara berpikir, ada kepentingan maupun bekerjanya jaringan yang bisa memperkuat atau bahkan memaksakan pilihan kebijakan melalui tangan kekuasaan (Wolmer dkk 2006). Sehingga alih-alih menjadi solusi, sebuah kebijakan bisa tak berarti apa-apa.

Pemicunya adalah bias birokrasi dan titik buta (blind spot) pada aktor dalam lembaga negara karena kerja birokrasi dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi bisa mempunyai tujuan sendiri dan tidak bisa bekerja secara sinergi dengan unit kerja atau lembaga negara lainnya. Birokrasi mungkin juga tidak bisa melihat masalah di masyarakat akibat buta oleh padatnya tugas-tugas administrasi.

Dengan begitu, peran regulasi dan turunannya (rule in form)—yang sering kali lebih diandalkan untuk memecahkan masalah—tak sampai ke tujuan karena implementasinya (rule in use) diisi oleh faktor lain di luar kebijakan tersebut. Sebagaimana disebut Wolmer, pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh cara pikir (diskursus), kepentingan, dan jaringan kekuasaan di baliknya.

Maka implementasi sebuah regulasi bersifat abstrak. Watts dan Peluso (2013) menambahkannya dengan menyebut bahwa regulasi dibuat oleh “rezim kebenaran” yang biasanya mewujud menjadi “rezim pengaturan”. Karena itu ketika melihat sebuah kebijakan kita perlu mendalami kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bingkai, arah, dan aktor serta lembaga yang menelurkan kebijakan tersebut untuk memahami tujuan dan implementasinya di lapangan.

Dengan kata lain, pengetahuan (umum) dan ilmu pengetahuan serta kebijakan bukan semata-mata wujud gagasan mengenai masalah dan solusinya, melainkan menjadi—atau digunakan sebagai—sarana membangun suatu rezim. Kita tahu rezim selalu dipakai sebagai “alat pemaksa” yang halus, karena ditopang oleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sehingga di masyarakat tumbuh keyakinan, narasi, maupun diskursus.

Ilmu pengetahuan bisa tidak netral karena ia disaring, dipilih, dan ditetapkan sesuai dengan tujuan rezim ketika membuat sebuah regulasi. Dalam hal-hal tertentu bahkan terdapat “mesin kebohongan” (Block 2019) yang kini populer dengan istilah buzzer.

Dalam buku “Post-Truth and Political Discourse”, David Block menyitir pendapat Proctor, sejarawan sains, yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis ketidaktahuan yang membuat kita mengamini sebuah regulasi tanpa reserve: (a) ketidaktahuan “primitif” yang membuat kita benar-benar tidak tahu akan sebuah informasi, (b) ketidaktahuan “kehilangan ranah” atau “pilihan selektif”, akibat tidak tersedianya informasi dan pilihan terhadap masalah tersebut, (c) ketidaktahuan sebagai “praktik strategis” akibat adanya sensor dan penyembunyian informasi dari pemilik informasi, dan (d) ketidaktahuan sebagai “konstruksi aktif” yang membuat kita keliru memahami informasi karena informasi tersebut sengaja dimanipulasi oleh pakar dan ilmuwan.

Tautan kebohongan pasti lebih kuat untuk dua jenis ketidaktahuan yang terakhir. Kedua jenis ketidaktahuan inilah yang paling menarik perhatian, mengingat kontra-intelijen muncul ketika kepentingan ekonomi yang kuat menyadari ancaman sebuah temuan ilmiah yang akan merecoki kelangsungan kepentingan jangka panjang mereka (Block 2019).

Pada titik itu, isi kebijakan dan implementasi kebijakan akan menyimpang, dalam arti regulasi tidak dibuat untuk memecahkan persoalan masyarakat, tapi untuk kepentingan kelompok tersebut. Ini terlihat dengan jelas dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut sumber daya alam. Negara yang pemerintahannya diisi oleh kepentingan-kepentingan kelompok yang sangat dominan, politik kebijakan sumber daya alam menjadi “rezim akumulasi”, ajang rebutan siapa mendapat apa dan bagaimana distribusinya di antara kelompok-kelompok kepentingan itu.

Dari evaluasi pelaksanaan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNP-SDA) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat adanya hasil-hasil rezim akumulasi dalam pemanfaatan sumber daya hutan, perkebunan, maupun pertambangan (KPK, 2018).

Peter C. Kratcoski dan Maximilian Edelbacher dalam “Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and Control” (2018) merumuskan bahwa seseorang yang ingin terlibat dalam korupsi pertama-tama ia harus memegang kekuasaan yang bisa memberi orang lain kesempatan menyalahgunakan posisinya atau gagal mengambil tindakan pada hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Kratcoski dan Edelbacher memakai “teori kenyamanan” yang menjelaskan bagaimana perilaku korupsi tertanam dalam tradisi dan budaya birokrasi.

Untuk itu corak kepentingan politik yang mempertahankan status quo akan selalu mendapat dukungan dari politik akumulasi laba, baik oleh perusahaan swasta, negara, ataupun elite individu. Ian Scoones (2016) menyitir David Harvey (2005) yang menyebut hal semacam itu sebagai “akumulasi dengan perampasan” atau penguasaan aset publik oleh pribadi-pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Pada gilirannya, akumulasi perampasan akan mendorong akumulasi lain, yakni ketidaksetaraan sosial, termasuk ketidaksetaraan tiap orang di hadapan hukum.

Pelbagai rezim itu bisa muncul dalam proses demokrasi seperti di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sistem politik yang sama bisa menangkal kekuatan buruk rezim-rezim tersebut?

Rasionalitas, Etika, Sains, dan Narasi Kebijakan

Apabila rasionalitas diartikan sebagai cara sadar manusia memakai argumen bernalar dalam membuat kebijakan, maka tak hanya akan ada banyak pilihan rasional dalam sebuah regulasi tapi juga multirasional. Ada rasionalitas ganda yang mendasari sebuah kebijakan (Diesing dalam Dunn 2003).

Multirasional mencakup rasionalitas teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif. Dalam praktiknya, pengambil keputusan cenderung tidak mempertimbangkan keseluruhannya, melainkan hanya memperhatikan satu-dua rasionalitas yang mereka anggap paling relevan.

Pilihan terhadap alternatif itu tak hanya datang dari subyektivitas manusia, tetapi karena sumber kebenaran memang berbeda-beda. Beragamnya sumber kebenaran antara lain berdasarkan teori etika (Agoes dan Ardana 2009).

Etika itulah yang semestinya dipakai untuk menyeleksi sains atau ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kebijakan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Karena selalu terjadi perubahan di dalam masyarakat dan lingkungannya, sains senantiasa diuji dari waktu ke waktu melalui verifikasi atas konsep-konsep (deduksi) terhadap kondisi nyata di lapangan (induksi). Sehingga kebenaran sains selalu bersifat sementara dan selalu bisa diuji serta kelahirannya bukan atas dasar kepentingan.

Proses seperti itu, terutama yang terkait dengan sains yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dalam arti luas, menjadi tidak bebas nilai, karena fakta yang ditelaah bukan hanya fakta sebagai fisik yang diukur secara kuantitatif, tetapi juga fakta mengenai nilai-nilai atau baik-buruk, wajar-tidak wajar yang dirasakan masyarakat (Johnson 1986). Dengan demikian mempelajari sains bukan hanya mengasah logika rasionalitas belaka, juga upaya meningkatkan kepekaan sosial, empati, dukungan, kepedulian, pembelaan, yang mungkin tidak pernah bisa tergantikan oleh mesin.

Dalam kebijakan publik, antara rasionalitas, etika, dan sains berkelindan membentuk apa yang biasa disebut sebagai “narasi kebijakan” (Jones dan McBeth 2010). Narasi itu menempati posisi epistemologi—asal, sifat, dan jenis pengetahuan—yang menentukan benar-salah sebuah fenomena sosial. Narasi pun dipakai untuk mempengaruhi, memanipulasi, dan memproduksi makna dalam kerangka pikir orang banyak.

Untuk mengetahui jalan berpikir dan tujuan sebuah kebijakan kita perlu mencari narasi yang mendasarinya, termasuk mencari tahu agenda serta masalah apa yang hendak dipecahkan kebijakan tersebut sehingga kita waspada dengan narasi-narasi yang dipakai pembuatnya ketika regulasi tersebut disosialisasi dan dilaksanakan.

Kompleksitas persoalan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingan dalam memperebutkan barang publik (fungsi hutan, air bersih dan lain-lain) dalam sebuah kebijakan akan tersirat dalam narasi pembuatnya. Dalam kebijakan publik, penetapan masalah biasanya didasarkan pada suatu pandangan yang telah berjalan dan diyakini benar.

Misalnya dalam pengelolaan rawa gambut. Narasi yang mengemuka adalah apakah lahan rawa gambut harus dimanfaatkan atau mesti dikonservasi? Para ahli tanah, hidrologi, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli politik akan menjawab pertanyaan ini berbeda-beda bahkan dengan alasan yang berbeda pula. Sebuah narasi biasanya menggambarkan ideologi pengirimnya.

Karakteristik Sumber Daya Alam dan Karakteristik Sosial

Karakteristik adalah suatu keadaan yang acap tidak bisa gampang diubah dalam jangka pendek. Contohnya karakteristik alam. Sifat inkompatibel sumber daya alam membuatnya bisa dimanfaatkan si A tapi tak bisa oleh si B.

Tapi karakteristik sumber daya alam juga bisa berupa “barang berdampak bersama” (join impact goods). Misalnya pemandangan yang bisa dinikmati seseorang tanpa mengurangi manfaat keindahannya bagi orang lain. Artinya, sifat-sifat sumber daya alam mengandung sifat-sifat barang publik yang menjadi kepentingan umum atau bersifat sosial.

Karakteristik sosial mengacu kepada sifat-sifat individual dan keragamannya. Hal tersebut sangat penting diketahui untuk memastikan apakah suatu kebijakan bisa berjalan atau tidak dalam suatu kondisi sosial tertentu. Tidak seperti hukum yang menuntut ditaati, sebuah kebijakan akan direspons sesuai dengan karakteristik sosial tertentu (Shore dan Wright 1997).

Dua karakteristik itu penting dipahami oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan masalah dan solusi ketika menyusun regulasi agar prinsip kehati-hatian (precusionary principles) bisa terwujud. Kelemahannya adalah bahwa sains lebih dikenali secara parsial, sehingga sumber daya alam direduksi menjadi komoditas yang bersifat inkompatibel.

Dengan kata lain, pasar lebih digunakan sebagai dasar pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya alam. Sementara kita tahu, pasar bekerja tergantung besarnya modal, sehingga secara politik masyarakat lokal dan adat, misalnya, tidak mempunyai daya untuk masuk ke dalam pengambilan keputusan.

Kondisi di Indonesia: Kegagalan Institusional

Hal lain yang belum disebutkan dalam uraian mengenai etika, sains, dan politik kebijakan ini adalah persoalan kelembagaan/institusional yang cukup kronis. Rule in use yang dilengkapi pranata lembaga dan sosial yang lengkap tetap tak bisa menghela regulasi sehingga menjadi kegagalan institusional (institutional failures) (Steinberg, 2015).

Dalam teori kebijakan publik, institusi melihat regulasi dari isi pengaturannya sebagai cara sah untuk mencapai tujuan, yaitu kemampuan mengatur dan menyelaraskan perilaku masyarakat ke arah tujuan yang ada dalam regulasi tersebut. Kemampuan mengatur itu sangat tergantung efektivitas interaksi sosial (Steinberg, 2015).

Proses itu mencakup partisipasi dalam pembuatan peraturan yang menentukan rasa memiliki terhadap kebijakan di dalamnya melalui komunikasi, informasi, interpretasi, dan pemaknaan terhadap seluruh isi peraturan yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman maupun jaringan kekuasaan (web of power) yang telah ada di masyarakat (Wolmer dkk 2006).

Apabila tidak terjadi interaksi sosial dan kepentingan kekuasaan cenderung menolak peraturan itu, maka sebuah regulasi bisa kehilangan legitimasi sehingga tidak berjalan ketika diaplikasikan di lapangan. Baik-buruk dan efektivitas sebuah peraturan sangat tergantung tak hanya pada “kualitas” isi atau teksnya, juga pada efektivitas interaksi sosialnya.

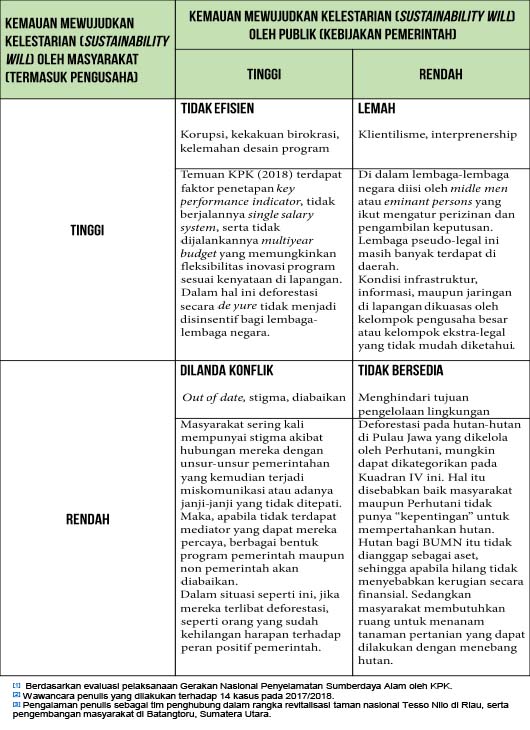

Ada empat kemungkinan kegagalan institusional sebagai penyebab terjadinya kerusakan dan ketidakadilan pemanfaatan sumber daya alam:

Anatomi kegagalan institusional dan kategori penyebab deforestasi (Hariadi Kartodihardjo, 2020 dari Steingberg (2015)).

Kuadran I: Faktor internal birokrasi pemerintahan. Ini memerlukan kajian, penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan rencana aksi mengenai: key performance indicator, tidak berjalannya single salary system, serta tidak dijalankannya anggaran multi-year yang memungkinkan fleksibilitas inovasi program sesuai kenyataan di lapangan.

Kuadran II: Faktor sosial-ekonomi-politik perusahaan besar. Ini memerlukan tinjauan sumber-sumber investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada, relasi di antara perusahaan yang membentuk holding company, serta tinjauan beneficiary owner (BO) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Kuadran III: Faktor sosial-ekonomi-politik masyarakat. Ini memerlukan pemetaan sosial untuk mengetahui masyarakat yang pro dan kontra terhadap program pemerintah atau non pemerintah, serta jaringan yang bekerja di dalamnya.

Kuadran IV: Meletakkan nilai-nilai baru dalam pengelolaan sumber daya. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan yang kadang-kadang memerlukan paksaan. Misalnya melalui penegakkan hukum atas tokoh-tokoh tertentu yang berpengaruh. Contoh perbaikan kelembagaan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Institusi “tidak efisien” pada Kuadran I menunjukkan tidak tercapainya tujuan kelestarian sumber daya alam meski institusi negara ingin mencapainya. Masyarakat menderita karena korupsi, masalah hubungan principal-agent, lingkungan peraturan yang “melarang” birokrasi berbuat inovasi atau program yang dirancang dengan buruk.

Pada Kuadran II institusi “lemah”. Meski masyarakat termasuk pengusaha menekankan tujuan kelestarian, tetapi mereka tidak mendapat dukungan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, perusahaan akan berwirausaha membuktikan bahwa kelestarian dapat diwujudkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam kasus lain, perusahaan-perusahaan yang ditopang negara—sebagai bentuk klientilisme—mengejar agenda yang bertentangan dengan kehendak publik dan berakibat tidak mampu memberi pelayanan seperti seharusnya.

Kegagalan institusional pada Kuadran III “dilanda konflik” menunjukkan ketidakcocokan antara kehendak masyarakat dengan arah kebijakan publik. Kita tidak perlu bertanya apakah berbagai lembaga memiliki tujuan yang sama, karena yang dipersoalkan adalah perbedaan prioritas antar lembaga itu. Dalam kasus-kasus seperti itu, banyak lembaga hanya mempunyai visi misi kelestarian termasuk membuat berbagai kaukus lingkungan, merevisi peraturan-perundangan, sementara praktiknya tidak mengarah pada visi misi itu.

Kegagalan institusional pada Kuadran IV “tidak bersedia”, apabila kebijakan publik dan masyarakat memang sepakat mereka tidak akan mengejar kelestarian sumber daya alam. Kegagalan hanya dari perspektif pengamat luar yang kepentingannya memang berbeda dari kepentingan pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan.

Persoalan penggunaan etika, sains, dan politik saat ini tampak tidak segera bisa diatasi, yang disebut dalam literatur sebagai “dialogues of the deaf (dialog para tunarungu)” (M. J. van Eeten 1999). Ide-ide baru inovasi pemerintahan kurang membantu menyelesaikan masalah di masyarakat akibat tujuan dan paradigmanya berbeda. Artinya, urusan persoalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya peningkatan kecakapan/pendidikan SDM, tetapi juga soal penggunaan etika, sains, dan politik yang harus ditanamkan.

Di Indonesia, secara umum, pembelajaran etika, sains dan politik dalam pembuatan kebijakan sumber daya alam masih datar, bahkan turun, karena hanya fokus pada kasus-kasus kepemimpinan tertentu, bukan baiknya kondisi sistem sosial-politik dan demokrasi. Indikasi itu terlihat apabila setiap orang di suatu lembaga negara bekerja sesuai dengan prosedur dan asas legalitas belaka dan lembaga itu belum memenuhi tujuan-tujuan publik yang diembannya.

Kegagalan institusional itu, sejauh ini, belum berhasil dibenahi. Untuk itu, secara teknis pemecahannya bisa mengikuti empat kuadran Steinberg itu. Namun, apabila mengikuti tiga faktor penentu perbaikan kebijakan oleh Wolmer dkk (2006), fokus perhatian mesti diarahkan kepada perbaikan cara berpikir sampai membentuk perbaikan narasi kebijakan.

Dalam novel “Anna Karenina” karangan Leo Tolstoy, penulis Rusia, ada kata-kata ini: “all happy families resemble each other, but every unhappy family is unhappy in its own way”.

Untuk persoalan kebijakan mungkin bisa dikatakan sebaliknya, bahwa “Program dan kegiatan yang gagal akibat tidak jalannya kebijakan karena terikat oleh peraturan, kelembagaan, dan iklim kerja dengan cara pikir yang sama. Bagi yang bisa menghindari kegagalan, dalam arti masyarakat benar-benar merasakan hasil sebuah kebijakan, itu akibat dari cara yang ia lakukan sendiri, bukan berdasarkan panduan regulasi.

Artinya, program dan kegiatan di tengah-tengah kondisi itu perlu diatasi dengan inovasi dan membentuk jaringan yang luas untuk menggeser cara pikir yang telah melembaga puluhan tahun itu di dalam birokrasi kita.

*) Materi untuk Kuliah Umum Online oleh Badan Restorasi Gambut (BRG-RI), 11 Juni 2020

Bahan Bacaan:

Agoes S, Ardana IC. 2009. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta (ID): Salemba Empat.

Block D. 2019. Post-Truth and Political Discourse. Palgrave. Macmillan. Switzerland.

Bach, T, Wegrich, K. 2019. The Blind Spot of Public Bureaucrazy and Politics of Non-coordination. Palgrave. Macmillan. Switzerland.

Dunn, W. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada Unversity Press. Yogyakarta.

Scoones, I. 2016. The Politic of Sustainability and Development. Institute of Development Studies. United Kingdom.

Jones, M.D, McBeth, M.K. 2010. A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong? Policy Studies Journal. Vol 38, Issue2, p 329-353

Johnson, GL. 1986. Reseach Methodology for Economics. Michigan: Michigan University Press.

Kartodihardjo, H. 2016. Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia. Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. Bogor.

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. New York: Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor. 2005. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Shore, C. Wright, S. 1997. Anthropology of Policy: Perspectives on Governance and Power. European Association of Social Anthropologists. Routledge. London and New York.

Schmid, A. 1986. Property, Power and Public Choice. UK: Blackwell Publishing Ltd.

Steinberg, P. 2015. The Measure of Success: Some Methodological Considerations for Research on Institutional Performance. ResearchGate Online.

Van Eeten, M.J.G. 1999. Dialogues of the Deaf: Defining New Agendas for Environmental Deadlocks. Eburon Publishers. https://core.ac.uk/display/13891974

Watts M, Peluso N. 2013. Resource violence. In Critical Environmental Politics, ed. C Death, pp. 194–97. London: Routledge

William Wolmer, James Keeley, Malissa Leach, Lyla Mehta, Ian Scoones, Linda Waldman), Institute of Development Studies (IDS), 2006. Understanding Policy Processes: A review of IDS researc on the environment. University of Sussex. Brighton. UK.

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :