SETIAP memperingati Hari Konservasi Alam sedunia pada 28 Juli, kita diingatkan pentingnya melindungi alam agar eksploitasi tak berlebihan demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Kita adalah bagian penting dalam melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam kita secara berkelanjutan.

Pencapaian kita hari ini akan dilihat oleh generasi nanti. Kata-kata indah dan bijak itu selalu diucapkan dan digaungkan setiap saat oleh siapa saja yang merasa berkepentingan dengan konservasi alam. Dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara, saya mencatat beberapa kata indah seperti “konservasi berkeadilan”, “mewariskan alam yang utuh kepada generasi mendatang”, “memberikan perlindungan keragaman hayati di berbagai tingkat dan ragam tipe ekosistem”, “benefits beyond boundary atau manfaat melintasi batas kawasan”, “menyeimbangkan kepentingan konservasi”, “lestarinya habitat”, dan seterusnya.

Cukupkah mengelola konservasi hanya dengan mengucapkan, menggaungkan kata-kata indah dan bijak? Tentu. Tapi yang terpenting adalah implementasinya. Karena itu kita mesti berangkat dari masalahnya sebelum merumuskan solusinya. Bagaimana pengelolaan kawasan konservasi alam saat ini?

Eksistensi Kawasan. Kawasan hutan konservasi di Indonesia punya kedudukan istimewa di antara fungsi kawasan hutan lainnya, seperti hutan lindung dan produksi. Sejak merdeka pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap kawasan hutan konservasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, menyebut langsung kawasan hutan konservasi seperti hutan suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, taman wisata dan taman buru.

Berikutnya kawasan hutan konservasi dipayungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan. Undang-Undang Nomor 5/1990 secara tersurat mengatur dengan jelas kawasan suaka alam (KPA) yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa dan kawasan pelestarian alam (KPA) yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Sedangkan UU Nomor 41/1999 menyebut hutan konservasi yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. UU Nomor 5/1990 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (KPA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Khusus untuk taman buru, turunannya melalui Peraturan Menteri Kehutanan, yang kemudian diturunkan lagi melalui Peraturan Dirjen.

Secara organisatoris, kawasan hutan konservasi luasnya 27,3 juta hektare atau 21,8% dari luas total hutan Indonesia. Pemangku wilayahnya jelas dan terstruktur dengan dukungan dana APBN. Dari seluruh kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian yang ada telah dibagi bagi penanggung jawabnya masing-masing (selain taman hutan raya (Tahura) yang tanggung jawabnya diserahkan kepada pemerintah provinsi setempat berdasarkan PP 62/1998 yang diperbaharui UU 23/ 2014).

Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) terdapat dan berkedudukan di ibu kota provinsi seluruh Indonesia dan sebagai penanggung jawab/pemangku wilayah kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, taman buru diwilayah provinsi. Sedangkan Balai Besar/Balai Taman Nasional (BBTN/BTN) sebagai penanggung jawab/pemangku wilayah kerja taman nasional. BBKSDA/BKSDA dan BBTN/BTN sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat bertanggung jawab kepada Menteri LHK melalui Dirjen KSDAE KLHK.

Dari data statistik Direktorat Jenderal KSDAE KLHK tahun 2018, pemangku wilayah kawasan konservasi seluruh Indonesia dibagi menjadi 26 wilayah provinsi yang terdiri dari delapan BBKSDA (Sumut, Riau, Jabar, Jatim, Sulsel, NTT, Papua, Papua Barat) dan 18 BKSDA (provinsi yang belum terdapat BKSDA adalah Babel, Kepri, Banten, Kaltara, Sulbar, Gorontalo, Maluku Utara).

Sementara itu jumlah pemangku taman nasional sebanyak 48 BBTN/BTN terdiri dari 8 (delapan) BBTN (Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan, Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru, Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Lore Lindu dan Teluk Cenderawasih) dan 40 BTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Alokasi Anggaran dari APBN tahun 2018 sebesar Rp 2 triliun yang terdiri dari pusat Rp 238,4 miliar dan BBKSDA/BKSDA Rp. 724,5 miliar serta BBTN/BTN Rp 1,1 triliun.

Jumlah penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak bidang KSDAE sebesar Rp 192,9 miliar yang terdiri pendapatan wisata alam, pendapatan iuran dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, pendapatan perizinan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, pendapatan provisi sumber daya hutan, pendapatan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan lainnya dan PNBP umum lainnya sebesar Rp 6,75 triliun. Total penerimaan PNBP seluruhnya Rp 199,7 miliar.

Jumlah pegawai Ditjen KSDAE yang berstatus PNS dan CPNS sebanyak 6.643 orang yang terdiri 370 orang pegawai pusat dan 6.237 orang pegawai UPT didaerah. Dari sejumlah 6.643 orang tersebut, terdiri dari pejabat eselon (I-IV) sebanyak 563 orang, fungsional tertentu 3.576 orang dan fungsional umum 2.468 orang. Pejabat fungsional tertentu terdiri dari PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) 1.111 orang, polisi hutan (jagawana) 2.162 orang, penyuluh kehutanan 266 orang. Sisanya pejabat fungsional umum.

Masalah Aktual yang Serius. Undang-Undang Nomor 5/1990 pasal 5 mengamanatkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati berserta ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain.

Sebagai benteng terakhir kawasan hutan alam yang harus dilindungi dari pengaruh deforestasi maupun degradasi adalah kawasan hutan konservasi. Namun karena laju pertambahan penduduk yang pesat dan kebutuhan akan lahan untuk kepentingan ekonomi yang makin meningkat, menyebabkan kawasan hutan konservasi tidak steril dari kegiatan deforestasi dan degradasi.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK dalam seminar di BKSDA Palembang menyatakan bahwa sekitar 30% hutan dalam kawasan konservasi atau seluas 10,5 juta hektare rusak karena beragam faktor, seperti perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan. Upaya restorasi belum mampu mengatasi laju kerusakan.

Setiap tahun rata-rata usaha restorasi seluar 100 ribu hektar, masih tertinggal dari luasan yang rusak. Belum lagi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 1 juta hektare kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan konservasi. Perhatian serius juga dialamatkan kepada perlindungan kawasan konservasi yang mempunyai prioritas perlindungan yang tinggi (high protected priority) untuk cagar alam dan zona inti taman nasional. Banyak kawasan seperti ini yang rusak akibat dirambah oleh manusia. Contoh aktual adalah perambahan cagar alam Cycloops di kabupaten Jayapura, Papua, yang mengakibatkan banjir bandang.

Salah satu masalah fundamental yang dihadapi kawasan konservasi adalah mudahnya kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam dibobol dan dijarah manusia. Ada kecenderungan kerusakan lingkungan dalam taman nasional semakin tahun makin bertambah besar dengan skala yang lebih luas. Ibarat seorang petinju yang sedang berlaga di atas ring, agar tidak jatuh dipukul lawan, petinju ini bertahan dan bersandar ditali ring sampai dengan ronde terakhir. Demikian halnya, nasib taman nasional kita.

Memang ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan taman nasional ini. Pertama luas taman nasional tidak sebanding dengan jumlah petugas. Rata-rata luas taman nasional di atas 100 ribu hektare, bahkan ada taman nasional di atas 1 juta hektare. Sementara jagawana hanya 100-125 orang per taman nasional. Idealnya 1 petugas bisa efektif menjaga kawasan seluas 200-250 hektare.

Kedua, tak ada kejelasan batasan antara zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Demikian juga pembagian blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya pada KPA dan KSA selain taman nasional. Pembuatan tata batas antar zona maupun blok membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

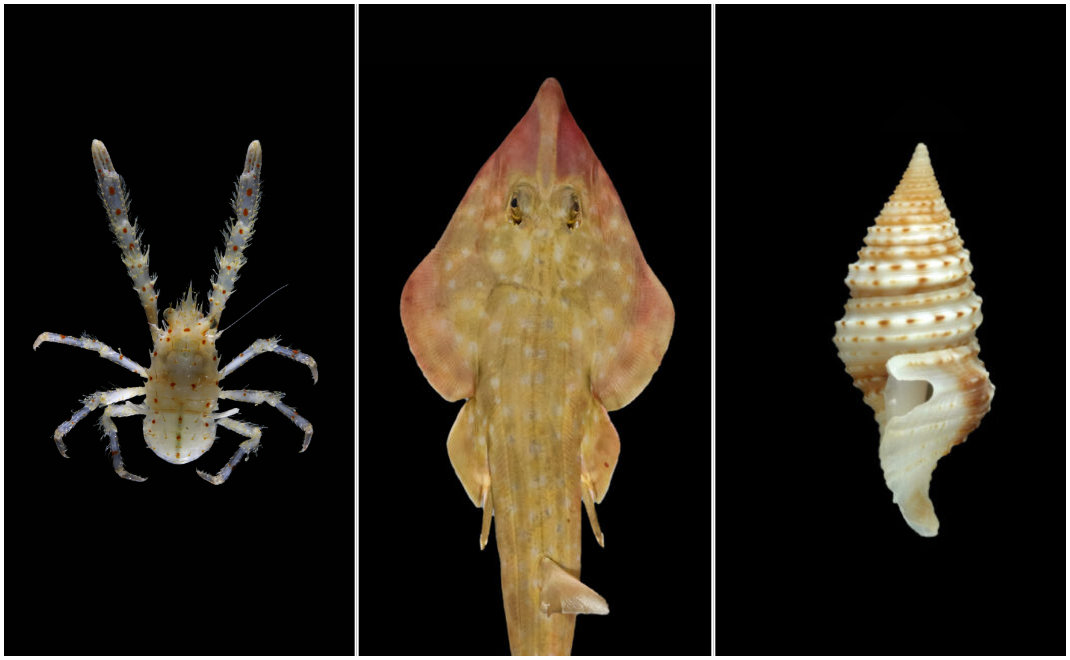

Masalah lain yang cukup menonjol adalah perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang meningkat tajam. Sepanjang 2020 ini saja KLHK telah menyita 40.142 ekor satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Modus perdagangan satwa liar terus berkembang dan yang terakhir dapat diungkap dengan memanfaatkan jasa pos di bandar udara Soekarno-Hatta.

Pemanfaatan dan Kesejahteraan. Konsep multiusaha kehutanan yang akan dikembangkan KLHK, seharusnya tidak terbatas hanya pada hutan produksi saja, tetapi juga dapat diterapkan di kawasan hutan konservasi dengan “nilai jual” pada jasa wisata/ekowisata. Potensi jasa wisata di kawasan konservasi sangat tinggi—khususnya kawasan taman nasional dan taman wisata—sehingga kalau dapat digarap dengan baik, potensi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian LHK sebagai otoritas penanggung jawab kawasan konservasi di Indonesia, sebaiknya mulai memikirkan dan mencari cara-cara lain yang lebih tepat untuk perlindungan, pengamanan, pengawetan dan pemanfaatan jasa lingkungan sebagai sumber pendapatan ekonomi kawasan konservasi ini. Belanja pemerintah dari APBN untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati selama ini yang jumlahnya cukup besar tidak sebanding dengan pendapatan dari manfaat jasa lingkungan yang diperoleh pemerintah melalui PNBP.

Sebut saja tahun 2018. Dana APBN yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 2 triliun, sedangkan pendapatan negara dari PNBP hanya Rp 199,7 miliar. Kalau potensi jasa lingkungan kawasan konservasi ini dioptimalkan bukan tidak mungkin pendapatan negara bisa ditingkatkan lebih besar lagi.

Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat setempat dalam menjaga, mengamankan, dan mengawasi kawasan konservasi. Sebagai kompensasinya, masyarakat diberi kesempatan mengelola zona pemanfaatan/blok pemanfaatan untuk pariwisata dan rekreasi. Kawasan konservasi adalah aset nasional yang harus dipertahankan keberadaannya.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Topik :