PENGACARA dan hakim yang mereformasi peradilan pidana, hak sipil, dan akses masyarakat ke pengadilan di Amerika Serikat, Potter Stewart (1915-1985), pernah mengatakan, “Etika tahu beda antara apa yang berhak Anda lakukan dan apa yang benar untuk Anda lakukan". Kalimat Stewart sekaligus mengandung makna bahwa hak yang legal tetap mengandung kemungkinan salah. Kita perlu etika untuk menengahinya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik etis sering terjadi. Misalnya, pemakaian pasal-pasal sanksi oleh aparat hukum menjadi dasar menentukan kesalahan warga negara, meski jika pasal itu diabaikan malah menjadi solusi atas tuduhan pidana itu. Hal itu terlihat, misalnya, dalam konflik pemanfaatan ruang antara pemegang konsesi hutan dengan masyarakat adat. Regulasi yang secara administrasi benar dalam penyusunannya, belum tentu tepat jika tak menimbang fakta lapangan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, status hukum masyarakat adat dipertahankan memakai syarat pengakuan oleh pemerintah daerah, jika mereka berada di kawasan hutan negara. Artinya, penetapan memerlukan fungsi DPR Daerah. Tapi mengapa pemerintah menghapus fungsi DPR pusat ketika pemerintah hendak mengubah fungsi sebuah kawasan hutan?

Contoh lain: penetapan usaha restorasi ekosistem pada 2004. Usaha restorasi ekosistem, yang memulihkan hutan rusak akibat manajemen HPH yang tak lestari, ditetapkan tanpa landasan hukum karena undang-undang tak menyediakan aturannya. Restorasi ekosistem berlanjut hingga kini dan diterima semua pihak. Mengapa pengecualian ini tak berlaku bagi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat?

Penyusunan aturan yang tak sesuai dengan fakta lapangan biasanya karena pembuatannya berdasarkan administrasi belaka, bukan keinginan membuat solusi atas masalah di lapangan. Akibatnya, banyak orang membuat aturan tanpa memahami problem yang ingin mereka pecahkan melalui kebijakan yang mengikat. Kalau pun mereka tahu, pembuat kebijakan tetap ingin meneruskan praktik keliru dalam problem itu sehingga menambah-nambahkan hal-hal yang tak ada hubungannya dengan solusi atas masalah tersebut.

Hal paling umum dalam sebuah aturan pemanfaatan sumber daya alam adalah prosedur yang bergantung keadaan lapangan tapi ditetapkan sebagai hukum yang tak bisa diubah. Apalagi, sebuah kegiatan terbebani target penyelesaian yang membuat prosesnya dibuat sederhana dan potong kompas. Contohnya soal tata batas kawasan hutan. Karena targetnya adalah tata batas selesai, penyelesaian konflik di dalamnya dikesampingkan. Akibatnya, ketika tata batas selesai pun ia tetap tak memberikan kepastian usaha karena hambatan utama tata batas adalah konflik sosial itu.

Dalam tata kelola yang buruk, aturan menyediakan celah untuk korupsi agar ia menjadi legal. Atau, pembuatnya tak sadar bahwa sebuah pasal membuka peluang korupsi karena tak ada telaah akhir sebelum aturan itu diberlakukan.

Pada peringatan Hari Antikorupsi pekan lalu di KPK, ada pembahasan panjang soal ini. Pembahasan mengambil contoh pengadaan barang. Jika panitia hendak memenangkan seorang kandidat, berbagai aturan main tender mereka buat sehingga menciptakan kondisi hanya kandidat itu saja yang bisa memenuhinya.

Apa yang saya uraikan di atas terasa benar dalam rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan yang menjabarkan lebih teknis Undang-Undang Cipta Kerja. Pada rancangan ke-18, terlihat lemahnya perbaikan tata kelola seperti saya duga karena melihat pasal-pasal dalam undang-undang induknya.

Undang-Undang Cipta Kerja tak hendak menyelesaikan problem utama dalam bisnis, seperti tujuan omnibus law ini, yakni korupsi dan tidak efektifnya pelayanan publik. Investasi terhambat, menurut berbagai kajian, akibat masalah konflik kepentingan, ketertutupan informasi, ukuran kinerja, sistem penggunaan anggaran dan penggajian, atau lemahnya akuntabilitas. Urusan tumpang tindih aturan memang salah satu di antaranya, tapi bukan utama.

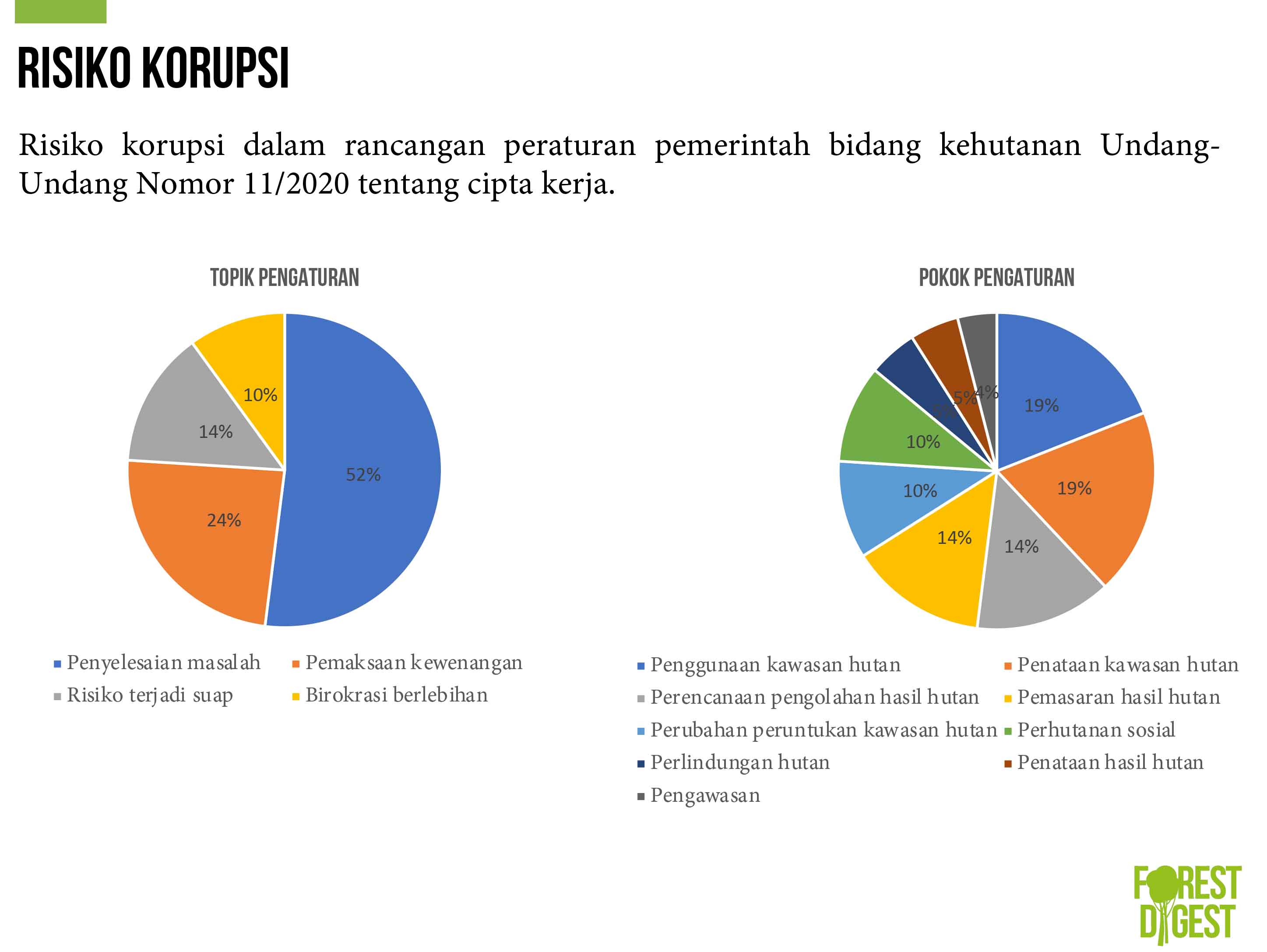

Saya coba mengidentifikasi risiko korupsi, dengan cakupan korupsi menurut Wedeman (1997), seandainya peraturan pemerintah bidang kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja ini berlaku.

Rancangan peraturan tersebut berisi sembilan pokok pengaturan, yaitu mengenai perencanaan, perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengolahan dan pemasaran, penataan hasil hutan serta pengawasan.

Analisis risiko Korupsi rancangan peraturan pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja bidang kehutanan

Perbaikan tata kelola, dengan demikian, menjadi penting karena hambatan pelaksanaan peraturan pemerintah bidang kehutanan itu kelak bersifat struktural. Dengan kata lain, sifat peraturan yang rentan akan mendorong perilaku pelaksanaannya juga rentan menyimpang. Maka, ketimbang menjaganya di hilir, seharusnya peraturan ini fokus memperbaiki tata kelola. Jika tak mempan juga, pilihannya adalah mengembalikannya kepada etika.

Saya jadi ingat kalimat William Gaddis, penulis A Frolic of His Own: “Keadilan? Anda mendapatkan keadilan di dunia berikutnya, di dunia ini Anda memiliki hukum.” Tapi dalam hukum, kata filsuf Jerman Immanuel Kant, seseorang bersalah jika melanggar hak orang lain. Dalam etika ia bersalah bila hanya berpikir menjalankan hukum itu.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :