KESATUAN Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai unit terkecil pengelola hutan di tingkat tapak tengah menjadi perbincangan hangat, terutama setelah UU Cipta Kerja yang kini berubah menjadi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja. Ada beberapa tafsir atas regulasi yang timbul akibat omnibus law ini.

Sebelum membahas penguatan KPH, saya akan meninjau posisi KPH dalam perspektif ilmu kelembagaan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diterjemahkan ke dalam pasal 1 UU 41 tahun 1999 berarti bahwa semua hutan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian bahwa penguasaan negara ini menunjukkan bahwa hutan itu menjadi public forest.

Sebagai hutan publik, hutan memiliki karakteristik sebagai sumber daya bersama atau common pool resources (CPRs). “Bersama” di sini maksudnya bersama seluruh warga negara Indonesia. Jadi memang penguasaan yang oleh negara dalam penjelasan UU 41/1999 itu tidak berarti sebagai kepemilikan. Sebagai sumber daya bersama ada karakteristik hutan yang perlu kita perhatikan, yaitu excludability dan subtractability.

Excludability bercerita tentang kemudahan untuk mengecualikan potensi manfaat. Pemanfaatan potensi hutan itu ada yang excludable, yaitu mudah dikecualikan, dan ada juga yang tidak mudah dikecualikan atau non-excludable.

Kemudian yang subtractable ini bercerita tentang kelangkaan, persaingan, dan kemudahan untuk dipilah-pilah manfaatnya oleh potential beneficiaries tadi. Di situ ada subtractable. Kalau itu sudah dimanfaatkan oleh seseorang maka orang lain akan berkurang mendapat manfaatnya, bahkan bisa jadi tidak kebagian. Ada juga sumber daya yang non-subtractable karena kelimpahannya tidak terbatas, seperti sinar matahari dan udara bebas.

Apa implikasinya hutan sebagai non-excludablility? Sebagai common pool resources pengelolaan hutan menghadirkan dilemma karena setiap orang ingin mendapatkan manfaat tapi tidak setiap orang bersedia menjaga kelestariannya. Karena itu ada deforestasi, degradasi, pembalakan liar, kompetisi klaim, yang kemudian menimbulkan konflik sosial.

Tanpa kelembagaan yang efektif pemanfaatan sumber daya bersama akan berlebihan (over exploitation). Kelembagaan yang efektif itu kita artikan sebagai aturan main, regulasi, dan kebijakan yang sesuai konteks dan masalah, dipatuhi semua pihak (legitimate), ada monitoring, sanksi dan dapat ditegakkan. Tetapi aturan main tadi juga tidak akan efektif ketika tidak ada organisasi yang efektif, yang bertanggung jawab mengelola, mengatur dan menjaga pemanfaatan kelestarian.

KPH ini yang menjadi the first candidate. Karena KPH adalah agen pemerintah, lembaga yang tidak profit maximizer tapi welfare maximizer. Maka, menurut pandangan ini, sudah benar jika hutan konservasi itu dikelola oleh pemerintah, oleh negara, karena fungsinya hasilnya dinikmati bersama.

Masyarakat juga bisa menjadi pemanfaat melalui perhutanan sosial. Bagaimana dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH)? Tampaknya terbatas pada badan-badan usaha milik pemerintah. Swasta menjadi problematik.

Contoh sumber daya bersama itu jalan raya. Kita semua bisa mengakses dan orang lain tidak bisa melarang kita mengakses sumber daya tersebut. Tetapi kemudian diusahakan oleh angkutan kota sebagai jalur-jalur untuk transportasi. Angkot itu private property sehingga ia otonom dalam penggalian keputusan. Ketika angkot itu beroperasi di jalan, mau belok kiri, mau belok kanan, mau ngetem dan lain sebagainya, terserah pemiliknya. Maka yang terjadi adalah kemacetan, kerugian-kerugian pihak lain.

Itu pula yang terjadi jika sumber daya bersama dikelola oleh swasta. Jika Gareth Erdin menyebut “the tragedy of the commons”, saya menyebutnya sebagai “the tragedy of the angkot”. Ini kelakar saya jika mengajar.

Karena itu PBPH yang swasta harus diposisikan dengan benar ketika mendapat izin mengelola hutan yang menjadi sumber daya bersama ini. Apakah dia akan mengelola hutan seperti sekarang ini ataukah dia hanya sebagai logging industries. Yang memproduksi tegakkan, yang memproduksi resources. Sementara pengelola resources system adalah pemerintah, yaitu KPH.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kelembagaan KPH setelah UU Cipta Kerja?

Dari paparan di atas, kita bisa melihat KPH punya prospek mengelola hutan sebagai sumber daya bersama. UU Cipta Kerja, dengan aturan turunan PP 23/2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/2021 terjadi pergeseran peran, tugas, dan fungsi KPH.

Di bawah rezim UU 41/1999, pasal 21 mengatur bahwa pengelolaan hutan itu meliputi empat poin: 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 2) pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, 3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, 4) perlindungan hutan dan konservasi alam. Dalam PP 23/2021 dan P.8/2021 pengelolaan hutan menjadi sekadar pengelolaan organisasi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling saja.

Karena pasal 21 UU 41/1999 tidak dianulir, UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU Kehutanan itu. Belum lagi ada transformasi KPH yang semula penyelenggara pengelolaan menjadi hanya fungsi fasilitasi. Implikasinya di lapangan kita bisa melihat bahwa dengan dianulirnya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan ini menyebabkan KPH menjadi tidak bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara PAD ini menjadi leverage, menjadi pengungkit, bagi pemerintah bersedia mengalokasikan anggaran yang memadai kepada KPH.

Tahun 2010-2016, saya ingat betapa sulit menjelaskan fungsi KPH kepada gubernur dan bupati. Pertanyaan umum dari pemerintah daerah adalah “Kalau saya membangun KPH, kami mendapat apa?” Ketika sekarang pemanfaatan hutan dicabut, leverage itu hilang. Akibatnya anggaran untuk KPH menjadi lebih terbatas.

Penelitian saya di Sumatera Selatan menunjukkan biaya rata-rata operasional satu KPH Rp 380 juta setahun. Riset lain menyebut Rp 6 miliar per tahun. Riset terakhir pada Juli-November 2022. Ada 130 responden dari KPH, mitra KPH 24 responden—pemerintah pusat, unit pelaksana teknis daerah (UPTD), pemerintah daerah, akademisi. Lalu kamu lakukan diskusi terfokus di region Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sampling error survei ini 7,5%.

Hasilnya kami ukur memakai pendekatan George C. Edward III bahwa efektivitas implementasi kebijakan itu ada empat komponen: 1) bagaimana komunikasi kebijakannya, 2 bagaimana sumber daya disediakan untuk implementasi kebijakan, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Dari situ kami menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KPH.

Terjaring 34 faktor yang mempengaruhi efektivitas KPH. Jumlah anggaran yang cukup dinyatakan oleh lebih 80% responden. Jumlah SDM yang mencukupi dinyatakan oleh 80%. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai oleh sekitar 75%.

Kami melihat yang menjadi problem utama efektivitas KPH adalah sumber daya. Bisa dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi, wewenang, batas kawasan, sebagai kuasa penggunaan anggaran, akurasi data. Jika kita telusuri lebih dalam ujungnya adalah anggaran atau pendanaan. Inilah faktor kunci membuat KPH efektif.

Bagaimana kondisi-kondisi itu setelah UU Cipta Kerja?

Kami bertanya tentang persepsi KPH terkait kebijakan tersebut. Hasilnya cukup mencengangkan. Ada 72% responden mengatakan bahwa UU Cipta Kerja menjadi kendala efektivitas KPH. Dukungan pemerintah daerah menjadi rendah hingga sedang saja. Padahal dukungan organisasi perangkat daerah cukup bagus. Pertanyaannya, bagaimana ini ke depannya? Penguatan kelembagaan KPH seperti apa yang diperlukan?

Jika problem utama pendanaan, instrumen yang bisa dikembangkan ada dua: 1) didanai sepenuhnya oleh pemerintah; 2) pendanaan swasta melalui PBPH dan KTH, dan 3) semi publik, yakni KPH sebagai identitas pemerintah menghasilkan pendapatan.

Model pendanaan yang ketiga ini yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja. KPH mendapat wewenang memanfaatkan hutan sehingga menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan hutan itu. Tetapi apakah seluruh KPH diberi kewenangan semacam itu? Tidak juga. Banyak KPH yang punya kebebasan memanfaatkan hutan tetapi tidak termanfaatkan juga.

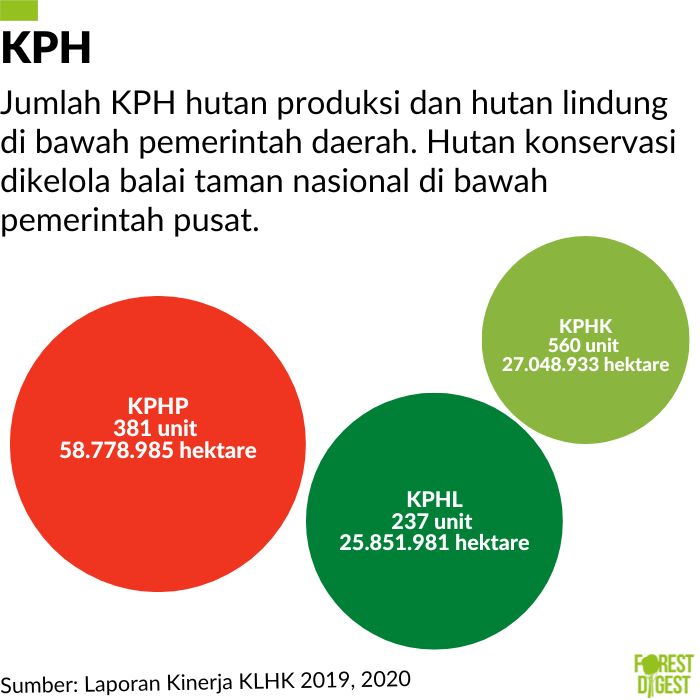

Maka ada penilaian dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK yang menghasilkan KPH efektif. Ada 46 KPH yang efektif sampai Desember 2022. Apa insentif untuk mendorong agar KPH berbondong-bondong mau dinilai? Dari 549 unit KPH per Juli 2022, hanya 71 unit yang mengajukan penilaian kepada BRPH. Dari 71 unit KPH efektif hanya 46 unit.

Maka ada penilaian dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK yang menghasilkan KPH efektif. Ada 46 KPH yang efektif sampai Desember 2022. Apa insentif untuk mendorong agar KPH berbondong-bondong mau dinilai? Dari 549 unit KPH per Juli 2022, hanya 71 unit yang mengajukan penilaian kepada BRPH. Dari 71 unit KPH efektif hanya 46 unit.

Kewenangan dan pendapatan bisa langsung di setor ke kas daerah melalui pola pengelolaan keuangan reguler atau menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD bisa menjadi alternatif. Di Yogyakarta, KPH tidak BLUD tapi pendapatan disetor langsung ke kas daerah dengan pola pengelolaan keuangan reguler.

"KPH efektif" tetap melakukan pemanfaatan hutan dengan menerapkan tata usaha hasil hutan (SIPUHH), mengikuti tata cara pengelolaan PNBP. Maka pola pendanaan kerja sama pemerintah dan swasta cocok untuk KPH yang belum efektif, sementara semipublik cocok untuk KPH yang efektif. Jadi insentif itu penting untuk mendorong pemerintah daerah terlibat dalam operasional KPH. Resistensi pemerintah daerah bukan karena anggaran tidak ada, melainkan karena tidak ada insentif.

Pada awal 2022, saya diminta menjadi narasumber tentang penguatan kelembagaan KPH. Waktu itu ada diskusi bahwa BUMD bisa memanfaatkan hutan berdasarkan regulasi. Tapi BUMD yang sudah efektif. Sebab, tidak semua wilayah hutan itu memiliki skala ekonomi yang cukup untuk investasi swasta. Dari dulu luas areal yang belum diminati investor tidak berubah, tidak bertambah signifikan. Sebaliknya hutan tanaman berkurang.

Masalahnya, kalau hutan tidak dimanfaatkan akan terjadi pemubaziran potensi. Masih banyak potensi hutan yang bisa dikembangkan, seperti madu, rotan, wisata. Tapi untuk skala investasi korporasi besar tetap tidak menarik. Maka BUMD perlu masuk sebagai jalan keluar pendapatan asli daerah. Tapi, BUMD akan relevan jika kelak KPH menghasilkan pendapatan memadai dengan skala korporasi. Untuk saat ini sepertinya belum terlihat.

Disarikan dari presentasi di Professors' Forum "Peran KPH Setelah UU Cipta Kerja" pada 23 Februari 2023.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :